PASCAL ROUSSE « MODS ! »

Enregistrement : 10/02/2018

Mise en ligne : 10/02/2018

C’est ignorer que Baudelaire a décelé l’éternel dans le transitoire au cœur de la modernité et que le Grand Modernisme, dans la poésie, la littérature, l’art et l’architecture, procède de la quête de l’intemporel au milieu du nouveau. Enfin, dès le milieu des années soixante, les industries culturelles se sont emparées du dehors de quelques bribes d’un phénomène qui, en vérité, ne cesse de les défier et de leur échapper, en tentant de le recouvrir d’un folklore spectaculaire de leur fabrication.

Or, ce folklore ressurgit aujourd’hui comme le symptôme d’un renouveau réel qui, surtout en Grande-Bretagne, mais aussi en Espagne ou en Italie, par exemple, voit des jeunes et des adultes se rassembler autour de lieux et de moments partagés. Contrairement aux clichés, mais aussi devant une hostilité persistante, force est de reconnaître que cette culture populaire n’a jamais cessé de se renouveler et de s’enrichir par elle-même.

Un article de Pascal « Bonbel » Rousse.

Les premiers mods apparaissent dans les rues de Soho, à Londres, autour de 1959 et fréquentent les boîtes de jazz, les cafés italiens et des boutiques de vêtements où l’on trouve certains éléments précis. Quelques établissements de jazz commencent alors à diversifier leur programmation, en jouant du blues, du rythm ‘n’ blues et du bluebeat : The Flamingo, La Discotheque, The Scene Club, etc. Guy Stevens, le disc-jockey du Scene Club, jouera un rôle capital dans cette évolution, ainsi que le pionnier en Europe de la renaissance du blues, Alexis Korner qui, avec Cyril Davies, ouvre en 1955 le Barrelhouse Club, où ils inviteront de grands bluesmen noirs américains. Tel est le creuset originel de la culture modernist.

Soho, épicentre du cosmopolitisme, de la vie nocturne, de la prostitution et de la pègre d'après-guerre, devient en effet le lieu de ralliement de la jeunesse éclairée des classes laborieuses où se mêlent des Cockneys, venus de l’est et du sud de Londres, des enfants de petits tailleurs juifs et des divers peuples réfugiés ou immigrés que ce quartier accueille depuis plus d’un siècle. Rappelons que la plupart des exilés politiques du continent, dont Karl Marx, y vécurent dans une grande pauvreté mais aussi une effervescence culturelle remarquable. Dès 1960-61, de nouveaux foyers apparaissent, dans les villes balnéaires du sud, comme Brighton ou Hastings, et Birmingham au nord.

Les tailleurs juifs de quartier vont apporter une nouvelle forme de costume sur-mesure inventée en Italie. Contrairement à l’allure carrée et trop rembourrée des années 50, la silhouette s’affine et se simplifie, s’allège et anticipe sur le modernisme vestimentaire des années 60, auquel des couturiers français comme Dior ou Courrèges contribueront aussi. Les mods rejettent l’image convenue de la jeunesse imaginée et diffusée par les adultes après-guerre, tout autant que le style excentrique des teddy boys. Entre la culture ouvrière bornée des parents, centrée sur le pub de quartier, et le tribalisme des gangs de teddy boys, les premiers mods, ou modernists, sont des individualistes qui s’affranchissent du jeu institué de la séparation entre classes, si marqué en Grande Bretagne. Ouverts au monde et notamment au continent, ils se reconnaissent mutuellement par ce souci commun et vont inventer une nouvelle façon d’être et de nouvelles formes de sociabilité.

Ainsi, la mise en forme d’une façon d’être, l’affirmation distanciée d’une nouvelle dignité de la jeunesse des classes populaires, passant par un art du vêtement, qui marque une présence nouvelle, une menace retenue, dans l’espace urbain de la rue, apparaît comme le point de départ. Les mods sont smart, ce qui signifie à la fois « élégant » et « futé », et parlent eux-mêmes de clothes conciousness, de « conscience vestimentaire ».

Ils feront la synthèse originale de plusieurs apports, dont les costumes en mohair à l’italienne des tailleurs juifs, associés au goût des homosexuels pour le port de couleurs vives, de coupes inédites, opposés à la grisaille conformiste, et des gangsters qui rivalisent d’élégance avec la haute et honorable société à laquelle ils se mêlent, aux rude boys des quartiers antillais, et au style Ivy league, des fournisseurs des huit premières universités américaines, importé dans la boutique de Cecil Gee. Les premiers porteurs en furent probablement les G.I.'s stationnés en Grande-Bretagne à l’occasion de la deuxième guerre mondiale et tout particulièrement ces soldats noirs à l’allure sharp fascinante, qui circulaient dans les rues et dansaient divinement dans les bals et les boîtes. Il y aura aussi les pochettes de disques au graphisme si soigné, apportés par les G.I.'s ou importés des États-Unis par les disc-jockeys, notamment celles des disques de jazz du label Blue Note. Les mods y étudient soigneusement la façon dont les jazzmen accordent chemise, cravate et costume, leur coupe et la façon de porter le chapeau à petits bords, leur manière subtile de subvertir les conventions du style Ivy League.

Le cinéma italien constitue sans doute une autre source : mentionnons seulement comment La Dolce Vita (1960) de Fellini dépeint l’aimable désinvolture des Italiens à l’égard des impératifs de la « modernisation » de l’existence et de quelle manière Huit et demi (1963), en montre l’envers métaphysique d’angoisse irréductible. Tout cela avec une attention à l’élégance physique, la grâce des personnages qui entre en résonance avec l’idée, et l’incarne. Les premiers mods vont aussi voir tous les films de la Nouvelle Vague, de Melville ou de Louis Malle, mais aussi ceux où apparaissent Juliette Gréco ou Serge Gainsbourg, et tout le milieu existentialiste, examinant l’aisance légère et spirituelle des jeunes Français, qu’ils rencontrent aussi parfois au bord de la mer.

On peut penser à Brummel, au dandy, tout en soulignant que les mods ne visent pas, contrairement aux romantiques ou aux teddy boys, à imiter les modes aristocratiques de l'establishment, mais retrouvent spontanément ce qui fondait, en réalité, la renommée du dandy : la modernité avisée et révolutionnaire de sa conception de la tenue masculine. Brummel a réinventé l’élégance sur la base d’une éthique de la simplicité, de la qualité, de l’hygiène et de l’attention affinée portée au détail dans la cohérence de l’ensemble. C’est appliquer à la toilette la rigueur de composition et le sens de la pointe qui fait l’œuvre d’art, dans la recherche de l’accord général de la matière, de la forme et de l’esprit qui s’y manifeste. Or, c’est précisément cette attitude que les mods vont retrouver, mais en formant une coalition et non en cultivant l’isolement et l’excentricité. Ils vont au contraire se placer au centre du jeu social et culturel, à tel point qu’ils dicteront la mode des années 1960.

Comme l’écrira en effet Mary Quant, dès 1965, reconnaissant sa dette à leur égard :

« They think for themselves. They are commited and involved. Prejudices no longer exist. They represent the whole new spirit that is present-day Britain, a classless spirit that has grown out of the Second World War./They will not accept truisms or propaganda. They are superbly international. (…) It is the Mods (…) who gave the dress trade the impetus to break through the fast-moving, breathtaking, up-rooting revolution in which we have played a part since the opening of Bazaar./We had to keep up with them. » (Quant by Quant, the autobiography of Mary Quant, p. 68).

N.D.L.R. : « Ils pensent par eux-mêmes. Ils sont engagés et investis. Les préjugés sont révolus. Ils représentent complètement l'esprit nouveau de l'Angleterre d'aujourd'hui, un esprit au-delà des classes né de la seconde guerre mondiale. Ils n'accepteront ni truismes ni propagande. Ils sont superbement internationaux. (…) Ce sont les mods (…) qui ont donné au milieu de la confection le courage de percer dans cette révolution époustouflante, dynamique et déstabilisante dans laquelle nous avons joué un rôle avec l'ouverture de Bazaar. Nous devions tenir leur rythme. »

Au même moment s’invente un discours officiel, politique et médiatique, qui tend à gommer l’existence de classes sociales séparées aux intérêts divergents, par exemple par le terme de « génération » ou la focalisation sur « la jeunesse » en général, comme si les nouveaux clivages se situaient entre les âges. Il est vrai cependant que, dans ce contexte, les jeunes des classes laborieuses vont se voir conduits à réagir à des conditions très différentes, beaucoup plus instables que celles de leurs parents.

Les mods vont s’affirmer par l’invention d’une nouvelle common decency, c’est-à-dire de nouvelles règles de reconnaissance entre pairs et, par cette création, réactiver autrement la différence entre classes sociales, par exemple en s’habillant mieux que leurs patrons, mais selon des codes différents, ésotériques, ne devant rien aux anciennes règles de la distinction, jusqu’alors définies par la classe dominante. Les mods forment donc l’avant-garde des classes ordinairement dominées, qui va renverser les hiérarchies culturelles et les redéfinir en prescrivant à son tour ce qui deviendra de nouveaux standards de l’habillement. C’est exactement ce que décrit Mary Quant, à un moment de basculement, puisqu’elle appartient, avec John Stephens, Terence Conran ou Vidal Sassoon, à cette nouvelle classe d’entrepreneurs qui vont faire le Swinging London et notamment façonner ce spectacle nouveau de la rue, autour du shopping et des nouveaux lieux trendy, « à la mode », dont Carnaby Street deviendra l’emblème.

Le rapport entre les mods et les « Swinging Sixties » est très ambivalent. D’un côté, c’est une reconnaissance, le témoignage de la puissance inédite de redéfinition culturelle que ces jeunes prolétaires britanniques ont bel et bien exercée en inventant ces cultures populaires modernes, ces « nouvelles traditions ». D’autre part, c’est aussi un exemple de la dialectique des industries culturelles et de leur pouvoir de captation des expressions autonomes pour les récupérer et les édulcorer en pur spectacle, occultant toute leur portée existentielle et subversive. Mary Quant et les autres figures emblématiques de ces nouveaux commerces urbains se situent à la charnière entre l’autonomie des subcultures et la reproduction superficielle du style, sans l’esprit, par les industries culturelles.

Or, depuis les années 60, certaines de ces subcultures ont montré à plusieurs reprises leur capacité à reprendre la main et à se réinventer. C’est éminemment le cas de la culture modernist, véritable phénix. Celle-ci connut plusieurs périodes, entre lesquelles elle eut des éclipses, sans jamais disparaître : 1959-66, 1978-82, 1983-84, puis les années 90, avec la britpop, dont certains groupes se disent mod ou se réfèrent à cette culture et se font adouber par Paul Weller, alors nommé le « Modfather »… Le grand renouveau des années 80 fut préparé par la survivance de nombreux scooter clubs durant les années 70, surtout dans le nord du pays, et par le glam rock, inventé par deux grandes figures mod : Marc Bolan et David Bowie, lequel en initia certains au travers de son album de reprises Pin Ups, sorti en 1973.

En 1982, c’est le reflux suscité par la séparation de The Jam, malgré la formation de The Style Council par Paul Weller et Mick Talbot, venu des Merton Parkas. Notons que le nom même de ce groupe, qui ouvre la voie à l’acid jazz, se réfère au cœur même de la culture mod originale : le style council désignait l’existence plus ou moins mythique, durant les années 60, d’un groupe de faces qui aurait un temps régenté les évolutions rapides de la stylistique modernist, une façon d’expliquer son extraordinaire inventivité.

Mais en 1983-84, quelques irréductibles, tout en participant pour certains à l’émergence de l’acid jazz, vont redécouvrir les fondements de la culture originale, qui avait été occultée par un certain présentisme inhérent au culte de The Jam (dont certains, appelés jam boys, ne sortiront jamais et disparaîtront avec le groupe) et à la prolifération de l’exploitation commerciale du mouvement, y compris à travers des rassemblements de masse plus dédiés aux scooters qu’au style même.

Ces durs à cuire, parmi lesquels les mods de Gambetta à Paris se distinguaient, mais aussi ceux de Bruxelles menés par le très regretté Thierry Steuve, reconnu comme un top face du continent européen, seront les chevaliers d’une haute exigence, y compris par la violence de rue, face à la prolifération et à l’hostilité d’autres courants qui leur empruntent et leurs disputent certains éléments de la culture originale (la soul, le bluebeat, voire la pop, certains vêtements et les scooters), tout en les accusant d’arrogance ou de prétention, voire d’embourgeoisement. Sans parler de certains « redskins » qui les assimilaient à des fascistes. Ces mods « puristes » et « stylistes » vont redécouvrir nombre d’aspects oubliés et approfondir la connaissance des éléments les plus fondamentaux, dans la couture comme dans la musique, notamment le fondement du blues.

C’est à eux, à leur inlassable activité de chercheurs, de collectionneurs et d’historiens, formés à l’école des modzines, que nous devons aujourd’hui l’abondance et la qualité des rééditions de musiques essentielles et rares, ainsi que la connaissance historique précise de cette culture. Loin de sombrer dans la nostalgie, cela les conduira au contraire à un ressourcement et à la réinvention d’une culture authentique et originale, qui n’a plus rien à envier à celle des originals, notamment pour la qualité et l’internationalisation des diverses scènes locales. Comme on peut le voir sur internet, ils ne tardèrent pas à s’emparer des nouveaux médias, blogs, sites et réseaux sociaux.

La culture mod demeurera invisible jusqu’à l’article Faces without shadows, paru en 1962 dans Town magazine, incluant des photos et un entretien avec Marc Feld (futur Marc Bolan alias T. Rex) et ses deux amis. Puis, en 1963, débute l’émission télévisée Ready Steady Go ! qui dissémine ce style jusqu’ici confidentiel à toute la Grande-Bretagne. En effet, la jeune présentatrice vedette Cathy McGowan est issue des rangs de la in-crowd (« public initié ») londonienne. On mettra en place un plateau où des groupes jouent devant des mods triés sur le volet qui dansent sur la musique en arborant des tenues qui seront ensuite copiées, revues et corrigées, par les adolescents du pays tout entier ! Des revues spécialisées comme Rave surgissent, des catalogues proposent les éléments d’une « panoplie », etc.

Un enrichissement culturel se verra pourtant favorisé par cette extension de l’effectif de ce qui deviendra un véritable mouvement. La demande croissante de soirées musicales dans le pays favorisera la multiplication de groupes britanniques dédiés au rythm ‘n’ blues et à la blue eyed soul, qui reprennent des morceaux de musiciens afro-américains, mais écrivent aussi leurs propres compositions. Ainsi, à côté de la Beatlemania, de la montée des Rolling Stones et parallèlement à l’apparition du rock psychédélique avec Jimi Hendrix, à partir de 1967, des groupes de grande qualité issus des rangs du mouvement mod vont foisonner dans toute la Grande-Bretagne : Alexis Korner’s Blues Incorporated (véritable école pionnière pour de nombreuses figures pop en culottes courtes, dont Mick Jagger et Rod Stewart), The Shotgun Express, Georgie Fame and the Blue Flames, Cliff Benett & The Rebel Rousers, Zoot Money & The Big Roll Band, The Animals, The Poets, The Action, The Creation, The Kinks, The Yardbirds, The Pretty Things, The Artwoods, The Graham Bond Organization, The Small Faces, The Downliner Sect, The Spencer Davis Group, Geno Washington and The Ram Jam Band, Jimmy James and the Vagabonds, Timebox, etc., etc.

Cette musique connaît son plein épanouissement au moment même où le mouvement mod est donné pour dépassé et produira des merveilles jusqu’à la toute fin des années 60. Ce qui va aussi donner lieu à une première internationalisation : en effet, dès 1965-66, on trouve des groupes mod (différents des groupes de musique « garage ») dans toute l’Europe et même aux Amériques.

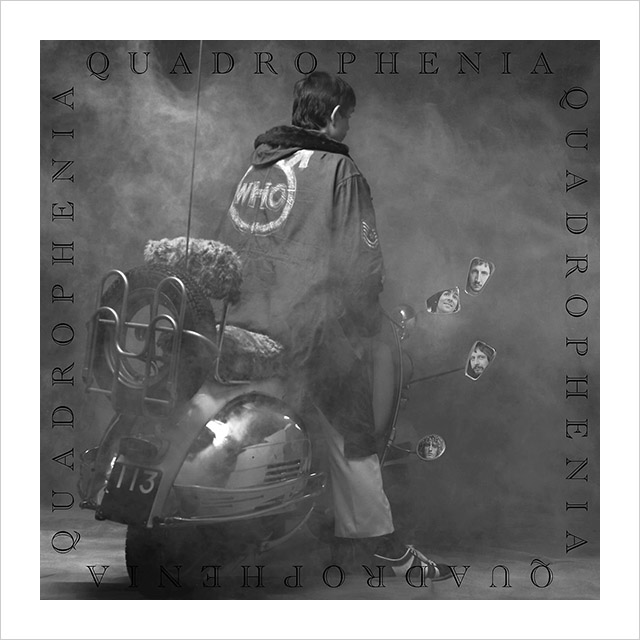

The Who est un cas un peu à part et demeurera pourtant le seul groupe à rivaliser, en terme d’audience de masse et de longévité, avec The Beatles et The Rolling Stones. En tant que « groupe mod », réunissant des musiciens d’abord extérieurs à cette culture, c’est la création du producteur modernist Pete Meaden, qui rêvait d’en faire le catalyseur d’une révolution culturelle pour généraliser le potentiel de transformation de la société qu’il avait perçu dans ce mouvement. Il mélangera des aspects du style mod avec l’esthétique du pop art britannique issu de l’Independent Group : de là l’emblématique et outrée union jack-et, reprise par The Jam et désormais chérie des comedy mods. Il eut l’appui de Pete Townshend, passionné d’art contemporain et de provocation, ancien élève de l’une de ces nouvelles art schools qui furent parmi les incubateurs de la culture mod pour les jeunes prolétaires ayant les premiers accédé aux études supérieures, grâce au nouveau système des grammar schools dans l’enseignement secondaire.

Ils veulent aussi surmonter le repli de leur classe sur elle-même, incarné par les teddy boys et la fuite régressive devant les transformations du monde que représentent à leurs yeux les rockers. Ils ressentent vivement la condition de ségrégation que subissent les classes laborieuses, qui persiste malgré l’unité nationale devant l’agression nazie et les promesses d’égalité après-guerre, notamment portées par la réforme du système de l’éducation, dont ils furent nombreux à bénéficier, mais qui ne remit pas en cause les inégalités sociales.

Cette sensibilité, et sans doute le souvenir de la grâce décontractée des G.I.'s noirs, les amenèrent à accueillir la musique afro-américaine et antillaise : blues, rythm 'n' blues, bluebeat et soul. Tous les premiers mods étaient passionnés et grands connaisseurs de ce que Lucien Malson appelle, sans condescendance aucune, le « jazz populaire », qui est le jazz même en ses fondements, auquel justement le bebop avait opéré un retour, par opposition au swing, devenu une forme commerciale et « blanchie » du jazz.

Les mods recherchaient l’authenticité d’une culture nourrie des expériences les plus dures de la liberté, dans un monde qui en dérobe aux pauvres les conditions vitales, ce qu’ils étaient parfaitement disposés à comprendre de par leur propre vécu ; un discernement rendu encore plus aigu par les effets de la guerre. Ainsi furent-ils les premiers blancs à comprendre intérieurement la musique afro-américaine, sa charge existentielle et affective profonde, par-delà le divertissement. Voilà un peuple qui fut réduit en esclavage dans une déshumanisation inouïe et qui, au lieu de développer une mentalité du ressentiment, va créer la plus éclatante, la plus puissante et la plus riche des cultures modernes jusqu’à ce jour.

Cette culture musicale est l’expression d’un ethos, c’est-à-dire une façon d’être fondée sur la souffrance la plus extrême et la force vitale que les individus développent dans le dénuement, celui des esclaves affranchis et lâchés dans le monde sans rien. Le blues est ainsi la matrice inépuisable du jazz et de toutes les musiques populaires d’après-guerre, dans laquelle viennent se fondre et se revitaliser toutes les autres, même le folk.

Les noirs américains vont former une attitude devant le monde qu’ils nommeront « cool », la capacité à se tenir à bonne distance, pour esquiver les coups sans se fatiguer, en bon boxeur, et à accueillir ce qui vient, de la part de qui peut s’attendre au pire à tout moment et s’avance dans l’existence doté d’une extraordinaire force intérieure, nourrie de spiritualités africaine et chrétienne mêlées à un solide réalisme, en partie nourri du meilleur pragmatisme liberal américain, le tout non dénué d’un certain humour. Là aussi, les premiers mods comprendront et adopteront cette attitude à leur façon, par l’esprit cockney, la cultivant dans une fréquentation assidue de la musique et la discipline ritualisée de l’habillement ; c’est l’affirmation d’un sens supérieur de la dignité, non pas donnée mais conquise.

Tout cela est partagé et discuté lors de rencontres hebdomadaires dans les cafés italiens dédiés, les bals et les boîtes où officient leurs disc-jockeys et leurs groupes. Cette intensité illimitée, cette incessante vie nocturne, permanente pour les faces, conduira souvent à la consommation de drogues, surtout les célèbres amphétamines (inventées à l’origine pour pallier aux compréhensibles tendances dépressives des femmes au foyer de la classe laborieuse).

En effet, malgré tous les détails extérieurs et les documents historiques que l’on pourra recueillir, en dépit de toutes les appropriations et de toutes les folklorisations commerciales, cette culture demeure essentiellement énigmatique au regard de l’ordinaire et du conforme, totalement hermétique aux squares : elle nécessite d’en faire l’expérience, de l’avoir vécue intensément dans sa jeunesse, lorsque l’on peut s’engager et se dépenser sans compter, pour éventuellement continuer à la vivre jusqu’à un âge avancé.

Car, autre mystère, les mods peuvent vieillir très bien tout en le restant, malgré le « hope I die before I get old ! » crié par Roger Daltrey dans My Generation. La culture modernist pourrait bien s’avérer un élixir de jouvence.

Pascal « Bonbel » Rousse

Commentaires

Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.