BRANISLAV PERIC « ENTREPRENDRE AUTREMENT ? »

Enregistrement : 20/02/2019

Mise en ligne : 20/02/2019

Un entretien pas si décalé, pour celles et ceux qui suivent La Spirale depuis de longues années et connaissent notre intérêt pour les défis soulevés par le « meilleur des mondes » numérique. L'occasion de passer en revue les mutations technologiques, psychologiques et sociétales intervenues au cours des deux dernières décennies, période aussi chargée que complexe, dont il reste encore difficile d'analyser l'impact sur nos sociétés, voire jusque sur les fonctions cognitives de notre espèce.

Mais aussi une discussion sur les différentes manières d'entreprendre et d'interagir dans un monde en crise, à l'écart des dogmes, de la langue de bois et des a priori. Où il est question de bulles économiques, de Jeff Bezos et de YouTube, de J.G. Ballard et de Douglas Rushkoff, d'anti-populisme et de culture de l'« open innovation », de médias et de communication, d'Emmanuel Faber, de Danilo Kis, du futur de l'entreprise et du CAC40, de prophétie autoréalisatrice et - pour conclure - de « biocroissance ».

Propos recueillis par Laurent Courau.

Je vais me contenter de répondre à cette question sur un prisme français, car je pense qu’analyser ce que nous avons vécu rétrospectivement ne serait pas identique pour nos contemporains américains par exemple. Je te trouve sévère sur la notion de naïveté. Elle est trop définitive. Nous étions peut-être idéalistes ou aventuriers tout au plus, mais pas naïfs. Et ce qui est advenu ensuite est tout au plus une désillusion. Un mirage. Mais nous avions raison d’y croire comme nous y avons cru.

Nous étions alors les héritiers d’un « progrès » plus important encore en France qu’ailleurs. Ce dogme est ancré depuis les lumières dans notre psyché collective. D’avantage encore depuis que l’École polytechnique a été créée au début 19e siècle. Paris est la vitrine de cette gloire coloniale et ce triomphe de la pensée et du progrès. Croire que demain sera mieux qu’hier était encore tout à fait normal à l’époque.

Notre manière d’y croire était ancrée dans les idéaux du 20e siècle autour du thème de la libération. Briser les chaines si tu veux. Nous espérions, toi le premier je pense, que le web allait donner une surface de visibilité plus grande à tout ce qui n’est pas la norme, le « mainstream ». Libérer l’expression. Ces sous-cultures ou contre-cultures allaient enfin illuminer le monde et libérer la pensée encore plus fort et plus loin que dans la France de l’ORTF. Ouvrant la voix sur des sentiers nouveaux.

Au fond, c’est ce qui nous a rapproché toi et moi, et tous les gens qui partageaient notre chemin au début du 20e siècle, c’est la soif d’aventure et un idéal, qui s’est révélé plus tard être en « fin de vie », que le progrès sous sa forme moderne allait durer éternellement. Les transhumanistes aujourd’hui sont des gens qui n’ont jamais cessé de garder cet idéal. J’ai un peu de peine pour eux. Le dogme ne sauve personne, selon moi.

Sourire. Pour être franc, je n’ai jamais trop cru que les subcultures allaient libérer le monde. À cette époque, nous étions déjà nombreux à avoir lu J.G. Ballard, Norman Spinrad, William Gibson, les écrivains cyberpunks et leur mise en scène de sociétés humaines contrôlées en sous-main par des intérêts aussi privés que prédateurs, mais aussi de la reproduction de ces mêmes déviances au sein des marges culturelles. Par contre, quelque chose me dit que les réseaux de créativité souterraine, donc plutôt souveraine, de la « contre-culture » constituent malgré tout (et constitueront éternellement) un contrepoids nécessaire à un monde de plus en plus dirigé par les algorithmes. Et que la solution se situe, une fois de plus, du côté d’une voie du milieu ou d’un mouvement de balancier, malheureusement déséquilibré depuis trois décennies et les années Thatcher, Reagan et Mitterrand. Un peu comme dans le cas de la guerre Froide, je crois en la nécessité d’un « juste équilibre des forces ». Que ce sont les deux faces d’une même pièce, qui devraient se nourrir l’une de l’autre, dialoguer ensemble, plutôt que de s’opposer aveuglément. Ne penses-tu pas ?

Il n’y a plus de dialogue. Car il y a un torrent de merde bruyant qui occulte les conversations entre les deux faunes que tu mets en balance. Je daterais au carbone 14 le début de cette nuisance sonore à l’arrivée de YouTube (disons quand Google les a racheté en octobre 2006). Toute conversation est devenue impossible. Tout le monde parle, personne n’écoute. La démocratisation des moyens de production et diffusion nous est tombée dessus comme le ciel tomberait sur la tête des Gaulois. L’attention disponible fond plus vite que les glaciers du pôle Nord.

Je pense que nous imaginions au début des années 2000 que la libération dont je parlais plus haut allait laisser plus de gens s’exprimer, sans nous douter que cela allait entrainer la plus grande cacophonie imaginable. Si des extraterrestres avaient planqué des micros pour nous espionner au 20ème siècle, ils ont certainement coupé les microphones depuis que nous sommes entrés dans l’ère du zettabyte (1 trillion de gb de données stockées sur Internet).

Peut-être est-il possible de s’écarter du torrent de merde pour discuter. C’est possible, à condition de s’extraire et donc de s’exclure. Peu de gens le font. Pour l’instant.

Une quinzaine d’années ont passé, depuis l’époque évoquée plus haut. En quoi le monde digital est-il différent, aujourd’hui, du début des années 2000 ?

En 2001, les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) pesaient moins de 10% de la croissance du PIB mondial. Aujourd’hui, je n’ai pas le chiffre exact mais je sais qu’on est à plus de 80%. La Chine nous permet d’entretenir le capitalisme sous perfusion. Ailleurs, les marchés sont plats, les parts de marché bougent peu. Et à côté de ça, la démographie ne permet plus d’entretenir la croissance, les entreprises sont obsédées par les gains de productivité – le « cost-killing » à outrance.

De ce fait, toute la révolution numérique a été prise en otage de cette soif de productivité. L’essentiel de ce qui s’est passé depuis grosso modo la crise de 2008 consiste à aller chercher un cout inférieur pour un résultat identique. Ce qui est, tu le conviendras, une manière de délivrer de la performance. Quand les consultants de McKinsey te disent : « les machines ne sont pas là pour remplacer les hommes, mais pour nous enlever les taches répétitives afin de libérer le temps pour autre chose », ils ne mentent pas, je trouve. Mais ils oublient de dire que le travail, et le concept de travail, est plus fort encore que le concept de progrès. S’il change, nous mettons en danger tout le système si vertueux ou à l’inverse vicieux soit-il. C’est selon.

Bref, pour répondre simplement à ta question : « la révolution numérique a été utilisée pour faire muter le travail, plutôt que pour nous libérer de nos chaînes ». Et lorsque le travail change, la moitié d’entre nous reste sur le carreau par manque de capacité d’adaptation à ce nouveau paysage. Les gilets jaunes ? Peut-être. J’aime beaucoup cette citation de Warren Buffet : « c’est quand la mer se retire qu’on voit qui se baignait à poil. »

Aujourd’hui, le travail disparait et bien malin qui pourrait dire ce que ça va engendrer. Je ne suis pas suffisamment futurologue pour y répondre. Demande donc à Attali ou notre ami Douglas Rushkoff. (sourire)

Qu’est-ce qui a motivé la création de l’agence With, sur un un marché que l’on pouvait imaginer - sans doute à tort, sourire - comme saturé ?

Il n’est pas saturé du tout. Ou plutôt, il est saturé de conservatisme.

Les « agences de communication » ont longtemps existé pour apporter la lumière, la perspective, dans des entreprises qui étaient fermées, isolées, sans aucune porosité avec l’extérieur. Pense à 99F de Beigbeder. Ou encore à cette citation de George W Bush : « Je ne suis pas payé pour réfléchir, je suis payé pour décider ». Les agences travaillaient horizontalement avec de nombreux clients et avaient alors cette prérogative de pouvoir émettre des « recommandations », qui étaient le fruit de leur hauteur si tu veux. Ce temps est révolu.

Le monde est ultra, trop même, connecté aujourd’hui. Il shunte, déborde, de contenus et de tuyaux. Toutes les entreprises cherchent à devenir des « Open Company ». Elles s’ouvrent aux start-ups, aux chercheurs, aux étudiants, aux influenceurs, aux clients. L’agence en tant qu’autorité, c’est fini. Celui qui l’explique le mieux est Marc Pritchard, le CMO de Procter & Gamble dans un texte présenté à VivaTech à Paris l’année dernière, invectivant les agences à se réinventer autant que P&G le fait.

Les jeunes diplômés, eux, aiment travailler de manière collaborative. Ils co-réfléchissent, co-créent, accordent de l’importance à l’inventivité, pensent être créatifs qu’ils le soient vraiment ou pas. Bref, les agences qui sont câblées pour expliquer le monde à leurs clients sont trop nombreuses. C’est vrai. Les deux-tiers vont disparaitre.

J’ai créé With pour être libre de collaborer comme je le souhaite avec mes clients. Et ça marche, nous sommes déjà 30 dans deux pays (France et Espagne), en 3 ans d’existence. Nous réussissons, car nous ne choisissons pas à la place de nos clients, nous ouvrons les perspectives, proposons des possibilités, faisons venir des intervenants extérieurs en tous genres, les aidons à créer de l’intérieur, « in-housing » comme on dit ça chez nous, à se donner les capacités d’adopter un modèle qui délivre des résultats. Nous incubons des projets d’innovation chez nous, le temps qu’ils puissent éclore. Nous plaçons des gens chez eux pour libérer des énergies et apporter des expertises nouvelles.

En quelque sorte, on tente de donner du crédit, et on y arrive assez souvent, à la capacité de la technologie et de la data, de changer les entreprises en profondeur. Le marché veut ça, on le donne chez With. Et je peux te dire qu’on est assez peu sur le marché à fonctionner comme ça. On est une société de conseil gérée comme une start-up d’ailleurs, pas comme une agence. Si on prend un peu de hauteur, notre travail s’inscrit dans un besoin meta qui existe selon moi, je le mentionnais plus tôt, depuis 2008. A savoir que les résultats viennent d’une source principale : la technologie. La technologie existe par souci d’efficience financière, c’est-à-dire faire la même chose pour moins cher, en moins de temps.

With est en miroir total avec ce qu’est devenue l’économie au niveau macro : gain de productivité à tout prix et soif de modifier le travail. Les business vivent et meurent comme ça. C’est devenu la priorité.

Quelque part, le monde et l’activité de With risque d’apparaître abstrait pour nos lecteurs qui ne sont pas de la partie. Aurais-tu la gentillesse de nous donner un ou plusieurs exemples de vos interventions ? De « case studies » que tu apprécies ou qui te semblent particulièrement révélatrices ?

Prenons par exemple le paysage « média ». La moitié de ce que les entreprises dépensent en média sera digital d’ici à 2020, dans un pays comme la France. Cela signifie que les entreprises achèteront une majorité de leur publicité via des systèmes informatiques d’enchère automatisée pour lesquelles les munitions sont la data dont tu disposes sur les consommateurs.

La data est devenue tellement précieuse qu’elle coûte plus cher que l’argent. Il y a une ruée vers cet or invisible.

Nous aidons nos clients à diagnostiquer où est la data dont ils disposent déjà (sous leurs fesses, sans qu’ils le sachent souvent), comment la canaliser dans un seul et même endroit, on parle de « data lake », comment se mettre en règle avec la RGPD (régulation européenne sur la protection des données), et l’exploiter pour réaliser un gain de productivité sur leur ciblage media. Pour dire tout ça simplement, ça permet à une marque comme Pampers de ne plus matraquer de la publicité sur Laurent Courau, parce qu’à chaque fois que Laurent Courau voit une pub Pampers, c’est de l’argent que Pampers aurait pu exploiter pour toucher une famille qui a un enfant en âge de porter des couches.

Comme je disais, tout ça est une histoire de duo efficacité/efficience, in fine. Changer le travail avec l’aide du Dieu algorithme, pour gagner en productivité de l’argent. Un autre exemple, 15% des français utilisent des applications mobiles qui permettent d’avoir une note sur la qualité d’un produit simplement en scannant son code barre. Yuka, QuelCosmetic, Open Food Facts ou INCI Beauty.

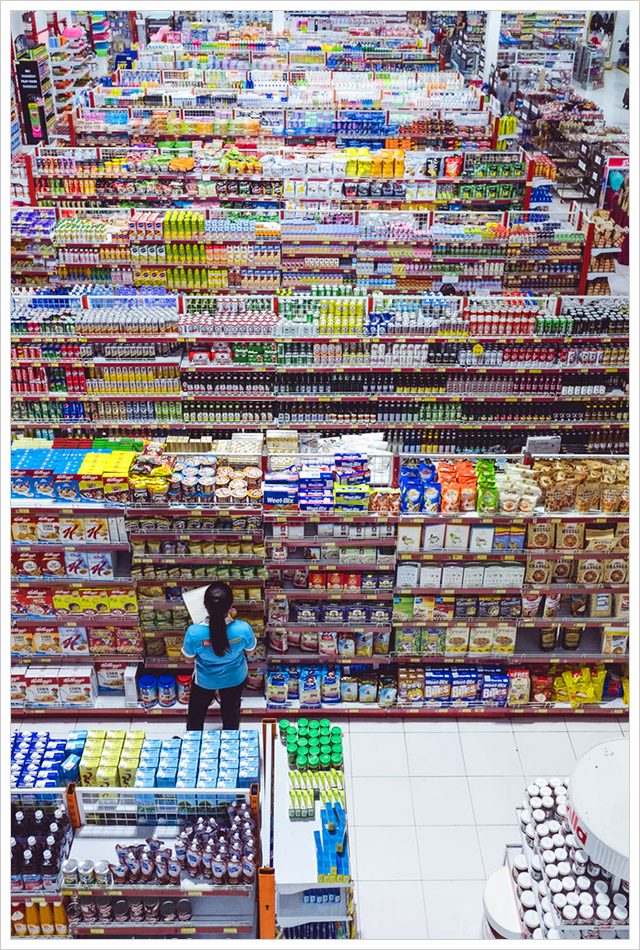

Les bases de données produit qui fournissent les informations sont souvent de l’open data plus ou moins contrôlée en sous-main par des groupes d’individus. On aide nos clients à faire la part des choses là-dessus. A revoir leur manière de travailler pour vivre dans un monde où le client ne veut acheter que des produits bien notés. Amazon a déjà ouvert un magasin pilote dans lequel on ne trouve que des produits notés avec 4 étoiles. Tu vois le truc ? Ça change toutes les règles du jeu.

With sert à s’adapter à un monde qui change toujours plus vite.

L’écrivain James Graham Ballard a écrit que « le consumérisme n'a plus beaucoup le choix, il essaie de muter. Il a tâté du fascisme, mais ce n'est pas assez primitif. Il ne lui reste que la folie pure et simple. » Comment trouver un équilibre lorsque l’on travaille pour de grandes marques, que ce soit en interne ou comme prestataire de services ? J’imagine que cela requière une redéfinition des objectifs des marques elles-mêmes et des multinationales qui les chapeautent ?

Il faut regarder proche et regarder loin, en même temps.

À court terme, j’essaie de résoudre des problèmes simples de mes clients : avoir un plan, avoir des idées pour nourrir ce plan, avoir des solutions pour réaliser ce plan et ces idées. Ce qui est commun à tous nos projets chez With, c’est de ne pas « parler de la technologie », mais de « faire de la technologie ». Pas à pas. Avec en ligne de mire, un résultat d’efficience. Très rationnel et peu idéologique, tu le conviendras.

Mais je suis un disciple de Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, qui pense que le monde est dirigé par les entreprises. Je pense que les gouvernements sont complètement inertes, car minés par la dette. Et que le corporatisme totalitaire dans lequel nous vivons fait que le monde ne peut changer que par les entreprises. C’est à ça que je pense en (ne) me rasant (pas) le matin. Sourire.

Ce qui m’excite, c’est de manager une équipe de gens grisés par cette proximité que nous avons avec nos clients, avec des décideurs souvent haut placés dans les entreprises, et c’est d’être là quand ils ont besoin de la technologie pour changer le monde. Tu sais, la plupart des gens qui nous font confiance veulent concilier les objectifs qui peuvent sembler absurdes de croissance infinie qu’impose notre modèle économique, avec un idéal bien plus grand, bien plus beau, bien plus « transformationnel ». Ils veulent construire un nouveau monde tout autant qu’ils accommodent l’immédiat. Chez les moins de 30 ans, c’est encore plus flagrant.

Alors comment ça marche, quand ta boite est cotée en bourse, et que tu es surveillé comme le lait sur le feu par tes actionnaires ? Ça passe par du « growth hacking », prendre en compte tous les paramètres, contourner les règles, et changer le monde sans que le monde ne s’aperçoive de la supercherie qui n’en est pas une en réalité… Mon livre de chevet : Chemins de Traverse par le patron de Danone, Emmanuel Faber. J’ai beaucoup appris en le lisant. Emmanuel Faber sait concilier la finance à la Goldman Sachs / Black Rock, avec les changements environnementaux et sociaux les plus urgents. Jongler entre les deux, à mes yeux, c’est de la magie. C’est aussi d’un réalisme violent. C’est de l’anti-populisme. La force inverse. Un vrai motif d’espoir.

Je ne supporte pas les émissions d’Elise Lucet – Cash Investigation - qui laissent entendre que les grandes entreprises sont le mal incarné. Les gens avec qui je travaille sont des gens qui veulent renouer avec le progrès, mais ont une définition du progrès très différente. Ce sont des résistants des temps post-modernes. Ma fierté, c’est de servir des gens comme ça.

Nous sommes bien d’accord. Il ne faut pas se tromper de cible. Le problème se situe au-delà, dans certaines dimensions plus impalpables et difficiles à appréhender, notamment celle des réseaux bancaires et financiers. Mais revenons à nos moutons électriques, quelle seraient selon toi les meilleures pistes pour libérer l’imaginaire, pour privilégier l’innovation et le sens du « bien commun », au coeur de ces mêmes entreprises ? Le fameux « think out of the box », auquel Douglas Rushkoff, encore lui, a consacré un ouvrage entier.

Douglas avait intitulé son livre : Get Back in the Box. Sourire. Il y invoquait une renaissance totale, à l’image du Rinascente italien. C’était tellement florissant créativement que ça faisait envie. Il disait aux entreprises : « vous êtes obsédés par les apparats, arrêtez de faire du rebranding, du repackaging. Cessez de paraitre, repensez-vous de l’intérieur, et réapprenez à innover avec la naïveté d’un enfant. »

Douglas disait aussi, et crois moi, je le pratique en 2018 comme il l’avait anticipé en 2005 : « Retournez dans vos labos de recherche où vos produits sont fabriqués ».

La meilleure piste pour restaurer le monde, c’est de restaurer l’entreprise (Chouinard), et pour restaurer l’entreprise, il faut instaurer une « culture d’open innovation ». Cela signifie créer des porosités au plus profond du système corporatiste. Il faut déshabiller les entreprises et les foutre dans la rue. À poil ! Sourire. Plus sérieusement, cela veut dire que les scientifiques ou ingénieurs qui étaient jusqu’ici planqués au fin fond de l’entreprise deviennent des animateurs d’une démarche d’innovation ouverte dans laquelle tout le monde peut s’immerger à tout moment.

Le waterpark de Décathlon à Hendaye en est un bon exemple. N’importe qui peut s’y rendre pour réimaginer avec les équipes de recherche de Décathlon ce que doivent être les produits aquatiques de l’entreprise demain.

Pour libérer le monde, il faut libérer les entreprises, en « désobturant » ce que le 20e siècle a obturé. Par friction interdisciplinaire, ensuite, tout peut arriver ! Une forme de métissage intellectuel total. Une orgie totale, « caligulesque », de la pensée.

Je lisais récemment un article sur des promotions entières de jeunes ingénieurs de la Bay Area, qui refusent dorénavant de travailler pour Facebook. Stéphan, l’un de nos anciens collègues de l’agence web mentionnée plus haut, crée des logiciels de gestion des monnaies locales. Ce qui m’amène à une question immédiate. Peut-on encore exister sur Internet à l’écart des grands réseaux sociaux et, pour simplifier, des GAFA ?

Nous vivons dans un monde qui changera par le « petit » plus qu’il ne changera pas le « grand ». On a les yeux rivés sur le CAC40, mais le CAC40, je bosse pour eux tu sais, ils ont les yeux rivés sur les petits. Le principal motif d’espoir de ce monde sur-connecté, c’est que même s’il crée une forme d’épilepsie, il permet aux éléphants de regarder au microscope. Une entreprise avec 2 brevets, 3 ingénieurs et une première levée de fond de 100k Euros est désormais dans le radar des monstres sacrés. Les grands veulent devenir petits. Et les petits savent qu’ils sont nombreux. Et que les M&A (merger acquisitions comme on dit dans le jargon des VC) font la loi.

Donc ça veut dire quoi ? Que les initiatives alternatives sont non seulement possibles (cf. ce que fait Stéphan), mais qu’elles sont à la base même des mutations à venir sur cette planète. Si demain je devais présenter à la BNP une revue d’opportunité pour leur business, je leur montrerai une analyse intelligente sur le monde de la fintech. Si 1000 acteurs ont choisi 4 familles d’axes stratégique pour le monde de la finance, c’est qu’il y a des opportunités sur ces 4 axes. Ce n’est plus moi qui sait, c’est la fourmilière qui sait. Il suffit de s’y intéresser pour comprendre ce qu’il convient de faire.

Pour répondre à ta question différemment : les GAFA se sentent en danger, par ce qui pourrait advenir sur l’anti-trust, mais qu’ils gèrent parfaitement par le lobbying, surtout par ces « indie brands », « start-ups tech », qui fleurissent de partout. Tu as vu ce que dit Jeff Bezos : « Amazon fera faillite un jour ». L’interview est facile à trouver sur Google. Leurs équipes « prospective » à horizon 10 ou 20 ans l’a déjà identifié.

En une phrase : plus le monde est connecté par des gros qui en ont profité beaucoup jusqu’ici (GAFA), et plus ce sont les petits qui en profitent et en profiteront plus dans le futur.

Ne penses-tu pas qu’une grande partie, voire la majeure partie du problème, tienne à notre addiction aux récits catastrophistes, sinon apocalyptiques, entretenus depuis plusieurs millénaires par les grandes religions et les principales mythologies du passé ? Que l’actuelle crise de transformation des sociétés humaines requière avant tout l’implantation de nouvelles narrations, avec de nouveaux enjeux et de nouvelles conclusions dans l’imaginaire collectif ? Dans le fond, rien n’empêche certaines réformes du système nécessaires et pas si compliquées à mettre en place, par exemple au travers de taxations des transactions monétaires internationales et des paiements électroniques, sinon notre enthousiasme pour les conflits en tous genres.

Oui, absolument. Rien n’empêche sur le papier de faire ce genre de choses.

Je pense que ça pourrait finir par arriver si la prophétie auto-réalisatrice d’autodestruction ne se réalise pas comme tout le monde souhaite l’appeler de ses vœux. Surtout ces riches Californiens qui se construisent des bunkers à l’heure où j’écris ces lignes.

Mais, ceci dit, je reste ennuyé non pas par le manque de solutions à nos problèmes, mais par la place grandissante du vivant humain dans le vivant tout court. La biomasse humaine pèse 287 millions de tonnes ce qui ne représente tout au plus que 0,1% de la biomasse totale. Et pourtant, notre empreinte et notre capacité de destruction sont si grandes.

Je pense que nous allons devoir apprendre à ne plus grandir, mais diminuer, en nombre principalement. Apprendre à diminuer notre démographie autrement qu’en nous entretuant. Voilà là, la mère de toutes les nouvelles narrations dont tu parles.

Le capitalisme est le meilleur système de la croissance. Il nous faut un système correspondant au cycle inverse de rééquilibrage qui ne soit pas le mot « décroissance ». Car la rhétorique derrière les apôtres de décroissance est vouée à l’échec, car non souhaitée. Il faut inventer de nouveaux mots pour cette narration. Je te renvoie à Nietzsche - les métaphores du langages. Tout y est. Et si on parlait de « biocroissance » ?

Terminons sur une touche lumineuse ? Tu viens donc de créer ton entreprise, trois ans en arrière. Tu es père de famille. Ce qui laisse entendre une part d’optimisme, au-delà des sirènes de mauvais augure. Tout ne semble pas « foutu », malgré la « prophétie auto-réalisatrice d’autodestruction » que tu évoques à (très) juste titre. Nous pourrions conclure sur tes moteurs ? Sur ce qui te motive, encore et toujours, pour entreprendre, avancer et interagir avec tes congénères ? Sourire.

J’élève mes enfants comme des moudjahidines de la planète Terre. Quand mes enfants me demandent en quoi je crois, je leur réponds que nous avons les pieds posés sur Dieu. Il est sous nos pieds. La matrice. Gaia. Qu’il est inutile de le prier, de se soumettre. Que nous sommes en symbiose ou dysbiose avec elle. A nous de décider.

Il y a un combat à mener, et moi, je suis à l’étape zéro. Eux, ils seront la première étape de cette transformation post-moderne, la vraie, celle que toi et moi nous évoquons depuis presque 20 ans. Du moins, je l’espère. Au fond, l’être humain, je m’en fous de plus en plus. L’existentialisme a mis l’humain au-dessus de tout. Ce dogme prédominant a tout foutu en l’air.

Je prépare mes trois garçons à être à l’origine, ou du moins être les acteurs, d’une nouvelle culture constructiviste et positive basée sur le gardiennage des ressources de la planète. Revoir notre morale. Se dégager des mythes et religions du passé, comme tu l’évoquais très justement.

Je crois en l’homme, tant que les passions tristes ne nous emportent pas vers nos instincts primitifs : nous entretuer comme des animaux. Je suis d’origine yougoslave, je sais ce que c’est quand l’humain bascule dans la folie meurtrière. La parano collective comme la décrivait Danilo Kis, un auteur yougoslave qui a failli avoir le prix Nobel de littérature dans les années 1980, si un cancer ne l’avait pas emporté avant l’âge.

Commentaires

Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.