CLEMENTINE HOUGUE « WILLIAM S. BURROUGHS SF MACHINE »

Enregistrement : 08/10/2021

Mise en ligne : 08/10/2021

Ouvrage que nous ne saurions trop vivement vous recommander, dans lequel vous retrouverez l'auteur du Festin nu aux côtés de J.G. Ballard, William Gibson, Neal Stephenson, David Cronenberg, Hakim Bey (et tant d'autres), parmi ses expérimentations, ses fulgurances et ses digressions parfois prophétiques, essentielles pour capter notre époque.

Clémentine Hougue est docteure en Littérature Comparée de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. Chercheuse associée du laboratoire 3L.AM à l’université du Mans, elle est également membre de l’équipe du projet de recherche Aiôn (Socio-anthropologie de l’imaginaire du temps. Le cas des loisirs alternatifs). Ses recherches portent sur les liens entre fiction et politique, dans les avant-gardes, les contre-cultures et la science-fiction.

Propos recueillis par Laurent Courau.

On ne peut pas dire que ça ait été le coup de foudre au premier regard ! La première fois que j’ai lu Burroughs, c’était La Machine molle, j’étais adolescente et je l’ai détesté : je trouvais qu’il excluait le lecteur, qu’il le violentait gratuitement. Je préférais largement Kerouac à l’époque ! Puis j’ai entamé des études de lettres, j’ai lu Rimbaud, Lautréamont, Michaux, Genet… J’aimais la littérature qui dérange, littéralement, celle qui met du désordre dans notre conception du monde. Dans le cadre d’un cours, j’ai travaillé sur l’imaginaire des drogues dans la littérature et je suis naturellement revenue à Burroughs. C’est la littérature comparée, les formidables profs que j’ai eus à la fac de Nice, notamment Patrick Quillier, qui m’ont amenée à revenir à cet auteur. J’ai commencé à creuser et, comme par couches successives, à chaque fois que je trouvais quelque chose, que j’en comprenais une bribe, mille questions apparaissaient. D’abord son rapport au vagabondage, puis au langage, puis sa place dans l’histoire du collage littéraire, et dernièrement, sa place dans l’histoire de la science-fiction. En un mot, si j’ai choisi Burroughs plutôt qu’un autre, c’est sans doute parce qu’il m’a plus dérangée que les autres, et qu’il le fait encore.

Brion Gysin et William S. Burroughs autour d'une « dream machine ». © DR

Vous lui aviez déjà consacré un ouvrage, Le cut-up de William S. Burroughs – Histoire d'une révolution du langage, sorti en 2014 aux Presse du réel. Qu’est-ce qui a déclenché votre envie de consacrer un second livre à sa place dans l’histoire de la science-fiction ?

C’est une très belle aventure collective avec les trois éditeurs de JOU, Éric Arlix, Xavier Boissel et Hugues Robert. Ça faisait quelque temps que l’idée de travailler sur Burroughs et la SF me taraudait, j’avais prévu une communication à un colloque à ce sujet. Éric m’a contactée pour un autre projet d’écriture, un texte court, et de fil en aiguille, j’en suis venue à parler de mon intérêt pour cet aspect peu abordé de l’œuvre burroughsienne. C’est alors que l’équipe de JOU m’a proposé de faire ce livre. Évidemment, j’ai accepté immédiatement ! Ça a été une expérience géniale : j’avais une totale liberté, et en même des éditeurs disponibles, enthousiastes et qui me faisaient confiance.

Selon vous, quelles sont les raisons de la gêne et de la difficulté de nombreux auteurs, éditeurs et lecteurs de science-fiction à classer William S. Burroughs dans ce genre littéraire ? En d’autres termes, qu’est-ce qui lui vaut ce statut d’« infréquentable » malgré la teneur de certains de ses textes, doublée de son influence sur des auteurs de premier plan tels que Philip K. Dick, J. G. Ballard et William Gibson ?

Une première raison à cela, me semble-t-il, tient au fait qu’il est fondamentalement auteur inclassable. Ça peut paraître un poncif, ce qualificatif « d’inclassable », c’est presque devenu une sorte de slogan marketing. Mais le concernant, on est vraiment à l’intersection de l’expérimentation d’avant-garde, de la contre-culture américaine et de la SF. Une autre raison pourrait venir de ses propres techniques : l’emploi du cut-up le place assez naturellement dans le sillage de courants comme le dadaïsme ou le surréalisme. De plus, s’il parle souvent de sa passion pour la SF, il ne revendique pas explicitement cette appartenance. Il y a enfin la question de sa réception : au moment où la critique s’intéresse réellement à son œuvre (et cesse de n’y voir que celle d’un camé pornographe), dans les années 70, on est en plein poststructuralisme, et ses romans vont être lus – à juste titre – sous l’angle du rapport au langage. Peu de critiques l’analysent à cette époque comme un auteur de science-fiction, tout simplement parce que c’est un champ de la création littéraire encore peu reconnu à l’époque. Heureusement, des pionniers, notamment en France, comme Roger Bozzetto ou Gérard Cordesse, commencent à l’appréhender sous cet angle dès les années 70, et progressivement l’idée a fait son chemin. Mais cela reste assez peu traité.

William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac © DR

Plus haut, vous évoquiez le rapport de Burroughs au vagabondage. Pourriez-vous revenir sur cet aspect fascinant de sa personnalité et l’importance que ça a pu avoir dans ses écrits ? Alors même qu’il refuse d’être associé, en tant qu’auteur, à la Beat Generation qui portait le nomadisme en étendard…

C’est peut-être justement un des aspects qui l’associe de facto à la Beat Generation. Burroughs a vécu au Mexique, cherché le yage en Amérique centrale, habité à Tanger, à Paris, à Londres, séjourné en Allemagne. Dans ses écrits, le nomadisme est à la fois un thème et une philosophie, une façon de s’opposer aux logiques nationales et nationalistes, de refuser même l’idée de frontière – au sens propre et au figuré – tout en jouant avec ces mêmes frontières pour mieux les transgresser. Il reste pourtant profondément américain, au sens de Walt Whitman, certainement pas d’Eisenhower (rire). Il avait en horreur l’impérialisme étasunien, mais était également profondément attaché à son pays. Son intérêt pour les collaborations internationales, son exploration des différents arts – musique, film, peinture –, sa curiosité pour les mythologies mayas et égyptiennes, etc. : tout cela procède chez lui d’une pensée nomade.

Pour rester sur la question du vagabondage et par extension des marges de nos sociétés chez William S. Burroughs, on fait souvent le lien entre le cyberpunk et le roman noir. Mais n’est-ce pas aussi ce que Burroughs a légué au cyberpunk et à William Gibson, l’un de ses grands admirateurs ? Ce non-devenir des sociétés industrielles, ces univers urbains déliquescents et leurs faunes inquiétantes, ces interzones fantomatiques, l’omniprésence des drogues, des pratiques sexuelles « hors-normes » et de la violence… la partie « punk » du cyberpunk.

Oui, absolument. Le cyberpunk est en effet très marqué par l’imaginaire urbain de Burroughs, qui est indissociable de son imaginaire des médias, d’ailleurs. Les personnages de cyborgs, hybrides mécaniques-organiques, la matrice, les mafias, tout cela évoque immanquablement les fictions burroughsiennes. La partie « punk » de Burroughs, c’est peut-être moins celle qui dépeint la déliquescence que celle qui s’insurge contre elle : la violence burroughsienne – aussi bien dans ce qu’il raconte que celle qu’il fait subir à la langue – est punk dans la mesure où il envisage toujours la destruction comme une possibilité de création. Pour le comprendre, j’emprunte au regretté Bernard Stiegler sa notion de « pharmacologie », issue de l’idée que toute technologie est un « pharmakon », à la fois un poison et un remède. Retourner les systèmes de contrôle contre eux-mêmes, saboter les flux d’information, les pirater, c’est ce que permet le cut-up, et que l’on retrouve dans le cyberpunk.

William Gibson © Christopher Morris

Parmi les nombreuses idées fortes qui reviennent au fil des pages de William S. Burroughs SF Machine, il y a celles de « retourner les systèmes de contrôle contre eux-mêmes » que vous venez d’évoquer, et celle d’« inventer des utopies en actes ». Deux visions qui semblent rien moins qu’essentielles en ce début des années 2020. Quelle serait la source de cette prescience, quasi prophétique, chez William S. Burroughs ?

Burroughs était passionné par son époque, avec laquelle il était totalement en prise. Je ne parlerais pas de préscience : tout ce dont il parle valait totalement au moment où il l’écrit. Il a vu la Seconde guerre mondiale, il a 33 ans quand McCarthy devient sénateur, il a réellement vécu un contrôle social et politique, dans une dimension beaucoup plus directement répressive que ce qui arrivera plus tard. Mais ce qu’il dit, et qui est intéressant pour nous aujourd’hui, c’est que le contrôle n’a pas besoin d’être visible pour être opérant. Il est niché dans les recoins les plus anodins de notre vie quotidienne et nous sommes la plupart du temps consentants. La face émergée de cet iceberg provoque souvent l’indignation, parfois la révolte : le contrôle invisible, celui qui prend le visage du confort, fait beaucoup moins réagir. C’est cela que Burroughs pointe, parce qu’il a vu aussi l’émergence de la télé comme divertissement quotidien, de la consommation de masse comme horizon unique.

Quant à l’utopie, une thématique qui devient explicite plus tardivement dans son œuvre, elle tient également au contexte de la contre-culture des années soixante. Burroughs croit profondément au pouvoir du collectif, il a passé sa vie à participer à des projets avec des artistes de tout bord. Il n’est pas un prophète, là non plus, plutôt un des nombreux pionniers de sa génération.

Michel Foucault © DR

J’aimerais insister sur cet aspect « politique » de William S. Burroughs, que l’imagerie populaire tend parfois à oublier au profit de la figure « pop », celle du junkie homosexuel, ami des stars. Vous n’hésitez pas à évoquer les « dérives du technocapitalisme », le « capitalisme vampirique qui se nourrit d’une algèbre du besoin toute burroughsienne », jusqu’à évoquer Michel Foucault dans Surveiller et Punir. Pourriez-vous revenir sur la révolte de William S. Burroughs face à ce qu’il percevait et voyait advenir du monde occidental ?

À l’origine du contrôle généralisé que décrit Burroughs, il y a toutes les hiérarchies qui imposent une forme de conformisme, de régulation des désirs, de formatage de la pensée. C’est ce qu’il fait dire à ses garçons sauvages : « Nous avons l’intention de détruire toutes les machines policières […]. Nous allons déraciner le bloc familial et sa cancéreuse expansion, tribus pays nation […]. Nous ne voulons plus entendre le baratin de la famille, le baratin de la mère, le baratin du père, le baratin du flic, le baratin du prêtre, le baratin de la patrie, le baratin du parti comme celui du camarade ».

Le danger qu’il a perçu – et qui est arrivé d’une certaine manière –, c’est la confusion du réel et du virtuel qui rend les individus captifs d’un vaste spectacle : par exemple, dès les années 60, il dénonce déjà le fait que l’information soit devenue un show télé. Sa révolte, à l’image de ses techniques d’écriture, est radicale et sans concession, mais on oublie souvent de mentionner son humour : Burroughs a également un immense talent pour le grotesque, l’anecdote gore, une forme d’outrance jubilatoire. Ça fait pleinement partie de sa contestation.

En parlant de « retourner les systèmes de contrôle contre eux-mêmes », j’aimerais revenir sur le cut-up, selon Brion Gysin puis Burroughs, comme « instrument contre le langage-virus ». Au-delà du principe de découpage, de détournement et de collage de textes, comment expliqueriez-vous le cut-up à nos lecteurs qui n’ont peut-être fait qu’effleurer le concept ?

Le cut-up est une machine textuelle : un passage créé par collage et agencement de deux textes peut à son tour faire l’objet d’un nouveau découpage et d’une nouvelle combinaison avec un autre texte, et le processus est potentiellement infini. Dans la trilogie Nova, on peut par exemple trouver un chapitre dans La Machine molle réagencé dans Le Ticket qui explosa : cela crée des connexions entre les différents chapitres mais aussi entre les romans. En connectant plusieurs espaces du texte, le cut-up contrecarre la linéarité de l’écrit, mais aussi les automatismes du langage.

Le langage-virus, c’est l’ensemble des énoncés tout faits qui « parasitent » notre pensée, comme une petite musique permanente à laquelle on finit par ne plus prêter attention. Le cut-up taille dans ce flux langagier et, ce faisant, le détruit et le libère en même temps.

Par ailleurs, le cut-up est conçu comme un outil d’émancipation parce qu’il implique un double abandon : du côté de l’auteur, qui n’est plus « le créateur » de son texte (mais en réalité, il ne l’est jamais, les mots, les expressions sont toujours « réutilisées ») ; du côté du lecteur, ensuite, qui ne peut plus attendre du texte un sens stable, construit, donné tel quel. Il doit lui-même construire le sens de ce qu’il lit, et il est libre de faire les connexions qu’il veut. Pour décrire ce qu’est le cut-up du point de vue du lecteur, il faut s’imaginer la logique d’un rêve, ou d’un très vieux souvenir. Ce qu’il en reste, ce sont des bribes, des fragments, et entre lesquels on fait des liens, des passerelles, et qui prennent un sens parce que nous sommes là pour les agencer.

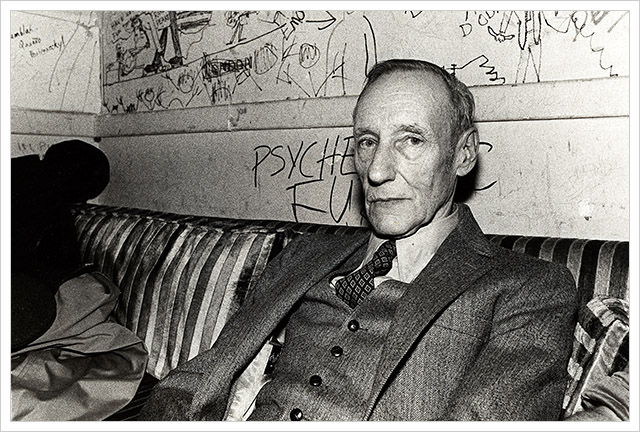

William S. Burroughs © Paul Natkin

Autre sujet passionnant que vous abordez dans William S. Burroughs SF Machine, celui de la performativité ou de la manière dont la fiction peut agir sur le réel. Une notion qui peut sembler compliquée à appréhender, sinon ésotérique aux non-initiés. Comment doit-on comprendre que l’idée que la fiction puisse agir sur le réel, qui me semble distincte - par exemple - du concept de prophétie autoréalisatrice en sciences sociales et psychologiques ?

La performativité du langage est un principe issu du courant de la linguistique pragmatique : on a longtemps considéré que le langage décrivait le monde, or il agit aussi sur le monde (l’exemple le plus connu est la phrase « Je te promets » : en disant cela, je ne décris pas le monde, je fais quelque chose.) De manière plus vaste, on peut considérer que le langage ne sert pas uniquement à dire le monde : il crée aussi un monde. On pense toujours dans une langue, et ce qu’on voit et ce qu’on perçoit existe par le biais de cette langue.

Pour en revenir plus précisément à Burroughs, quand il écrit « coupez toutes les bandes » et que le texte qu’on lit est effectivement découpé, on n’est plus simplement lecteur d’une fiction qui nous resterait extérieure : quelque chose agit, existe, se met en mouvement. Et en lisant cela, nous sommes aussi les destinataires du message : on nous invite à couper les lignes de mots, de sons, d’images qui nous entourent, à nous les approprier. Dans la trilogie Nova toujours, le conflit entre les organes de contrôle et les résistants n’est pas seulement décrit : il se déporte dans l’écriture, au cœur même du langage. Burroughs montre là les limites de la représentation : dans cette guerre informationnelle, c’est dans le texte et par le cut-up que le contrôle peut être saboté. C’est un manuel de guérilla, et en ce sens un véritable livre de science-fiction : il interroge les structures profondes du langage, leur potentiel d’aliénation, mais aussi de libération.

Il ne s’agit en effet pas de prophétie autoréalisatrice parce qu’il ne s’agit pas de modifier son comportement pour valider sa croyance : la fiction, par la liberté qu’elle offre, transforme nos conceptions, ouvre des possibles, invente d’autres manières d’exister et d’agir.

Puisque nous venons d’évoquer la performativité du langage, les limites de la représentation et la guerre informationnelle, je trouverais dommage de ne pas évoquer le récent débat sur l’écriture inclusive. Je suis curieux de votre point de vue en votre qualité de docteur en littérature générale et comparée. Que vous évoquent ces échanges passionnés ?

Je trouve cette réflexion très stimulante. Pour ma part, j’y suis totalement favorable (et je précise que l’écriture inclusive ne se limite pas au point médian). Considérer la langue comme intangible est non seulement une erreur factuelle sur le plan historique, mais plus encore un choix politique qui me semble réactionnaire. La langue porte une idéologie, et particulièrement le français qui a été conçu pour une élite masculine (c’est explicite chez Vaugelas en 1647). Mener une réflexion collective pour rendre la langue plus inclusive me semble important : cela signifie faire entrer dans la langue des personnes qui en sont exclues ; et comme le langage agit sur le réel, c’est une manière – pas la seule – de lutter contre les inégalités. Mais je pense que les obligations ou les interdictions ne peuvent pas fonctionner : seule la pratique de plus en plus étendue, de plus en plus libre, de cette écriture la rendra socialement efficace.

J.G. Ballard © David Levenson

Sans non plus trop révéler du contenu de William S. Burroughs SF Machine, que j’invite une fois de plus nos lecteurs à se procurer de toute urgence, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la « Burroughs Generation », sur ses principaux « héritiers » dans le champ de la science-fiction ? D’autant que vous faites la part belle à certaines figures tutélaires de La Spirale telles que J. G. Ballard, John Brunner, Kathy Acker ou William Gibson. (sourire)

Lorsque Michael Moorcock prend les rênes de la revue New Worlds en 1964, c’est avec l’intention de proposer une science-fiction qui s’autorise toutes les inventions formelles, tout en portant une réflexion sur le monde contemporain. Le premier numéro qu’il pilote est un véritable hommage à Burroughs, avec un très bel essai de Ballard, une nouvelle de Bayley qui deviendra un roman, une autre de Brunner. La Burroughs Generation est là : c’est celle qui a lu l’auteur dans sa complexité, à la fois comme un auteur de SF, un expérimentateur hors-pair, capable d’un regard d’une grande acuité sur son époque. Un peu plus tard, le cyberpunk puise également dans cet imaginaire, Gibson en particulier, et Kathy Acker qui détourne Neuromancien tout en s’inspirant directement des techniques d’écriture burroughsienne. Toute cette génération poursuit la réflexion sur le langage-virus, les mécanismes du contrôle, la fabrication d’une réalité truquée, et constitue un maillage qui va infiltrer tout l’imaginaire science-fictionnel.

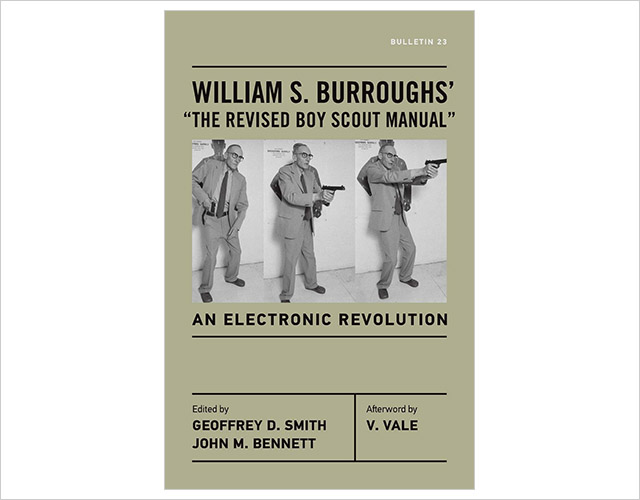

William S. Burroughs' "The Revised Boy Scout Manual": An Electronic Revolution, Ohio State University Press (2018)

Vous écrivez très justement que « William S. Burroughs a plongé le langage dans le chaos pour ouvrir ses perspectives » et qu’« il a fait de la science-fiction un sport de combat ». Ce qui m’a encore sauté à la figure à la lecture de la récente réédition du Revised Boy Scout Manual : An Electronic Revolution. L’incandescence du texte est impressionnante, jusque dans son appel littéral à prendre les armes. Aujourd’hui, quels sont les auteurs, les artistes et les créateurs, tous supports confondus, chez lesquels vous retrouvez une intensité et une acuité similaires ?

C’est une question difficile pour moi, car je lis très (trop) peu de littérature contemporaine. Non qu’il n’y ait rien d’intéressant, mais il y a déjà tant à lire – sans compter dans le domaine anglophone où de nombreux textes incroyables, et pourtant pas récents, ne sont pas traduits. Mais s’il y a un champ qui me semble particulièrement intéressant en ce moment, c’est celui qui questionne l’identité de genre : cela donne des œuvres inventives, radicales, interrogeant profondément les structures du patriarcat. On le trouve dans tous les champs, ça va de la musique du courant des Riot Grrrl aux performances de Deborah de Robertis. Sans appeler à prendre les armes, une romancière comme Margaret Atwood ou une cinéaste comme Julia Ducournau, de manières très différentes au demeurant, invitent à penser les violences liées au genre. Julia Ducournau a une façon de bousculer le spectateur que je trouve extrêmement enthousiasmante !

D’ailleurs, la Révolution électronique, c’est moins prendre les armes que retourner contre elles-mêmes celles dont on use contre nous. En cela, les hacktivistes qui piratent des sites à des fins militantes (évidemment pas ceux qui rançonnent des hôpitaux ou volent des données bancaires) me semblent parfois des artistes assez remarquables ! Il y a dans leurs actions à la fois une éthique et une esthétique : prenez Anonymous, le masque de Guy Fawkes, les vidéos appelant des actions coordonnées, cela tient de la performance. Ils sont d’ailleurs très inspirés par le cyberpunk (on en revient à la manière dont la fiction agit sur le monde). Finalement, je trouve que les actions collectives sont les plus intéressantes : c’est de cela dont parle Burroughs, de la manière dont nous sommes toutes et tous des artistes potentiels, parce que le cut-up, le collage, le détournement sont accessibles à n’importe qui.

Anonymous, le masque de Guy Fawkes © DR

Il y aurait tellement de sujets sur lesquels échanger à partir de votre livre, que nous n’arriverons jamais à en faire le tour ici. (sourire) Néanmoins, vous venez d’évoquer les hacktivistes d’Anonymous. Ce qui ne manque pas de me remémorer les pirates de Libertalia dans Les Cités de la nuit écarlate. Et j’aimerais quand même revenir sur la figure de l’anti-héros chez Burroughs. Là aussi, ça me semble faire partir de son legs à l’imaginaire de science-fiction ?

Ce qui est intéressant, c’est que cette figure d’anti-héros est vraiment caractéristique du XXe siècle : c’est ce que le critique Northrop Frye, dans Anatomie de la critique (1957), appelle « le mode ironique » de la fiction. On observe ce type de personnage chez les auteurs de SF que Burroughs lisait lui-même, comme Frank Russell ou Henry Kuttner. Là où Burroughs va encore plus loin, c’est qu’il ne se contente pas de dépeindre des anti-héros cyniques, blasés ou amoraux : il crée carrément des anti-personnages, qui changent de camp, réapparaissent d’un livre à l’autre sans être ni exactement les mêmes, ni tout à fait différents ; leur identité est trouble, leurs motivations floues. Aucun d’entre eux n’est définitif, ils sont sans cesse mutants.

On retrouve totalement cela dans un roman comme La Foire aux atrocités, où le personnage central change de nom sans arrêt, ou encore dans Neuromancien, où l’IA Wintermute apparaît sous différentes identités. C’est fascinant sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan idéologique : Burroughs ne croyait pas à « l’identité », au sens de ce qui est « identique ». Les choses, les êtres, les genres sont sans cesse montrés comme mouvants, fluides, en mutation.

William Gibson, Neuromancer (1984)

Il est d’usage de dire que les écrivains cyberpunks des années 1980 avaient anticipé le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, avec l’ « information comme clé de contrôle des populations ». En remontant plus loin, jusqu’à William S. Burroughs, peut-on espérer trouver un remède aux maux de notre temps ? Ou du moins des bribes de réponses, quelque chose d’une piste de réflexion pour sortir de l’impasse dans laquelle nos sociétés de l’hypercommunication et de l’hypercontrôle se sont engouffrées ?

Une chose importante que nous apprend Burroughs est que le contrôle est une addiction. C’est très précisément le stade de l’hypercontrôle que décrit Bernard Stiegler : on est accro aux réseaux sociaux, aux propositions personnalisées d’amis, de contenus, de produits et ce faisant, nous livrons aux géants du Big Data, et ce volontairement, toute notre vie sous forme de données. L’œuvre de Burroughs (à laquelle Stiegler faisait régulièrement référence) nous montre comment cela fonctionne.

Burroughs a cherché, dans son œuvre et dans sa vie, le moyen d’arriver au silence, de mettre en pause le flux d’informations qui nous traversent en permanence. Il me semble que ce que nous apprend la lecture de Burroughs, c’est d’abord que nous sommes toutes et tous en mesure de sortir des impasses contemporaines, en éteignant les écrans ou en détournant les flux médiatiques qui nous entourent : couper dans le sens « éteindre » et couper dans le sens « découper ».

Outre William S. Burroughs, vous avez travaillé sur la figure du zombie et sur les « imaginaires du temps postapocalyptique ». Autant de sujets qui peuvent se rejoindre, se recouper et s’interpénétrer. Que doit-on en déduire de votre rapport à notre époque et de votre relation au monde qui nous entoure ? (sourire)

Que je suis une indécrottable optimiste (rires) ! Je ne plaisante même pas : penser l’ « après », même dystopique, même effondré, même envahi par les zombies, c’est déjà penser qu’il peut y avoir un après. Parce chaque récit de fin du monde porte la possibilité d’une reconstruction, d’une entreprise collective qui lutte pour exister. Par ailleurs, penser le temps postapocalyptique, c’est avant tout s’interroger sur la nature même du temps, sur notre rapport individuel et collectif à la temporalité. C’est une réflexion profondément politique à une époque qui glorifie l’instantanéité, l’immédiatement disponible – produits manufacturés, nourriture, informations, relations sociales. Que reste-t-il de tout cela quand advient la fin du monde ? Que devient le temps, qu’en fait-on ? Ce sont des questions qui me semblent fondamentales et porteuses de perspectives sociales particulièrement fécondes pour l’ « ici et maintenant ».

George Romero, Dawn of the Dead (1978)

Commentaires

Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.