CHRISTOPHE BECKER « GENESIS P-ORRIDGE : SIX SIX SIXTIES »

Enregistrement : 24/03/2020

Mise en ligne : 24/03/2020

Seconde partie de notre hommage à Genesis P-Orridge (1950-2020), au travers de cet article signé par Christophe Becker.

Artiste polymorphe, musicienne, agitatrice d’idées et personnage phare des cultures alternatives depuis le début des années 1970, Genesis P-Orridge a marqué plusieurs générations de par sa production musicale, conceptuelle et littéraire, ses performances et ses outrances, mais aussi ses modes de vie, aussi expérimentaux que variables, au fil des décennies.

~ Paul Claudel, Le Soulier de Satin (1943).

« Wherever you go, there you are. »

~ W.D. Richter, The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984).

De Neil Megson à Genesis P-Orridge

Neil Megson, plus connu sous le nom de Genesis P-Orridge, est né à Manchester le 22 février 1950 et décédera à New York, des suites d’une leucémie, le 14 mars 2020. Il était musicien, chanteur et porte-drapeau de la « culture industrielle » plus spécifiquement de la « musique industrielle », musique urbaine, discordante imaginée peu avant l’explosion des scènes punk en Angleterre et aux États-Unis, dans les années 1976-1977.

Orridge accède à une célébrité relative par le biais du groupe Throbbing Gristle, prolongement du collectif d’artistes ou performers baptisé COUM Transmissions qui officie à partir de 1969. Parmi ses membres, Neil Andrew Megson, qui prendra officiellement le nom de Genesis P-Orridge le 5 janvier 1971 ; également Christine Carol Newby, née le 4 novembre 1951 à Hull en Angleterre, mannequin, strip-teaseuse et actrice de films pornographiques, qui prendra le nom de Cosey Fanni Tutti en 1973.

Il n’existe que peu de documents sur COUM Transmissions. Il ne reste aujourd’hui que des traces du collectif « dont le personnel oscille entre deux et douze membres » et qui partageait son temps entre « de longues improvisations musicales se revendiquant du free jazz, mais sans en posséder les compétences musicales [3] » et des happenings qui tiraient leur inspiration des expérimentations du mouvement Fluxus et des Actionnistes Viennois.

Reste l’exposition la plus historiquement marquante de COUM Transmissions, leur « instant de gloire en termes de visibilité médiatique [4] », et celle qui provoqua, sans doute, le plus grand scandale, et qui eut lieu à l’Institute of Contemporary Art de Londres à partir du 19 octobre 1976 sous le nom de « Prostitution ». La première partie de l’exposition rassemblait, entre autres, des photographies de Cosey Fanni Tutti tirées de revues pornographiques et disposées à la vue du public. La seconde partie les articles de presse évoquant ces mêmes clichés de Cosey affichés comme autant d’œuvres d’art au sein de l’ICA. L’exposition provoqua un véritable déchaînement de la presse, particulièrement du député Conservateur Nicholas Fairbairn qui accusa COUM Transmissions dans le Daily Mail de n’être ni plus ni moins que des « destructeurs de la civilisation », un réquisitoire qui, non seulement, ravira Orridge, mais inspirera à Simon Ford le titre de son ouvrage de référence sur Throbbing Gristle : Wreckers of Civilisation [5].

L’accueil réservé à « Prostitution » est symptomatique du rapport qu’Orridge compte entretenir avec l’image que se font les médias de son travail, mais aussi avec la célébrité. Dès ses premières performances, Orridge choisit de prêter volontairement le flanc aux critiques et s’empare de chacune de ces condamnations, voire de ces injures, afin de les exacerber et de les intégrer à son travail de provocation artistique et politique. L’objectif d’Orridge est de rendre visible l’hypocrisie et le double discours de la société britannique, partant de la classe politique et des médias, qui ne s’intéresse à aucun moment à l’œuvre, entièrement évacuée, mais se complait dans un discours policé et sans surprise.

Or, « une performance "standard" de COUM donnait à voir P-Orridge en train de se masturber, le gland orné d’une tête de poulet préalablement décapité, ou Tutti et lui se partager un godemichet double-sens pour permettre une pénétration simultanément anale et vaginale. Tampons usagés, vers, œufs pourris, plumes et seringues remplies de sang, de lait ou d’urine servaient d’accessoires. P-Orridge pouvait ainsi se planter l’aiguille dans un testicule et injecter le sang recueilli dans un œuf pourri. S’il était en forme, il s’administrait en plat de résistance un lavement de sang et de lait puis rejetait le liquide en pétant, aspergeant le sol de la galerie » [6].

Ce travail d’Orridge encourage un « effet loupe » sur ceux qu’il estime être ses adversaires, tous ceux qui condamnent les performances de COUM et lui reprochent une conduite obscène, grossière ou simplement pornographique, tout en lui servant d’outil publicitaire et de propagande. Cette volonté de « faire de la célébrité, du battage médiatique et de la controverse des supports artistiques en eux-mêmes » est, comme le rappelle Simon Reynolds, une idée d’abord « warholienne » [7] aux yeux du musicien.

Les articles de presse qui suivent « Prostitution » sont exemplaires de commentaires misogynes, outranciers, de bêtise pure et simple. « Pendant les dix jours qui suivirent, les tabloïds menèrent campagne, jusqu’à ce que l’Arts Council retire publiquement son soutien à COUM. Le 21, des questions sur l’exposition furent posées au Parlement » [8]. Aucun journaliste ne prend la peine de vérifier les rumeurs qui commencent à circuler autour d’Orridge – rumeurs qu’il se plaît à ne pas contredire. En 2004, le nom du député Conservateur Nicholas Fairbairn apparaîtra dans une enquête de longue haleine menée sur des réseaux de pédophilie, comme la confirmation d’une société britannique malade et schizophrène. Fairbairn et Orridge ont beaucoup en commun, et les journalistes Patrick Cosgrove et John Calder de rappeler, peu après sa mort, le côté « bizarre », « excentrique », de cet animal politique ambigu, à la fois réactionnaire et défenseur des libertés [9], accusé de viol par Susie Henderson dans les années 2000.

Les dates de la fondation effective de Throbbing Gristle varient selon les sources. Orridge adopte la date du 3 septembre 1975. Comme il l’avoue lui-même, celle-ci a été décidée « a posteriori, le 18 octobre 1976, lors de l’inauguration de l’exposition "Prostitution" où le groupe donna son premier vrai concert » [10]. TG inclue désormais Peter "Sleazy" Christopherson, né le 27 février 1955 à Leeds, et décédé le 25 novembre 2010, et Chris Carter, de son vrai nom Christopher Severin, né le 28 janvier 1953 à Londres.

Le fait que Orridge n’ait pour tout bagage musical que d’avoir « participé à des chorales », de savoir « tenir une batterie » et d’avoir seulement « quelques notions élémentaires de piano » n’a jamais été un obstacle. Ses compagnons ne connaissent effectivement pas beaucoup plus la musique que lui : Carter a « quelques notions du langage musical » et Cosey a « pris des leçons de piano durant son enfance » [11].

Qu’Orridge intègre un groupe de musique industrielle est un premier paradoxe. En effet, si le musicien reste un admirateur de très nombreux groupes ou artistes – dont le Velvet Underground de Lou Reed ou Neil Young –, la structure inhérente au groupe de rock, où le chanteur, jouant des codes de la célébrité, accède au stade d’icône suivis par des admirateurs, des « fans », lui semble immensément problématique dans la hiérarchie qu’elle établit, artificiellement, entre le musicien et son public.

Orridge n’a jamais, à proprement parler, été célèbre, il a toujours eu un succès confidentiel ou, plutôt, celui-ci « se trouve dans la curieuse situation d’être à la fois un nom célèbre et quasiment inconnu dans le même temps » [12]. En France, le journal Libération consacre plusieurs pages à sa disparition sous la plume du journaliste Olivier Lamm tandis que Le Monde et Le Figaro restent muet à son sujet.

The Second Annual Report of Throbbing Gristle, premier disque de Throbbing Gristle, s’écoule à 785 exemplaires seulement. Sa renommée, toutefois, ne fera que gagner du terrain en Angleterre à partir du moment où il décide de jouer de son image auprès des mass medias – c’est la distinction que font les anglais entre « famous » et « infamous » [13] – et de multiplier les provocations tout en développant un discours artistique et politique solide.

Tactiques de choc

Jon Savage distingue cinq caractéristiques des tenants de la « culture industrielle » :

A - Autonomie organisationnelle (« Organizational autonomy »). Dans une grande majorité des cas, les musiciens industriels prennent position pour une autonomie absolue aussi bien en termes de financement que de production.

B - Accès à l’information (« Access to information »). La « culture industrielle » promeut une libre circulation des informations sans la moindre entrave. Elle s’aide pour ce faire d’un réseau de fanzines et de périodiques indépendants. Le mouvement devient rapidement le lieu d’une réflexion sur l’abolition pure et simple des droits d’auteurs et de la censure.

C - Utilisation de synthétiseurs et d’« anti-musique » (« Use of synthesizers and anti-music »). La révolution musicale amorcée par la « musique industrielle » est indissociable des progrès techniques et de la miniaturisation d’instruments encore récents comme le synthétiseur. Ce que Savage appelle « anti-musique » est en réalité l’utilisation de sons qui ne sont pas ordinairement employés en musique, ainsi que d’instruments désaccordés. On peut citer l’exemple notable de Metal Machine Music de Lou Reed, sorti en 1975 par RCA Records, album discordant, exercice de « torture » [14] musicale qui va servir de mètre étalon à l’ensemble de la scène industrielle.

D - Utilisation d’éléments extra-musicaux (« extra-musical elements »). Autrement dit l’utilisation de films ou de textes programmatiques pour développer un discours d’ensemble sur la société. L’emploi de l’expression « culture industrielle » prend ici pleinement son sens puisque nous ne sommes plus uniquement dans le domaine musical, mais artistique au sens large, et politique.

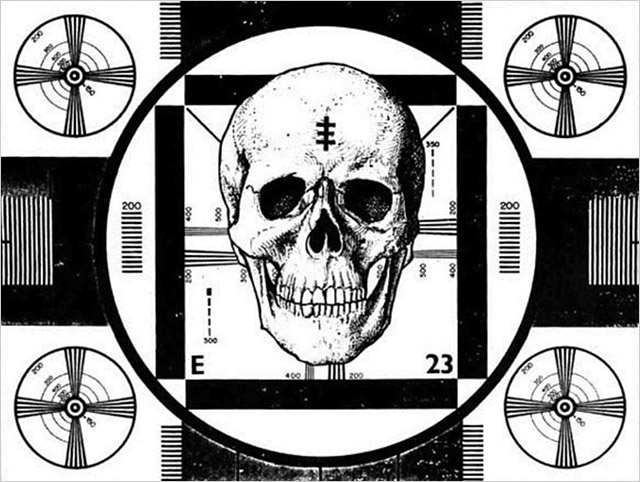

E - Tactiques de choc (« Shock tactics »). La « culture industrielle » utilise volontiers les images les plus provocantes ou les plus violentes (images de camps de concentration, images pornographiques etc...) lors de ses concerts, ce au risque d’être assimilée à un mouvement « nihiliste ».

Cet aspect de la « culture industrielle » est aujourd’hui repris par un mouvement baptisé « rock industriel » qui joue sur l’ambiguïté du réemploi de ces symboles tout en produisant des disques commerciaux à l’intérêt artistique relatif : parmi eux Marylin Manson, Nine Inch Nails et son frontman Trent Reznor [15].

Parmi les tactiques de choc employées par Orridge, on distingue :

I - Une référence quasi-systématique au nazisme

La référence au nazisme est « traditionnelle » dans le mouvement punk, plus particulièrement anglais ; une fascination sans doute malsaine pour la collection d’objets nazis (c’est le cas de Keith Richards des Rolling Stones), pour le vocabulaire fasciste (Joy Division qui emprunte son nom aux baraques où les nazis abusent d’esclaves sexuels dans les camps de concentration), ou pour la scénographie (Vivienne Westwood qui créé une collection de vêtements parés de croix gammées ou swastikas).

On retrouve en ce cas la volonté de provoquer la génération précédente qui s’est battue contre l’Allemagne, de rejeter, en s’emparant de symboles irrecevables, l’idée d’une dichotomie claire entre forces du Bien et du Mal. En abattant le fascisme, l’Angleterre n’en a paradoxalement pas fini avec ses émanations ; et si ce jeu, puisqu’il s’agit bel et bien d’un jeu, est plus ou moins drôle à nos yeux aujourd’hui, l’écrasante majorité de ces groupes critique de façon virulente l’action des Conservateurs anglais qui multiplie une politique à court terme et des lois liberticides : encadrement du droit de grève, augmentation des inégalités sociales, politique répressive en Irlande du Nord, soutien au régime de Pinochet ou à l’Apartheid, Nelson Mandela étant, alors, qualifié de « terroriste », nombre de lois liberticides qui culmineront avec la section 28 en 1988 qui interdit la « promotion de l’homosexualité » [sic].

L’imagerie convoquée par les membres de Throbbing Gristle, et par Orridge en particulier, dépasse la simple provocation pour patiemment construire une scénographie propre qui va prolonger une réflexion renvoyant au traitement des horreurs nazies comme objets de pensée (Georges Didi-Huberman), ou bien, au contraire, comme interdit impossible à transgresser, et, donc, à manipuler (Claude Lanzmann).

C’est dans cette optique que les membres de Throbbing Gristle vont arborer l’uniforme, « avec une sorte de détachement ricaneur, comme une forme de pop art » [16] pour citer Susan Sontag ; le groupe créé son propre logo, inspiré de celui du British Union of Fascists d’Oswald Mosley, et pose devant des endroits « sacralisés » depuis la fin de la guerre ; il renvoie, dans le titre de ses chansons, à la Guerre et à l’Holocauste (« Symptom Six: Zyklon B Zombie (Alive) » ; « Auschwitz » ; « Führer Der Menschheit » ; « Subhuman ») ou se fait photographier devant l’ancien bâtiment du Ministère de la Propagande du Troisième Reich.

De plus, le logo de la maison de disque Industrial Records fondée par les membres de Throbbing Gristle est une photographie du camp d’Auschwitz qui renvoie à « la thèse exposée par [le philosophe allemand Max] Horkheimer dans Éclipse de la Raison, selon laquelle Auschwitz fut l’aboutissement logique du progrès de l’Occident » [17]. L’objectif du label ne se limite pas au « choc » ; en mai 1981, Genesis P-Orridge sortira Nothing Here Now But The Recordings (1959-1980) sur Industrial Records, et rendra disponible les expérimentations de William Burroughs et Ian Sommerville sur bandes magnétiques qui débutèrent au « Beat Hotel » de la rue Gît-le-Cœur à Paris. Les groupes « Industriels » souhaitent « disséminer » et « populariser » la littérature expérimentale, confirmant leur volonté de ne pas se limiter au seul domaine musical.

Industrial Records est la première grande compagnie indépendante à sortir de la musique seulement sur cassettes, de Leather Nun, the Cabs, Richard Kirk, Clock DVA et, bien sûr, Throbbing Gristle. Cette diffusion de cassettes permet de réaliser d’importantes économies. Surtout, elle permet de proposer aux auditeurs des albums dont le son n’est pas retravaillé en studio. Le label n’est donc pas seulement indépendant financièrement, mais artistiquement, à une époque où la tendance est très nettement à une uniformisation progressive de la musique.

La guerre contre l’Allemagne a entrainé la construction d’une mythologie qui a fini, par un effet pervers, par empêcher tout débat public sur l’état de la démocratie britannique. Il ne s’agit, en aucun cas, de mettre sur un pied d’égalité l’Angleterre des années 1970 et l’Allemagne des années 1940 – cette comparaison serait non seulement stérile mais absurde –, mais de provoquer la réaction de l’opinion, de la classe politique et des médias qui semblent recevoir le discours de Throbbing Gristle sans recul.

Comme le rappelle S. Sontag, « L’une des accusations principales portées contre les Juifs dans l’Allemagne nazie les décrivait comme intellectuels, policés, porteurs d’un "esprit critique" qui détruit et qui corrompt » [18]. Certes, Orridge n’est en rien « policé », mais son esprit critique, sa recherche permanente de la satire, du mauvais goût comme du questionnement de la société dans laquelle il évolue le situent, sans ambiguïté possible, à l’opposé des idéaux fascistes.

Rescapé des camps, Theodor Adorno affirmait « qu’écrire de la poésie après Auschwitz était barbare » [19]. Throbbing Gristle reprend à son compte cette vision en y ajoutant un sens de la dérision, de l’acte gratuit, de l’agressivité sensée provoquer la réflexion, sinon l’épouvante de son auditoire dans un geste fondamentalement Dadaïste. « Vous êtes tous des fascistes », pour reprendre la formule de Vivienne Westwood. « Nous également », préciserait Orridge, qui commence à bâtir sa célébrité en détournant les codes les plus intangibles de la société britannique tout en faisant la promotion d’une culture underground riche.

II - La référence à la pédophilie

Constatant que les médias scrutent désormais ses moindres mouvements, toujours prêts à condamner l’œuvre tout en capitalisant sur les dérapages d’Orridge, celui-ci va très exactement donner à la presse ce qu’elle attend de lui.

En 1978, « les mille premiers exemplaires de D.o.A : The Third and Final Report of Throbbing Gristle […] s’accompagnaient d’un cadeau : une parodie de calendrier érotique dont la pin-up était une authentique petite fille du nom de Kama Brandyk, à qui on aurait donné environ sept ans et qui posait sur un lit, sans autre vêtements qu’une culotte. Sur la pochette du disque figurait une photo d’une seconde fille pré-pubère à côté d’une chaîne hi-fi, ainsi qu’un autre cliché petit format de Brandyk, cette fois-ci étendue sur un tapis en fourrure, sa culotte bien visible » [20].

En faisant ce choix, Orridge sait parfaitement où il met les pieds. Il a déjà été poursuivi pour « obscénité » pour avoir envoyé des cartes postales pornographiques par la poste en novembre 1975. L’écrivain américain William Burroughs écrivit alors au juge en charge de l’affaire pour défendre le musicien qu’il décrit comme « un artiste dévoué et sérieux dans la tradition Dada » [21]. Orridge sait que l’image pornographique est problématique pour la société britannique, surtout il a conscience que la position politique à ce sujet n’est pas seulement soumise à une volonté de protéger la jeunesse d’un danger éventuel, mais valide une approche profondément hypocrite, bourgeoise et malsaine, de l’image du corps. La publicité transforme couramment l’image de la femme réifiée en image pornographique, en forme érotique, en porno chic. Ces images, problématiques, sont pourtant socialement acceptables. Aussi Orridge joue avec une image qu’on pourrait bel et bien qualifier de banale ou d’anodine, si elle n’émanait pas d’un « destructeur de la civilisation ». Comme attendu, Orridge est présenté par une partie de la presse anglaise comme le prolongement de groupes criminels, voire sataniques.

Ces images d’enfants, de Kama Brandyk en premier, jouent sur une suggestion : celle qu’Orridge a une image en tête qu’il ne peut se permettre de mettre en avant s’il compte éviter la prison. La pornographie, toutefois, n’est pas une intention ou un projet à venir : elle n’existe que dans le regard de l’observateur anonyme, et la presse continue de se déchaîner contre ce qu’elle estime être l’arrière-pensée de l’artiste, le discours licencieux, vulgaire, inapproprié, qui ne fait jamais tout à fait surface mais pointe derrière chaque nouvelle proposition de l’artiste. Or, Orridge n’est pas plus pédophile qu’il n’est d’extrême-droite.

La réflexion portée par Orridge sur la célébrité va trouver une validation dans un fait divers qui va marquer l’Amérique en août 1969, au moment où la Manson Family va tuer sept personnes au 10050 Cielo Drive, Los Angeles, dont Sharon Tate, épouse de Roman Polanski, enceinte à l’époque. Pour Orridge, Charles Manson est le parangon de la célébrité et le symptôme le plus visible d’une société dont les accès de violence soulignent la pathologie. L’affaire qui agite l’Amérique pose également, de façon sans doute paradoxale et embarrassante, la question du vedettariat.

Tout le monde ici est ou devient célèbre : l’assassin dont le visage est désormais omniprésent dans les médias et va inspirer bon nombre de cinéastes dont Wes Craven ou Lucio Fulci qui vont faire de lui le symbole d’une jeunesse issue du Flower Power qui refuse le Rêve Américain ; Manson qui devient, de son vivant, un personnage stéréotypique de la paralittérature et du cinéma ; la victime sacrificielle Sharon Tate morte à vingt-six ans, belle et jeune actrice elle-même réduite en objet de désir « gâché » par la sauvagerie de Manson, enfin Roman Polanski, le mari au désespoir qui n’a échappé à la mort que par un heureux hasard.

Le discours de Manson, comme le relève Orridge, est délirant, pathologique, mais n’en est pas moins construit. Les meurtres se veulent symboliquement signifiants. Ils sont l’œuvre du diable – « I’m the devil, and I’m here to do the devil’s business », explique Charles Denton Watson, membre de la Manson Family, comme justification ultime de ses crimes.

Les médias se repaissent de l’affaire, une fois de plus, tandis qu’une panique s’empare d’Hollywood. Pour Orridge, ces événements sont d’autant plus significatifs d’un état de notre société que Polanski sera lui-même accusé du viol d’une adolescente de treize ans, Samantha Gailey, en 1977, avant que l’actualité la plus récente ne le rattrape. Une nouvelle chasse une autre, la victime d’un jour devient bourreau aux yeux des médias. Manson et Polanski sont les deux faces d’une même pièce et les protagonistes de ces affaires sont transformés en simples stéréotypes.

En 1984, Orridge et son groupe Psychic TV sortent le titre « Roman P », et vont au bout de leur démarche de tourner en ridicule une société qui se nourrit de ce qu’elle prétend le plus abhorrer. Le titre, qui met en parallèle, dans le plus parfait mauvais goût, l’assassinat de Sharon Tate et le viol de Samantha Gailey, sera vendu à la marque Volkswagen en 1995. Le constructeur s’en servira dans un spot pour une voiture familiale où les enfants s’amusent devant la caméra (« it’s about living, not just being alive, it’s about having kids » annonce la marque [22]).

III - De l’art de convenablement s’aliéner son public / expériences sonores

Orridge compte, non seulement ne pas répondre aux attentes de son public, mais se moquer de ses habitudes, qu’il baptise du nom de « programmation ».

Le premier album de Throbbing Gristle s’appelle The Second Annual Report (1977), le second d’une très longue liste, D.o.A: The Third and Final Report of Throbbing Gristle (1978).

Moins anecdotique, à une époque où les auditeurs peuvent écouter les disques avant de les acheter, Orridge décide de placer le morceau I.B.M., un titre particulièrement discordant, en tête de l’album dans le but, sans doute paradoxal, de dérouter son public et les acheteurs potentiels.

Comme s’il essayait de vendre le moins possibles de disques. Orridge se méfie de la construction de la célébrité telle qu’il la voit à l’œuvre autour de chanteurs alors populaires, comme David Bowie qu’il exècre entre autres pour se réclamer de l’héritage burroughsien ; Orridge a peur de se faire accepter par l’intelligentsia, du moins l’affecte-t-il – le livre référence de Cosey Fanni Tutti Art Sex Music, paru en 2017 offre un portrait tout en ambivalences de son ancien compagnon, lequel oscille entre moments de génie et de cynisme assumé, entre intransigeance et malhonnêteté intellectuelle.

Throbbing Gristle ne passe pas sur les ondes, à l’exception notable de l’émission de John Peel, DJ anglais et animateur sur BBC Radio 1 décédé en 2004. John Peel est l’un des premiers à promouvoir le punk anglais et américain en Angleterre. Peel était connu pour passer des disques expérimentaux et peu commerciaux sur les ondes, comme ceux de Captain Beefheart ou de The Fall. Sa diffusion du morceau « United » de Throbbing Gristle joue un rôle déterminant dans la popularité (toute relative) du groupe.

L’album D.o.A. contient bien une version du seul et unique « tube » de TG – ramenée à seize secondes, comme un pied de nez à tous ceux qui voudraient voir le groupe satisfaire son public.

La construction de la célébrité et de la réception de l’œuvre par le public passe, pour Orridge, par un travail intense d’expérimentation.

Orridge décide dès lors d’agresser l’auditeur par des sons stridents, il compte écrire, et jouer, une « anti-musique », une « musique métabolique » [23] dont le but est de déranger les sens – ou de rendre malade.

Au sein de Throbbing Gristle, la répétition de phrases musicales déterminées a pour objectif de provoquer l’ennui, ou pire, le malaise chez l’auditeur. Cette approche peut sembler pour le moins surprenante de la part d’un musicien dont les revenus proviennent d’individus qui achètent ses disques, viennent à ses concerts, et qui, du moins peut-on raisonnablement l’envisager, prennent « plaisir » à venir l’entendre. Ici Orridge bouscule les frontières, et fait figure d’exception sur la scène musicale contemporaine. Prenant comme base le texte programmatique The Electronic Revolution de William Burroughs (1970), qui atteste du vif intérêt que l’écrivain portait aux expérimentations sonores, Orridge poursuit un travail que Burroughs n’avait pu faire faute de matériel, mais aussi de fonds suffisants. Il met en pratique ce qui restait théorique chez Burroughs : il fait du son sous toutes ses formes – larsens, ultra-sons, infrasons – une arme dont le but est d’agresser son public, de violenter son corps, ses oreilles et son cerveau, et de lui faire prendre conscience de l’état d’adynamie dans lequel il s’est lui-même enfermé. « TG se servait également de l’éclairage comme d’un barrage rétinien : le public recevait dans les yeux la lumière aveuglante de lampes halogènes extrêmement puissantes ou les convulsions des stroboscopes » [24].

Ces provocations tendent à masquer un autre aspect du travail d’Orridge, un travail qui, cette fois-ci, reste dans l’ombre. En effet, le chanteur, fidèle à la philosophie de la culture industrielle met en avant, du moins en surface, le refus de toute idée de copyright ou de droit d’auteur.

L’opportunité pour Orridge de s’opposer de façon concrète aux règles du « copyright » se matérialise avec une série d’albums baptisés The Electric Newspaper édités entre 1994 et 1997. Les trois premiers chez « Dossier Records », le dernier, axé sur l’utilisation de la voix, chez « Invisible ».

Ces albums occupent une place à part dans la discographie d’Orridge. Ils ne donnent pas à entendre de chansons à proprement parler, ni même de morceaux complets. Chaque volume rassemble une série de bruits, de sons ou de mélodies, à la manière d’unités sonores plus ou moins longues, et ce, sans aucune espèce de transition, d’ordre ou de classement. Ces compositions ne portent pas de titre qui permettrait de les différencier, et sont simplement numérotées.

Comme on peut s’y attendre, ces albums forcent l’auditeur à modifier sa façon d’écouter. Il lui faut, en effet, décider s’il veut suivre le disque en entier sachant qu’il n’a ni début ni fin, ou n’en sélectionner que quelques sons, sans ordre particulier, parce qu’il aime telle ébauche mélodique, telle atmosphère. Comme dans le cas de l’Erratum musical de Marcel Duchamp, où l’artiste Dada invente une partition sonore pour des notes tirées au hasard, on peut arguer que, en dépit de l’apparent chaos de chaque volume, « l’oreille va chercher ses mélodies, ses subtilités, ses émotions » [25] et que celle-ci, de la même manière que la paire de ciseaux aide à construire un texte inédit, ordonne le chaos et lui donne un sens absolument subjectif... ou encore va apprécier le chaos tel qu’il est, sans rien débrouiller, et apprécier ce que Orridge baptise des « audio-collisions » [26], comme autant d’heureuses coïncidences sonores.

Le troisième choix d’écoute nous semble plus digne d’intérêt, et certainement plus novateur. Orridge a en tête de mettre ces télescopages à la disposition du public en les laissant entièrement libres de droit. Chacun peut, en conséquence, les utiliser afin de créer ses propres morceaux, et ce, sans encourir de poursuites judiciaires. Le livret d’Electric Newspaper Issue One se termine sur les mots « It’s yours, because it’s free! », en insistant, une fois encore, sur le caractère central d’un rejet du « copyright » assimilé à un obstacle à la création. Sans jamais occulter la complexité de la question, Daphne Keller souligne ainsi l’ambivalence du « copyright » dans son article « The Musician as Thief » [27] et cite le cas d’artistes comme le musicien canadien John Oswald, ou les membres du collectif Negativland empêchés de travailler avec le matériau sonore qu’ils avaient choisi, pour des raisons purement légales.

Le but avoué de Orridge est de « rendre accessible au plus grand nombre » une gamme de sons ou des « catalogues d’archives sonores collectées au fil des années mises à la disposition de quiconque voudrait s’en servir à ses propres fins de composition, et cela, comme le spécifie l’éditorial de P-Orridge qui tient lieu de justification à cette entreprise, tout à fait gratuitement, Psychic TV n’ayant cessé soi-même depuis sa création de piocher dans des matériaux sonores existants, sans que personne d’ailleurs n’ait jamais réclamé de droits d’auteurs » [28]. Ce faisant, Orridge se positionne contre les grandes maisons de disques dont le lobbying est aujourd’hui très actif ; il se positionne en outre contre la loi qui a tendance à assimiler l’échantillonnage musical au vol et à un acte contraire à la « morale » comme en témoigne de façon caractéristique le juge Kevin Duffy lors du premier procès touchant à l’échantillonnage musical aux États-Unis [29].

Le public de Orridge n’est plus seulement invité à modifier sa façon d’écouter le disque, mais à prendre pleinement sa place dans le processus artistique. Les Electric Newspaper sont bien plus qu’une simple succession d’échantillons sonores. Orridge insiste d’ailleurs nettement sur ce point (« This is NOT a formularised "Sampling CD" »). En proposant à l’auditeur de ne plus se contenter de l’attitude passive que l’industrie du disque fait passer pour la seule raisonnable, c’est une véritable communauté que le chanteur aide à créer. Une communauté que rassemble les sons enregistrés sur les quatre volumes des Electric Newspaper, et place Orridge dans le rôle d’éducateur et de pédagogue. Pour preuve, le livret qui accompagne chaque volume et invite l’auditeur à tenter ses propres expériences, à considérer chaque piste du disque individuellement comme un matériau brut qui peut être utilisé, réapproprié et détourné à loisir. Qu’importe le résultat à vrai dire : c’est le processus créatif sur lequel Orridge insiste, et la volonté d’aider son public à ne plus se contenter de la musique qu’on lui donne à entendre tous les jours.

Souvenons-nous du mot d’ordre de William Burroughs qui, dès 1960, écrivait à propos de la technique du cut-up « N’y pensez pas. Ne faites pas de théorie. Essayez » (« Don’t think about it. Don’t theorize. Try it » [30]). La démarche de Orridge est parallèle. Le mot, la phrase coupée puis manipulée est remplacée par la phrase musicale et les sons. De la même manière que Burroughs incitait ses contemporains à écrire, Orridge incite son public à composer et à faire de la musique. En d’autres termes à s’exprimer sans se soucier de questions légales ou judiciaires, du moins en théorie car le catalogue mis à la disposition de l’auditeur ne pioche pas uniquement dans ses propres compositions mais dans celles d’artistes comme Suicide, Cabaret Voltaire, Ravi Shankar et les Masters Musicians of Jajouka. D’un point de vue strictement légal ces artistes, dont les noms n’apparaissent pas sur les pochettes, ont toute liberté pour attaquer en justice ceux qui voudraient se réapproprier leurs morceaux, et ce quelles que soient les déclarations péremptoires de Orridge. Il s’agit là incontestablement d’une nouvelle ambiguïté dans le discours de Orridge qui « vole » des morceaux à d’autres artistes en les rendant quasi méconnaissables.

IV - « Thee Temple ov Psychic Youth »

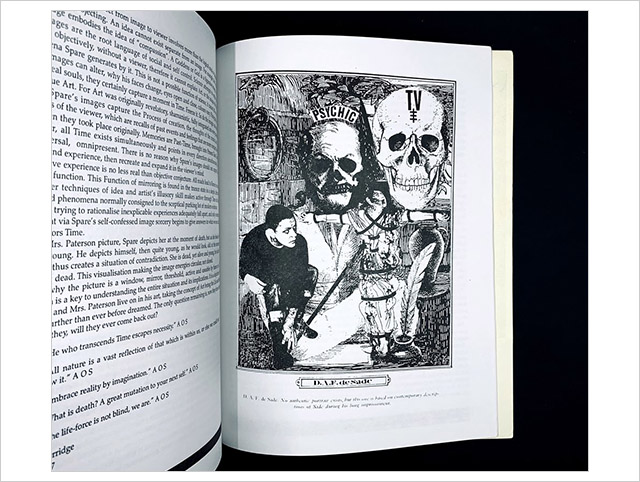

Orridge fonde l’ordre occulte « Thee Temple ov Psychic Youth » ou « T.O.P.Y. » en 1981. Le chanteur ne se présente pas lui-même comme l’animateur officiel de T.O.P.Y., mais la presse anglaise qui le qualifie volontiers de « dirigeant du Temple sectaire » ou de « cupide gourou de caniveau » [31] entretient l’ambiguïté. Orridge se réapproprie alors tout ce qu’il a appris à mépriser : le statut de rock-star devenue icône suivie de ses thuriféraires. Il ne devient pas icône lui-même, mais pire : il se fait guide spirituel, achevant sa réputation de personnage tristement célèbre, ou « infamous », prenant à plaisir à devenir tout ce que la presse a voulu faire de lui par mauvaise foi ou paresse intellectuelle. L’idée « warholienne » de faire de la « célébrité », du « battage » et de la « controverse » est poussée à son paroxysme par le musicien qui ne se contente plus d’un public mais de disciples [32].

T.O.P.Y. se définit comme pratiquant la « magie du chaos ». Symboles, prières, rituels, temples baptisés « stations » répartis autour du monde. Nous sommes dans le domaine de l’occultisme et de la pseudo-religion. T.O.P.Y. « reprend la démarche relativiste de Crowley en lui adjoignant celle de Burroughs » [33], comme le souligne Stéphane François, historien des idées et politologue. L’objectif d’Orridge est de créer un culte, un « groupe magique publique (…) conçu comme partie intégrante de son travail » [34]. Les entretiens que le musicien accorde à ce sujet sont difficiles à traiter de manière sérieuse, tant il semble fabriquer ses anecdotes personnelles et puiser dans son imagination pour apporter du crédit aux puissances de l’esprit et de l’occulte.

Les textes programmatiques rassemblés dans le recueil Esoterrorist servent de base à la doctrine officielle de T.O.P.Y. avec d’autres textes comme Thee Grey Book ou Thee Black Book qui font également office de bréviaire. Ainsi, l’univers duel typiquement burroughsien, où s’affrontent les forces de Contrôle et les forces de Résistance, se retrouve intégré dans un dogme, une anti-religion libertaire. Les membres de T.O.P.Y. obéissent à une doctrine officielle inspirée par les écrits de William Burroughs, une doctrine qui, bien que très étrange, ne les pousse pas à commettre de crimes ou de délits. Bien au contraire, une fois passés les bizarreries, les rituels, les références de mauvais goût auxquelles Orridge nous a habitué, T.O.P.Y. promeut l’émancipation intellectuelle, le refus de tout cadre moral imposé par la société – en particulier dans le domaine du corps et de la sexualité, la tolérance mutuelle et le refus de toute hiérarchie sachant qu’Orridge s’amuse à jouer au gourou sans véritablement en assumer les fonctions. En somme, T.O.P.Y. est un groupe libertaire traditionnel qui renvoie à la pluralité des mouvements anarchistes comme le féminisme libertaire ou l’anarchisme vert.

Nous savons aujourd’hui avec certitude que les accusations de satanisme et de pédophilie portées par Scotland Yard contre T.O.P.Y. en 1992, et contre Orridge en particulier ont pour origine des enquêtes bâclées, et malveillantes afin de mieux les démonter [35].

En dépit du peu de fiabilité des témoins et de l’absence de preuves, la police perquisitionnera les locaux de T.O.P.Y. à Brighton, saisissant au passage des documents signés par William Burroughs qui n’ont, à ce jour, pas été restitués. Orridge trouve alors plus opportun de s’exiler à San Francisco, la police menaçant en effet de lui retirer la garde de ses enfants Caresse et Genesse. Aucune charge n’a finalement été retenue contre lui.

Christophe Becker

Laboratoire du CRHIA

(Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique)

Stella Incognita, ANR PIND.

Remerciements :

Luc Robène et Solveig Serre, Noëlle Batt, Jonathan Boutemy, Aurélien Gleize, Nathalie Montoya, Gilles Volle.

Notes de bas de page [3 - 35] :

[3] Eric Duboys, Industrial Music for Industrial People, Rosières en Haye, Camion Blanc, 2007, p. 23

[4] Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, Postpunk, 1978-1984, Paris, Allia, p. 288.

[5] Simon Ford, Wreckers of Civilisation: The Story of Coum Transmissions & Throbbing Gristle, London, Black Dog Publishing, 1999.

[6] Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, Postpunk, op. cit., p. 286.

[7] Ibid, p. 287. Peut-être même faudrait-il parler d’idée « loureedienne », Lou Reed étant l’une des influences indépassables d’Orridge et un modèle de détestation des médias.

[8] Jon Savage, England’s Dreaming, Les Sex Pistols et le Punk, traduit de l’anglais par Denys Ridrimont, Paris, Editions Allia, 2005, p. 290.

[9] Patrick Coscgrove, John Calder, « Obituaries: Sir Nicholas Fairbairn », in Independent, 20 février 1995. Article consultable sur Independent.co.uk.

[10] Duboys mentionne l’existence de deux concerts antérieurs, il est vrai « très brefs » puisque d’une durée « d’une vingtaine de minutes à peine, dans deux galeries d’art, le premier à Winchester le 6 juillet 1976, le second à l’Air Gallery de Londres le 21 août ».

[11] Eric Duboys, Industrial Music for Industrial People, op. cit., p. 40.

[12] Thee Psychick Bible, Rosieres En Haye, Camion Blanc, 2010, p. 437. Le constat est de Jay Kinney.

[13] En l’occurrence la distinction entre « être célèbre » et « être célèbre » pour de mauvaises raisons.

[14] Le terme est employé de façon humoristique par Jim Riswold dans le titre de son article « Enjoying Torture Or How To Listen To Lou Reed’s Metal Machine Music »,

disponible sur Jim Riswold.com.

[15] Dont le groupe How to Destroy Angels (HTDA) doit son nom au titre éponyme de Coil, groupe formé, à l’époque, par John Balance and Peter Christopherson.

[16] « Ce n’est pas simplement que les peintures soient pontifiantes ; comme art elles sont d’une exceptionnelle minceur. Mais c’est cela même qui incite le public à contempler les œuvres nazies avec une sorte de détachement ricaneur, comme une forme de pop art », Susan Sontag, Sous le Signe de Saturne, Paris, Seuil / Fiction & Cie, 1985, pp. 100-101.

[17] Ibid., p. 129.

[18] Ibid., p. 95.

[19] « Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch ».

[20] Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, Postpunk, op. cit. p. 292.

[21] « Gysin was heartened to learn that P-Orridge, whose experimentation extended to the prototypical Industrial band Throbbing Gristle, was influenced by his work, and that of Burroughs. (In turn, when P-Orridge was charged with obscenity after mailing pornographic postcard art in November 1975, Burroughs provided a character reference, writing Highbury Corner Magistrates’ Court : "I consider him a devoted and serious artist in the Dada tradition." The intercession of the author of Naked Lunch and Wild Boys did not aid the defense, with the result that P-Orridge was found guilty and fined.) », John Geiger, Nothing Is True—Everything Is Permitted: The Life of Brion Gysin, New York, The Disinformation Company, 2005, p. 259.

[22] Le spot est disponible à l’adresse :

https://www.youtube.com/watch?v=nWSJEvpi5tY

[23] Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, Postpunk, op. cit., p. 293.

[24] Ibid., p. 294.

[25] Marcel Duchamp, Musical Erratum, LTM Publications, 2007.

[26] Psychic TV, Electric Newspaper Issue 2, Dossier, 1995.

[27] Daphne Keller, « The Musician as Thief: Digital Culture and Copyright Law », in Sound Unbound, Sampling Digital Music and Culture, edited by Paul D. Miller aka DJ Spooky that Subliminal Kid, Cambridge, The MIT Press, 2008, p. 135.

[28] Eric Duboys, Industrial Music for Industrial People, op. cit., p. 265.

[29] « The cultural practice of sampling meshes very poorly with copyright, the body of law which turns creative expression into private property. The first U.S. sampling case held rapper Biz Markie liable for infringing Gilberg O’Sullivan’s copyright in the song "Alone Again (Naturally)." Judge Kevin Duffy began his opinion with scripture - "thou shalt not steal"- and ended it with a referral for criminal prosecution. The law has changed very little in intervening years, despite the burgeoning of sample-based music. As a result, much of today’s most innovative cultural production takes place in the shadow of the law », Daphne Keller, « The Musician as Thief: Digital Culture and Copyright Law », in Sound Unbound, Sampling Digital Music and Culture, op. cit., p. 136.

[30] William Burroughs and Allen Ginsberg, The Yage Letters Redux, edited and with an introduction by Oliver Harris, San Francisco, City Lights Books, 2006, p. 70. Lettre de William Burroughs à Allen Ginsberg datée du 21 juin 1960.

[31] « Leader of the Temple cult », « greedy gutter guru ». Voir les coupures de presse reproduites dans The Lives & Art of Genesis P-Orridge, Brooklyn, Soft Skull Shortwave, 2003, p. 40.

[32] Il est à noter qu’en dépit de ses critiques systématiques de David Bowie, Orridge ne cache pas que le chanteur l’a influencé dans son approche d’un fascisme « carnavalesque » ainsi qu’il le confie au magazine Wire : « There’d been an article about David Bowie where he’d come from the station and was driven in a car and done this kind of pastiche of being a German officer in an open-top car, there were all these scandalous bits in the paper about what if one of these people with all of their fans was a Nazi, or had a cult, and we picked up on that and said, yeah, what if? What if something took that and deliberately embraced it to see what would happen? That was the original premise. », Alan Licht, « Genesis Breyer P-Orridge, Unedited Transcript of his Invisible Jukebox tested by Alan Licht in September 2006 », in Wire n°271, septembre 2006. Article consultable sur The Wire.co.uk

[33] Stéphane François, « La Magie du chaos, analyse d’une doctrine occultiste anarchiste », in Religioscope, Etudes et analyses n° 13, août 2007, p. 14. Article consultable sur Religion.info

[34] Thee Psychick Bible, op. cit., p. 439.

[35] Parmi les raisons de l’affaire, « un livre à sensations, écrit par un fondamentaliste chrétien, qui tentait de prouver, en choisissant Psychic TV et plus particulièrement son leader pour cible, que des sacrifices humains avaient encore cours en Angleterre. Ensuite, un documentaire sur une chaîne de télévision nationale (Channel 4), dans lequel était diffusé en guise d’exemple un extrait d’une vidéo de Psychic TV (en fait, la toute première réalisée par TOPY, intitulée First Transmissions). Enfin, un autre documentaire, cette fois sur les sectes satanistes, dans lequel une femme au visage masqué témoignait de ce qu’elle avait vécu dans le sous-sol virtuel de Gen[esis P-Orridge], affirmant qu’elle y avait été violée, que des enfants y étaient présents durant la chose et que sans doute ils avaient ensuite été assassinés. », Eric Duboys, Industrial Music for Industrial People, op. cit., pp. 250-251.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

Bibliographie primaire :

William S. Burroughs, The Job (avec Daniel ODIER), New York, Grove Press, 1970. Contient l’essai « The Electronic Revolution ».

William Burroughs and Allen Ginsberg, The Yage Letters Redux, edited and with an introduction by Oliver Harris, San Francisco, City Lights Books, 2006.

Drew Daniel, Twenty Jazz Funk Greats, New York, Bloomsbury Academic, 331/3, 2008.

Eric Duboys, Industrial Music for Industrial People, Rosières en Haye, Camion Blanc, 2007.

Simon Ford, Wreckers of Civilisation: The Story of Coum Transmissions & Throbbing Gristle, London, Black Dog Publishing, 1999.

John Geiger, Nothing Is True—Everything Is Permitted: The Life of Brion Gysin, New York, The Disinformation Company, 2005.

Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again, Postpunk, 1978-1984, Paris, Allia, 2007.

Susan Sontag, Sous le Signe de Saturne, Paris, Seuil / Fiction & Cie, 1985.

Jon Savage, England’s Dreaming, Les Sex Pistols et le punk, traduit de l’anglais par Denys Ridrimont, Paris, Editions Allia, 2005.

Cosey Fanni Tutti, Art Sex Music, Londres, Faber & Faber, 2017.

Ouvrages collectifs :

Book of lies: the Disinformation guide to magick and the occult: (being an alchemical formula to rip a hole in the fabric of reality) / edited by Richard Metzger, preface by Grant Morrison, New York, NY, Disinformation Co. (2003).

The Lives & Art of Genesis P-Orridge, Brooklyn, Soft Skull Shortwave (2003).

Thee Psychick Bible / Thee Apocryphal Scriptures ov Genesis P-Orridge & thee Third Mind ov Psychic TV (Compiled & Edited by J. A. Rapoza), San Francisco, Alecto Entreprises, (1994).

Thee Psychick Bible, Rosieres En Haye, Camion Blanc (2010).

RE/Search #4/5: William S. Burroughs/Brion Gysin/Throbbing Gristle, San Francisco, RE/Search Publications (1982).

Sound Unbound, Sampling Digital Music and Culture, edited by Paul D. Miller aka DJ Spooky that Subliminal Kid, Cambridge, The MIT Press (2008).

Travaux universitaires :

Noëlle Batt, L’Écriture de William Burroughs, thèse de Doctorat de Troisième Cycle sous la direction de M. Pierre Dommergues, université de Paris VIII-Vincennes (1975).

Christophe Becker, L’Influence de William S. Burroughs dans l’œuvre de William Gibson et Genesis P-Orridge. Thèse de Doctorat en Langues, Littératures et Civilisations des pays anglophones, sous la direction de Noëlle Batt, Paris : université Paris VIII (2010).

Thèse disponible sur Stella Incognita.

Vincent Rouzé. Les musiques diffusées dans les lieux publics : analyse et enjeux de pratiques communicationnelles quotidiennes. domain_other. Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis (2004).

Discographie :

Genesis P-Orridge au sein de Throbbing Gristle :

The Second Annual Report, Industrial Records (1977).

D.O.A. The Third and Final Report, Industrial Records (1978).

20 Jazz Funk Greats, Industrial Records (1979).

Heathen Earth, Industrial Records (1980).

Mission of Dead Souls, Fetish Records (1981).

Funeral in Berlin, Zensor Records (1981).

In the Shadow of the Sun, Illuminated Records (1984).

Genesis P-Orridge au sein de Psychic TV et / ou Splinter Test :

Force the Hand of Chance, Wea Records Ltd. (1982).

Origin of the Species Volume I : A Supply of Two Tablets of Acid, 1987-1992, Invisible Records (1998).

A Hollow Cost, Visionary (1994).

Godstar Director’s Cut, 1985-1986, Cleopatra (1994).

Electric Newspaper Issue 1, Dossier (1995).

Electric Newspaper Issue 2, Dossier (1995).

Electric Newspaper Issue 3, Dossier (1995).

Electric Newspaper: Issue Four, Invisible Records (1997) (sous le nom de Splinter Test).

Autres :

William S. Burroughs, Nothing Here Now But The Recordings (1959-1980), Industrial Records (1981).

Marcel Duchamp, Musical Erratum, LTM Publications (2007).

Gysin/Burroughs/P-Orridge | Interviews & Readings, Cold Spring Tape (1989).

Lou Reed, Metal Machine Music, RCA Records (1975).

Documents Internet :

Christophe Becker, « The Electronic Revolution Will not Be Televised ou le "son Burroughs" » ainsi que « Cyberkampf : Entretien avec Klaus Maeck » parus dans la revue en ligne La Spirale, le 30/07/19. Articles consultables sur La Spirale.

Patrick Cosgrove, John Calder, « Obituaries: Sir Nicholas Fairbairn », in Independent, 20 février 1995. Article consultable sur Independent.co.uk.

Stéphane François, « La Magie du Chaos, Analyse d’une Doctrine Occultiste Anarchiste », in Religioscope, Etudes et analyses n° 13, août 2007, p. 14. Article consultable sur Religion.info.

Dani Garavelli, « Call for inquiry into Scots historical sex abuse », in The Scotsman, 17 août 2014. Article consultable à l’adresse : Scotsman.com.

Alan Licht, « Genesis Breyer P-Orridge, Unedited Transcript of his Invisible Jukebox tested by Alan Licht in September 2006 », in Wire n°271, septembre 2006. Article consultable sur The Wire.co.uk.

Jim Riswold, « Enjoying Torture Or How To Listen To Lou Reed’s Metal Machine Music », disponible sur Jim Risworld.com.

Commentaires

Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.