Comment est née l’idée de cet ouvrage à quatre mains ? Il serait le fruit d’une rencontre entre vos deux univers, datée de 2008. Pourriez-vous revenir sur sa gestation et les quatorze années qui furent nécessaires à cet accouchement ?

L.H. : Notre rencontre, au départ, est une collision artistique. En 2008, je connaissais les frémissements d’un début de notoriété avec un blog qui avait fait grand bruit, un premier roman fraîchement paru et une biographie de Noir Désir qui fit son petit effet médiatique. Je m’appelais Andy Vérol à l’époque et ce nom s’est mis à circuler un peu partout sur le web. J’ai pourtant croisé le chemin d’une artiste suisse qui publie ses collages de façon très confidentielle sur les réseaux sociaux qui émergeaient spectaculairement en Europe. Ses œuvres m’ont immédiatement saisi. J’étais littéralement captivé par ses créations sombres, déchirantes, hardcore. Il faut savoir qu’à ce moment-là et durant plusieurs mois, je ne savais pas que Dysto était une femme. Ça a un sens de le dire pour la suite de ce qui s’est passé. Donc en 2008, j’étais quotidiennement aspiré par ses publications, j’y retournais plusieurs fois dans la journée, et ce pendant des mois. Et cette attraction était mutuelle. Dysto le démentira peut-être, mais j’en doute. Quoiqu’il en soit, j’ai découvert que Dysto était une femme. De fil en aiguille, la nature de nos échanges a évolué, ah ah ah ! ça a tout de même pris une année entière de mémoire. Cela n’a pas changé le rapport que j’avais à son œuvre : centrale, primordiale et vitale pour moi. Un premier projet a vu le jour. Il s’agissait d’un blog (YAAV, association de nos initiales) sur lequel nous publiions ses créations sur lesquelles j’écrivais des textes plus ou moins spontanés. Nos situations personnelles ne nous permettaient pas de diffuser plus amplement ce projet. Et un premier mort-né !

Au fil des années, de notre rapprochement, d’une vie longtemps à distance puis sous le même toit, nous avons ponctuellement collaboré. Dysto a réalisé de nombreuses couvertures de mes livres et certains de ses collages figurent également dans les pages de

DATACENTER, un petit roman bien énervé paru en 2017.

Malgré tout, ça n’a pas du tout altéré notre manière de créer. Chacun bosse de son côté. Elle en parlera beaucoup mieux que moi mais Dysto ne subit aucune influence de ma part et vice-versa. Nous travaillons nos créations chacun de notre côté. Et parfois, il y a rencontre comme pour ce projet. Nous avions envie de sortir un livre à quatre mains depuis longtemps. Ça ne s’est pas vraiment présenté. Nous n’étions pas prêts sans doute. Mais ces trois ou quatre dernières années, entre la situation dans le monde et notre vie ensemble, une forme de chaos latent s’est installée, fracassant beaucoup de choses autant intimes qu’artistiques. Notre pudeur est impudique. Notre impudeur est d’une pudeur extrême. J’ai proposé d’écrire sur les collages de Dysto en 2021. J’étais me concernant au bord d’un gouffre psychique profond. La difficulté à communiquer, à supporter l’assignation à résidence générale du gouvernement et de ses conseils de défense scientifiques, à trouver un semblant de souffle pesaient énormément. Autant dehors que dedans, tout se fracassait et je détectais le même sentiment à travers les œuvres de Dysto. Elle m’a envoyé des collages choisis par ses soins. Seule contrainte pour moi, écrire sur chacune d’entre elles sans exception…

Dysto : Ai-je vraiment besoin de rajouter quelque chose ? Tout a été dit.

Pour ma part je me suis fait littéralement happer par le monde d’Andy Vérol à l'époque. Quel est ce personnage, cinglant, criant ma vérité sans que nous nous connaissions que par le biais d'une machine, c'était juste incroyable, fulgurant. D'instinct je savais qu'il y aurait un bébé hybride à venir, fait de mots et d'images.

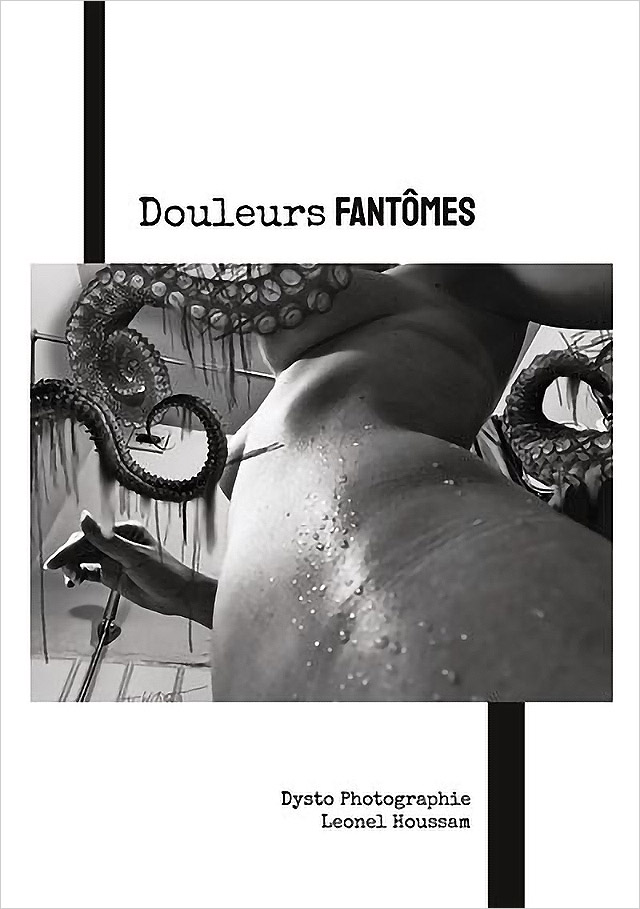

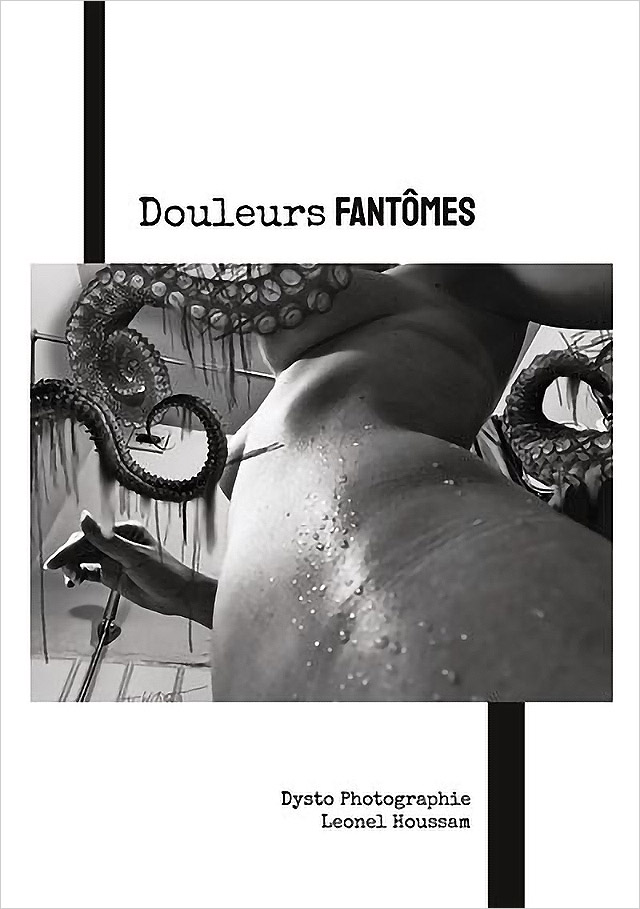

Pour rester sobre, on dira que l’atmosphère de Douleurs fantômes n’est pas riante. Votre quatrième de couverture évoque la « force centrifuge de douleurs, présentes ou passées, le mitard éternel qu’est le monde, trou noir aussi fascinant qu’horrifiant ». Doit-on y voir un ressenti directement lié à notre époque anxiogène ou une réflexion métaphysique sur la nature même de l’existence ?

Dysto : Les deux, je ne peux pas dissocier cette réalité palpable qui fait partie de la nature même notre existence. Ce ressenti se traduit par des symboles des métaphores visuelles, avec la traduction et la beauté parfaite des mots de Léonel Houssam.

Ce précipice tangible auquel nous participons est d'une beauté absolue, chacun associé au chaos de l'autre, une spirale. (ah ah ah ah)

L.H. : L’époque est anxiogène pour la plupart des personnes vivant en Occident. Ce ressenti général a des impacts lourds sur la psyché de plus en plus d’individus. C’est quelque chose que l’on peut ressentir sans que pour autant ce soit tout à fait exprimé publiquement. Le rétrécissement du champ des possibles pulvérise le schéma mental de beaucoup de gens. Rêve de posséder des biens, d’avoir une descendance, de profiter d’un confort matériel réel ou espéré. Tout ça s’érode année après année pour une civilisation qui s’est crue éternelle avant que le trompe-l’œil ne soit effacé. Ce qui ajoute à cette émotion générale, c’est que l’on a longtemps et de plus en plus caché la poussière sous le tapis : les fous en HP, les vieux en EHPAD, les SDF en centres sociaux, malades divers et variés, déclassés sociaux, etc. Désormais, à l’extérieur comme à l’intérieur, ça déborde ! Ceux qui en ont les moyens parviennent tant bien que mal à se calfeutrer dans des zones urbaines ou rurales dédiées à leur sécurité et la continuation de leur immuabilité en carton-pâte, mais la pression se fait de plus en plus pesante. Je pense que globalement, une dépression collective s’installe, tout du moins en France et d’autres pays d’Europe. Le climat part en couilles, les villes sont d’immenses centres-commerciaux, les logements rétrécissent et coûtent de plus en plus chers, l’énergie - qui fonde notre civilisation post-industrielle - est désormais un accélérateur visible de tous, les conflits, tensions et guerres pointent le bout du nez aux portes de l’Europe…

Ce livre est donc autant lié à l’époque qu’à un questionnement existentiel éternel. Si l’on a la chance de vivre assez longtemps, que l’on a toute sa tête, on s’aperçoit que notre cerveau-datacenter a accumulé des tas de souvenirs, d’expériences. Si on n’a pas oublié que l’on est mortel, on commence peu à peu à se demander ce que l’on va pouvoir faire de tout ce bordel mental et surtout – question éternelle – à quoi tout cela a-t-il servi à l’échelle individuelle ? Les joies, les déceptions, l’amour ou les amours, les ruptures, les montagnes russes professionnelles, les périodes de vache maigre, les proches et moins proches qui disparaissent, les accidents, les maladies, les bons et les mauvais choix, l’assignation sociale… D’un côté nous accumulons et saturons notre mémoire, et de l’autre, telle la peau de chagrin de Balzac, la vie rétrécit, marquée par des pertes et douleurs que l’on peine à mettre en ordre. Les traumatismes d’un passé plus ou moins lointains ne s’effacent pas, ils modèlent notre personnalité, orientent nos choix, dessinent nos désirs, fabriquent nos névroses, notre rapport à la mort, etc.

On imagine sans peine que « ces douleurs que l’on peine à mettre en ordre, ces traumatismes d’un passé plus ou moins lointain » sont à l’origine du titre Douleurs fantômes ? Au-delà des problématiques parfaitement concrètes et indiscutables de notre monde post-moderne, ne trouvez-vous pas qu’il y a aussi de l’auto-complaisance, voire une forme de masochisme morbide, dans la façon dont la société française exhibe et caresse ses plaies, jusqu’à en faire un argument de vente majeur pour l’industrie de la culture et du divertissement ?

Dysto : Pour ma part, je ne pense pas que cela soit français, mais occidental, la psychologie, les psychiatres, le fait de vouloir regarder dans ses tripes pour peut-être entrevoir un dieu, s'en délecter, prendre ses maux comme un livre de chevet, se complaire dedans, telle une sorte de mélasse pour justifier son mal-être est dérangent. Donc oui, cela est un produit, au même titre que le produit « amour » et « bonheur », et d'ailleurs pourquoi ne pas l'utiliser, l'argent n'a pas d'éthique.

Pour la France il y a aussi cette charge religieuse ou catholique qui rôde dans l'inconscient collectif, même si l'Église ne fait plus partie de l'État, le fait de s'autoflageller, se punir pour pouvoir expier ses fautes, exister (etc.), en devient du marketing, une marque de fabrique.

L.H. : Il est clair que chacun conserve des plaies intérieures plus ou moins profondes. Mais pour répondre à la seconde partie de ta question, je ne peux qu’être d’accord. C’est un peu comme si cette science humaine qu’est l’Histoire était lue par des borgnes ou des semi-amnésiques vénaux ou des visionnaires cryogénisés. L’Histoire de France est ce qu’elle est. Tout comme celle de toutes les nations européennes mais pas seulement. La France est en majorité peuplée de citoyens qui ont le sentiment de vivre un déclin. En réalité, c’est un pays qui, à puissance constante, reste le même. Militairement, diplomatiquement, économiquement, etc. Nous vivons bien dans un temps de l’Histoire française qui entretient des mythes peu à peu construits par des élites qui vivent très bien le temps présent. Le général De Gaulle, Napoléon, Jaurès, Pétain, le Front populaire, la Commune, Mai 68, les deux guerres mondiales, nos ancêtres les Francs, la Révolution Française, la colonisation, la décolonisation, la résistance, la collaboration… Tout dépend de quel bord on se sent le plus proche. On ressasse et ressasse sans fin des épisodes de notre Histoire, tout en n’ayant jamais lu des ouvrages d’historiens mais plutôt des articles ou des livres de « penseurs », d’influenceurs, d’éditorialistes, d’hommes politiques, syndicaux, d’« experts » qui sont aussi connaisseurs en Histoire que je suis un professionnel de la botanique. Et c’est encore là que je te rejoins : les journalistes, les artistes, les cercles d’influence, les grosses entreprises et tout un tas d’autres margoulins font leur beurre sur tout ça. Les uns nous expliquent que tout est foutu, que la grandeur de notre pays et de son peuple est submergée par une déferlante ravageuse de flux migratoires ou de mastodontes financiers sans foi ni loi. D’autres insistent sur les crimes perpétrés par les ancêtres et balancent toute tentative d’aller de l’avant contre un mur en béton armé de repentances expiatoires asphyxiantes. Entre ces deux visions mortifères de l’Histoire, il n’y a que peu de place pour autre chose. Soit nous sommes condamnés à disparaître, soit nous sommes préprogrammés pour une dilution sans fin dans la vacuité générale de notre monde dit post-moderne. Comme tu le dis, tout ça sature l’espace de la création au sens large et cadenasse la parole de ceux qui ne veulent pas entrer dans l’un de ces deux camps antagonistes. Les artistes les plus en vue, les plus mainstream (subventionnés ou non) sont clairement les représentants de ces deux visions. Ils condamnent depuis des années la France, non pas à vivre un déclin général, mais un déclin accéléré de la création. Ce cynisme et cette soif de contrôle sur l’industrie de la culture et du divertissement se combine au « non-respect des standards de la communauté » décidés unilatéralement par les empereurs auto-proclamés des réseaux sociaux. Comme je l’écrivais il y a 10 ans déjà dans le webzine Actualitté, des écrivains comme Artaud, Lautréamont, Céline, Genet ou encore Calaferte auraient vu leurs comptes Facebook ou Instagram supprimés en deux temps trois mouvements. Ce que nous appelions le politiquement correct est devenu la feuille de loi pour tous ceux qui souhaitent être un tant soit peu visibles et canonisés par cette industrie.

Comment s’est déroulée votre collaboration ? Dans ce jeu de miroirs, qui des textes ou des images réagissaient et s’inspiraient des autres ?

Dysto : Léonel Houssam s'est inspiré de mes images, j'ai eu la chance et la liberté de choisir ce que voulais.

L'inverse n'aurait pas eu de sens à mes yeux, les textes de Léonel sont des peintures et images. Son écriture est cinématographique, elle a toutes les strates et dimensions, il aurait été inutile d'essayer de la mettre en photo. Je pense que nos deux mondes forment un tout une fois assemblés. Un blob qui avance se divise, fusionne, et est en mouvement, au rythme de chacun.

L.H. : Dystophotographie m’a envoyé un lot de collages. Pour moi ses œuvres se lisent autant qu’elles se regardent. La plus grande difficulté pour moi était de m’imprégner de chaque « toile » et de ne pas trahir ce qu’elle dégageait. Il s’agissait aussi de tirer un fil. Les textes ne sont pas seulement une succession d’illustrations en mots de visuels, ils composent également un récit, celui d’une femme et d’un homme. Il est possible de piocher au hasard mais on peut également lire le tout de la première à la dernière page. Hormis ce process, Dysto et moi avons composé le livre ensemble, je veux dire, qu’on a choisi la couverture, on a déterminé la mise en page. C’est la phase la plus compliquée. Ça peut être sujet de frictions, de malentendus. Au final, nous avons réalisé un livre tel que nous l’avions imaginé.

Dans vos images et vos textes, on sent quelque chose d’une mise à nu, charnelle, sexuelle, intime, au propre et au figuré. Qu’est-ce qui vous a motivés à vous livrer ainsi en pâture à un public forcément voyeur, par la nature même de votre ouvrage ?

L.H. : Comme je le disais plus tôt, nous avons la pudeur impudique et la pudeur très impudique. Les personnes qui nous suivent sur les réseaux, qui lisent mes livres ou se procurent les œuvres de Dysto savent généralement que nous sommes un couple d’artistes. Le livre est autant une fable qu’une exhibition. Il a un contenu aussi fictionnel qu’autobiographique. Cependant, nous mettons au défi les uns et les autres de détecter ce qui relève de la pure création et ce qui tient de notre vie !

Les collages de Dysto sont conçus ainsi. Au premier coup d’œil, nous sommes frappés par un visuel composé de paysages, de corps, de formes, de contrastes forts. Il ne faut pas se suffire de cette première lecture. Ses compositions portent des messages explicites et implicites. Il se dégage même de l’humour noir de certains de ses collages. Encore faut-il se donner la peine de le voir. Finalement nous disons ce que nous voulons bien dire sur nous dans ce livre. C’est le principe de beaucoup de créations. Ceux qui le liront finiront par se détacher de nous et y retrouver une part d’eux-mêmes. C’est tout de même une des caractéristiques de l’art ! Nous aurions pu écrire un bouquin autobiographique au titre racoleur : « Notre Amour Infini » ou ce genre de chose. Ça aurait été bien plus vendeur !

Alors oui, ce livre est très marqué par le charnel, le sexe. Il pose des questions, il ne biaise pas sur le sujet. Dans notre société occidentale moderne, il y a un devoir de performance sexuelle, affirmé ou induit. Comme le disait un ami, il y a la génération YouPorn qui a débarqué et on sent bien qu’il y a une quête, un mimétisme de pratiques sexuelles. La performance remplace, du moins concurrence la spontanéité. Le sexe est comme une start-up : souvent fun vue de l’extérieur, bien glauque et piteux vue de l’intérieur. Douleurs fantômes abordent cette tendance sexuelle contemporaine au-delà de nos deux seuls individus. La femme et l’homme de ce livre peuvent être n’importe qui.

Dysto : Comme le dit Léonel nous montrons ce que nous voulons bien faire « voir », je pense que c'est simplement un jeu de miroir envers le voyeur, un reflet de la nature humaine dans toutes ses strates, chacun y trouve ce qu'il veut bien y chercher, que ce soit dans le texte où les images. Je trouve intime d'afficher des photos de ses enfants, de sa famille, de son assiette de bouffe qui est, de surcroît, sa future déjection, sur les réseaux.

Bien sûr, il y a toujours ceux qui prennent tout au premier degré, c'est un jeu de dupe ou pas..

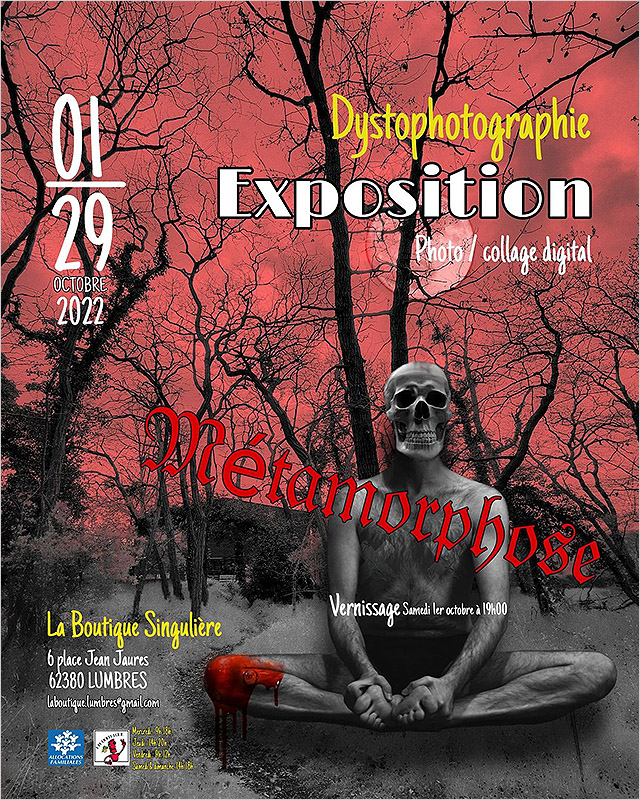

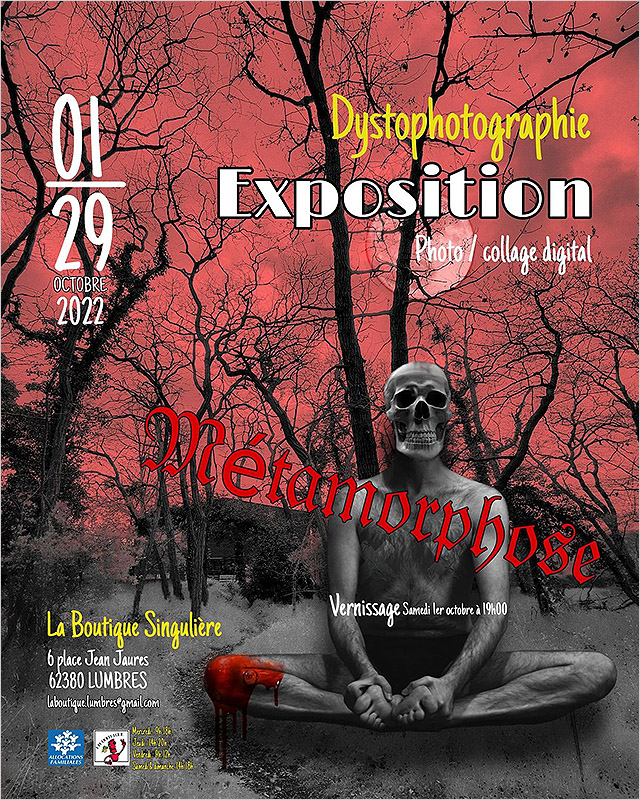

Ce livre accompagne une exposition qui se tiendra au mois d’octobre 2022 à La Boutique Singulière de Lumbres (Pas-de-Calais). Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cet évènement et le lieu qui l'accueille ?

Dysto : Cet événement est le fruit d'une amitié naissante avec l'artiste Insolo Veritas, nous étions en contact sur Facebook depuis plusieurs années, nous nous suivions mutuellement. Insolo a proposé à Léonel de venir faire des lectures et à moi de déposer des collages en expo-ventes, la rencontre allait de soi, chacun avec son univers à part entière mais avec le même ressenti sur le monde qui nous entoure, donc un peu le coup foudre amical si je puis le dire comme ça.

Le fil d’Ariane de l'expo est la métamorphose, les mutations organiques, l'évolution des corps physiques et sociétaux, forcément la mort, la vie et tous les questionnements philosophiques à ce sujet qui sont en chacun des êtres humains.

La boutique est un espace de vie sociale et culturel en milieu rural. Elle est née de la volonté de quelques artistes qui organisent un festival, Pays de Lumbres au singulier. Avec des expositions, des concerts et dépôt vente.

L.H. : Insolo et moi nous tournions autour depuis des années sur les réseaux sociaux. Respect mutuel d’un point de vue humain et d’un point de vue artistique. Cette rencontre a eu un très fort impact pour nous. J’avais bien sûr des lecteurs partout en France et à l’étranger. Mais les événements auxquels je participais ou que j’organisais étaient principalement basés à Paris. Avec la Boutique Singulière, nous avons mis un pied dans une région que j’affectionne de par mes origines (ardennaises même si ça n’est pas tout à fait le Nord), mais aussi par les stigmates sociaux, industriels qui ont marqué la vie et la culture locale.

Insolo s’inscrit tout comme moi dans une approche très « do it yourself ». Nos « origines » punks y sont pour quelque chose. Et malgré le fait qu’Internet a balayé beaucoup de choses, nous cultivons lui comme moi cette approche de démerdards, d’indépendants. C’est un touche-à-tout avec un talent énorme : musique, sculpture, peinture, dessin, écriture. Un artiste complet qui pense que l’Art ne doit et ne peut devenir un « marché » sans que cela implique des ravages sur la liberté absolue de créer. Devenir un artiste n’est pas un projet. On le devient si l’on crée de façon viscérale. Nous avons d’ailleurs coproduit un livre ensemble : « Ablation de mon prépuce mental ». Ses dessins. Mes textes.

L’exposition de Dystophotographie à la Boutique à Lumbres en octobre est un événement important à mes yeux. Pas seulement parce que j’adore ses œuvres mais aussi parce qu’on pourra apprécier des créations qui ne rentrent pas dans des cases prédéfinies. Certains seront choqués, d’autres fascinés. La Boutique offre à ses visiteurs les œuvres d’artistes très variés, talentueux. Le public est hétéroclite, venant des alentours mais aussi de plus loin voire de l’étranger. Si bien qu’on n’est pas dans un lieu classique, du moins qui ne cherche pas une « cible ». Des familles, des mecs destroy, des cadres, des galériens peuvent s’y rendre et y trouver ce que peu de lieux proposent dans l’hexagone.

Au-delà de l’esprit punk et du « do it yourself », j’entends de plus en plus de voix s’élever pour revendiquer une déconnexion totale. Comme un droit à créer à l’écart des « réseaux », dans une semi ou quasi clandestinité. Posture que je comprends, mais qui m’évoque aussi une forme de repli sur soi et à terme de communautarisme renforcé. Où vous situez-vous sur cette cartographie mouvante ?

Dysto : Je ne me situe pas, ce n'est pas l'ossature de mes créations d'appartenir à quelque chose ou de le vouloir, ce que je crée n'est pas forcément accessible à tout le monde, de ce fait mes créations se mettent à l'écart toutes seules, dans aucune case. Je suis ouverte à beaucoup de choses et curieuse de cette planète et de ses vivants, évidemment avec des appétences pour certains sujets. Mais je ne fais partie d'aucun groupe, communauté. Je fais avec ce que j'ai, ce que j'ai reçu, ce qui m'entoure, ce que je vois, tel un canal.

L.H. : Tout comme Dystophotographie, je ne m’inscris dans aucune mouvance, groupe, clan, tribu ou horde. Je suis opposé à l’idée d’être déconnecté et encore moins de m’isoler. Au contraire, je pense que plus on revendique une forme de liberté dans son expression, moins on entre dans tel ou tel moule, et plus il faut être connecté et défendre bec et ongle chaque centimètre de ce que l’on porte. Les « réseaux » ne sont qu’un des médias ou l’un des biais de communication, d’échange. Mais ils ont une puissance inouïe quand on sait simplement ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui s’y passe. J’occulte ici la question de l’exploitation des données, mais il peut avoir une incidence majeure pour ceux qui créent des contenus intellectuels et/ou artistiques. Le risque d’un pillage de la singularité au profit d’intérêts particuliers ou collectifs peut rebuter certains. Vaste question. Il y a malgré tout des initiatives prises afin de créer des outils, des applis, des procédés, souvent décentralisés pour garantir une certaine transparence quant aux contenus mis en ligne.

Il y a un espace pour des personnes comme Dystophotographie et moi. Et tant d’autres. C’est par ce biais, me concernant, que les portes se sont ouvertes. Dans le tumulte des agressions trollesques, des embardées psychotiques de certains et des bannissements sans appel des « intolérants à l’intolérance », j’ai pu faire des rencontres essentielles et élargir mon champ de vision. Des éditeurs, des journalistes parfois, des artistes mais aussi des dizaines de personnes avec qui j’ai pu échanger et pour un certain nombre, que j’ai pu rencontrer dans « la vraie vie ». Les « réseaux » sont comme un immense café du commerce, ou simplement le troquet du coin. Avant qu’Internet ne déboule, je passais ma vie à écrire, débattre, rire, brailler, lire dans des bars. Dans ces derniers, il y avait les vieux poivrots accoudés, un peu « gilets jaunes » avant l’heure, pas mal « complotistes » et souvent très drôles. Il y avait les étudiants, les plus insipides comme les plus intéressants, les employés de telle entreprise ou de telle collectivité locale, les petits retraités chuchotant devant une verveine ou les pseudo-beaux gosses qui épataient la cliente en tortillant des fesses devant un flipper. Ça ressemblait à Internet avec l’odeur de café, de bière et de tabac en plus. Je suis donc partisan d’une connexion au monde 1.0 et aux mondes 2.0, 3.0, etc. C’est la diversité des rencontres, des confrontations qui font le sel de la création. On peut être misanthrope avec un cercle d’amis immenses comme on peut être un grand humaniste totalement solitaire. Le communautarisme est une tendance de fond. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une nouveauté, mais d’un revival après des décennies de décloisement. On a souvent tendance à se mélanger surtout par affinités intellectuelles, sociales, culturelles, morales, économiques et/ou politiques. À l’inverse, je vais autant vers ce que je connais le mieux (et qui me rassure), que vers ce que je ne comprends pas.

Outre ce livre et cet évènement à La Boutique Singulère, on imagine bien que vous avez déjà d’autres projets en cours ? Pouvez-vous nous en donner un avant-goût ?

Dysto : Un livre solo, et d'autres collaborations peut-être, j’en suis à la phase de rassemblement, de mes collages, de phrases, de pensées, en réflexion, je n'ai pas encore d'idées précises, j'explore. Comme je navigue dans plusieurs mondes, le temps me file entre les doigts, mon cerveau est un meuble à tiroir, j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir me consacrer entièrement à cette autre dimension.

L.H. : Je foisonne de projets depuis mon adolescence. Pour l’heure, je suis focus sur l’édition d’un roman un peu barré qui s’appelle In love with Alice Sapritch que je pense auto-produire, faute de courage de la part des éditeurs à qui je l’ai soumis. Ils sont très souvent emballés par mon style et ce que je raconte mais je ne « correspondrais pas à ce qu’attendent nos lecteurs ». Ben voyons. D’autre part, je bosse sur un autre livre avec un type qui vit dans la rue depuis dix ans. Fruit d’une amitié naissante et du souhait de mettre en avant sa vie extraordinaire. J’ai aussi mon cycle « 2033 : avant extinction », un corpus littéraire comprenant des nouvelles, des romans. A ce jour, seule Notre République est parue. D’autres suivront. Ce sont tous des textes situés dans un avenir proche comme l’indique le titre de ce cycle. J’ai aussi comme perspective d’écrire d’autres collaborations avec, entre autres, l’artiste Pascal Dandois, mais aussi avec un artiste franco-ukrainien qui a un talent fou quand il s’agit de peindre et de dessiner. Enfin, mais là, c’est encore un peu flou, mes photos publiées en ligne ont fortement marquées certaines personnes. Peut-être un livre un jour ? Tout ça n’est qu’un résumé des nombreux projets à venir.

Question de conclusion désormais rituelle sur La Spirale. Comment voyez-vous l’avenir à court et moyen terme ? À la fois d’un point de vue strictement personnel, mais aussi de manière beaucoup plus générale ? Et si c’est le cas, quels sont pour vous les motifs d’espoir ? Les éventuelles ruptures positives qui vont nous élever hors de la dépression généralisée et du climat anxiogène ambiant ?

Dysto : Personnellement je n'arrive pas à voir l'avenir, c'est-à-dire que je ne me projette pas, j'ai la sensation de « stop-and-go permanent » accentué par « l'effet » Covid peut-être, mais antérieurement je ne me suis jamais vraiment projetée, je n'ai jamais eu de rêves ou ce genre de conneries, je suis trop lucide. Nous venons au monde pour y mourir, cependant il y a cette petite période où il faut faire cette transition entre le néant de la naissance et le néant de la mort, l'art (toute proportion gardée) et Dieu me permet de palper un peu cette dimension d'espérance, cette sensation d'éternité que l'humain a au fond de lui.

Est-ce vraiment un climat anxiogène ? Nous avons l'eau courante, l'électricité, des magasins, des loisirs… (rire) Il est vrai que cette surconsommation rend dépressif, plus rien n'a vraiment de sens, nous avons tout. Je ne veux pas défoncer des portes grandes ouvertes mais l'espoir naît du désespoir absolu, de la douleur, du sang, tu sais la petite lumière au fin fond du tunnel, tant que nos pays seront de gros riches assis sur leur or, les individus seront maintenus à consommer tels des aveugles fous dans un labyrinthe sans sortie. Les rencontres physiques entre humains aide à se sortir de cette litanie, les rendez-vous avec la nature, la forêt, le ciel, les champs et tout l'orchestre de l'univers, l'infiniment petit, l'infiniment grand font relativiser cette mascarade, déconnexion totale et reconnexion avec l'odeur du crottin de cheval. (rire)

La technologie doit être un outil, un support et non un maître, un doudou ou un biberon. L'être humain est un génie qui construit sa propre mort.

L.H. : Tout comme pour Dystophotographie, j’ai beaucoup de mal à me projeter dans l’avenir d’un point de vue personnel. Hormis tous les projets de livres à venir, je pense que c’est en fonction de l’avenir que l’avenir se construit. Plus globalement, j’ai une vision assez pessimiste (ou réaliste). L’effondrement de notre civilisation est en cours et produira des ravages sans précédent. À la hauteur de l’ascension qui nous a permis d’atteindre un tel niveau de performance scientifique, technologique, sociales à certains égards, etc. Nous nous rejoignons beaucoup sur ce point, c’est pourquoi je ne redirai pas ce qu’elle a si bien dit. Il y a quand même des éléments positifs qui se profilent. Le dérèglement climatique, l’extinction de masse des espèces, les avertissements répétés et de plus en plus nombreux des scientifiques sur les conséquences d’une trajectoire aussi suicidaire commencent à infuser dans tous les milieux. Je sens qu’il y a une forme de peur qui s’empare de plus en plus de personnes : du bas de l’échelle au plus haut de celle-ci. On sait que la peur n’est pas un sentiment forcément négatif. Elle survient souvent après des périodes de déni, de colère et de tentatives de renégocier le réel selon ses avantages à la suite d’un traumatisme plus ou moins majeur (voir les travaux et la courbe d’Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre et psychologue suisse à ce propos).

Toutes ces périodes étant révolues pour beaucoup, cette peur qui s’installe oblige à deux réactions opposées possibles : se laisser mourir ou rebondir. En acceptant la situation intenable de notre civilisation ultra-consumériste et matérialiste, et malgré d’immenses chaos à venir, certains useront de leur génie, de leur force et de leurs convictions pour sortir du traquenard. Je ne connais pas la nature de ce qui ressortira de ce sursaut possible (peut-être trop tardif, mais j’espère que l’avenir me donnera tort). Il y a des choses qui se dessinent : certains prônent un retour à la nature avec pas mal de recettes survivalistes, d’autres au contraire imaginent une Humanité qui s’arrachera de sa nature propre pour créer une autre espèce (un hybride humain) ou une humanité exilée sur d’autres planètes. D’autres se laissent sublimer par une forme de spiritualité, d’autres imaginent d’autres voies. Nous sommes à l’ère de la peur et du bouleversement majeur, car entièrement mondialisé. Les empires qui se sont effondrés par le passé n’ont pas emporté le reste de l’Humanité vivant à l’autre bout de la Terre. Aujourd’hui ça n’est plus possible. Je conclurai en disant que nous pouvons aussi imaginer une Apocalypse heureuse, un peu comme on offre un peu de réconfort et de joie à une personne qui fera usage du suicide assisté au bon moment (encore un concept suisse, rire). À l’inverse, nous pouvons imaginer une renaissance difficile ou heureuse, comme ces personnes victimes d’accident ou de maladie qui les invalide totalement et pour lesquels il faut imaginer la vie autrement, accompagnés et soutenus pour ceux qui ont le cœur pour aider à cette reconstruction.

À titre personnel, l’écriture de ce nouveau livre avec Polo, ce garçon vivant dans la rue depuis dix ans, la confrontation au dénuement le plus total, une forme de souffrance sacerdotale monumentale et malgré tout une envie de vivre chevillée au corps me laisse entrevoir des issues que je n’ai pas imaginées jusqu’ici. Reparlons-en en 2033 ?

Léonel Houssam et Dystophotographie © Dom Garcia