JÉRÔME SCHMIDT « LA THÉORIE DES JEUX »

Enregistrement :

Mise en ligne :

Coincé à Paris par l’épidémie de coronavirus, Jérôme Schmidt a eu le temps de répondre aux questions de La Spirale en attendant un prochain vol à destination de l’Extrême-Orient. L’occasion d’évoquer quelques vieilles connaissances communes, à l’instar de Norman Spinrad et du regretté Maurice G. Dantec, mais aussi de revenir sur ses nombreux faits d’armes.

Ou comment un enfant de la bonne société nancéienne se trouve à arpenter les scènes expérimentales mondiales en compagnie de Richard Pinhas, publier Alan Moore, le barde psychédélique de Northampton, et explorer les bas-fonds de Las Vegas, épatante capitale du vice sous le contrôle des financiers mormons et des descendants du crime organisé nord-américain.

Propos recueillis par Laurent Courau.

Photographies de Jérôme Schmidt et de Yann Stofer.

J’ai eu la chance d’avoir une connexion internet très tôt, depuis le bureau de mes parents médecins, à partir de fin 1992, alors que j’avais à peine quinze ans. A l’époque, l’Internet français était surtout francophone (Québec), et se résumait à une dizaine de milliers de connectés tout au plus. Avoir un email, même compliqué et fait d’une succession de chiffres, était une sorte de sésame indirect, qui rendait les communications avec le monde entier très faciles. J’ai vite créé avec un ami rencontré sur des chats 3D (Jérémy Huylebroeck, vers 1994), quelques pages web : il codait ; je faisais le contenu.

Comme mes deux passions étaient la musique & la lecture, je passais mes fins d’après-midi chez les libraires et disquaires d’occasion à Nancy. On souligne d’ailleurs trop peu l’influence qu’ont ce genre de personnalités locales sur bien des générations. Pour moi, il y avait un bouquiniste/disquaire génial, Jean Martin, un vieil anar au bon sens paysan, m’a fait découvrir très jeune Burroughs (qu’il prononçait Burrouxe), le free jazz anglais, etc. Il était à la fois misanthrope absolu, puits de science et d’une grande générosité en terme de circulation du savoir, pour prendre une terminologie un peu surfaite. Au numéro d’à côté, il y avait un disquaire, Wave, qui était aussi le bureau du label Les Disques du Soleil et de l’Acier, dirigé par Gérard Nguyen. Lui et son voisin étaient des amis d’adolescence, et pas mal de jeunes lecteurs/auditeurs passaient énormément de temps chez eux. Au début, je finançais ma coûteuse passion de digger adolescent en revendant des disques sur les forums internet du type « rec.music.xxx » qui étaient les market places de l’époque. Je faisais « affaire » avec les disquaires du coin en mettant en ligne leurs bacs, et je me payais dessus. Ça marchait super bien… Les clients (Brésiliens, Coréens et Japonais) m’envoyaient l’argent en avance en billets de 100 dollars par la poste dans une simple lettre, et en échange j’envoyais les disques, c’était assez surréaliste. Comme ce monde virtuel était très restreint, la confiance régnait, à raison.

Avec mon meilleur ami, Benoit Maurer (qui fondera plus tard les excellentes éditions IMHO en 2004), après notre Bac, on a créé Art Zéro comme un fanzine, mais électronique, sur les cultures alternatives. C’était à la fois philo, littérature, musiques dites « difficiles » (contemporaines, rock étrange, post-punk, etc.), avec un grand entretien, des chroniques (les labels indés nous envoyaient les nouveautés, car on était les seuls à faire ça…), des textes inédits, etc. Chaque numéro (on a dû en faire une vingtaine) était à la fois dispo en ligne gratuitement (sur le regretté Mygale.org, véritable hub du web indé à l’époque), et envoyé par email (ça prenait des heures à faire des copiés-collés, dix emails par dix emails) à la mailing-list qu’on avait créé. C’était chouette, car on a publié des longs entretiens avec Spinrad, Dantec, Ravalec, etc., alors qu’on sortait à peine du lycée, et même publié des inédits de Deleuze, Guattari, K. Dick ! Je faisais quasiment tout seul, mais Benoit m’aidait pour le codage et la mise en ligne, avec Jérémy, et petit à petit des chroniqueurs étrangers (américains, surtout) se sont ajoutés, rencontrés sur les différents forums où je mettais en avant notre contenu. On a même fait des versions bilingues à la fin.

© Jérôme Schmidt

Dans la continuité d’Art Zéro, tu te rapproches du musicien Richard Pinhas et de l’écrivain Maurice G. Dantec, avant d’intégrer Schizotrope, leur groupe de « rock » expérimental. Comment s’est déclenchée, puis déroulée ta collaboration avec ces deux personnalités hors du commun, pour ne pas écrire « monstres sacrés » ?

C’est via Art Zéro que j’ai contacté Norman Spinrad qui avait un vieux site sur Compuserve, un autre dinosaure du online. Je suis allé chez lui, en 1996 je crois, faire un entretien. Et Richard Pinhas, qui était très ami avec lui, est passé dire bonjour. Richard était déjà très présent sur le web, avec son Webdeleuze, qui est le premier vrai site créé sur un philosophe/écrivain. Une base de données folle avec tous les cours de Deleuze, dans plusieurs langues. Ce jour-là, Richard m’a dit de passer ensuite chez lui (Norman habitait rue de Bièvre, ou juste à côté, dans le 5e arrondissement parisien, et Richard à côté de la grande mosquée de Paris et du Jardin des Plantes). C’était assez drôle, quand je suis repassé quelques heures après, il était à moitié à poil, vaguement dans un autre monde, mais très sympa. Il m’a offert tous ses disques passés et à venir, et quelques jours plus tard je lui ai proposé de lui faire une page web, ce qu’il a accepté. Quelques semaines plus tard, je me retrouvais à envoyer des emails à des salles de concerts aux USA pour organiser une tournée à distance. J’ai monté ça très facilement, toujours avec ce sésame assez idiot : si tu avais un email, tu entrais très facilement en contact avec les rares qui en avaient également… C’était très « lissant » en terme de relation sociale.

© Jérôme Schmidt

À l’époque, Richard relançait son groupe Heldon, à partir de 1997-98. Je suis allé assister aux enregistrements, où Norman Spinrad et les musiciens étaient présent, au studio Ramsès (gros studio génial qui a disparu depuis, à Port Royal). Et c’est là où j’ai rencontré Maurice, qui venait de sortir deux romans qui cartonnaient, à la Noire. Richard l’avait appelé après avoir lu ses livres, et Maurice, qui était un grand fan de sa musique, en était estomaqué. Il avait rejoint le projet Heldon, fait plusieurs textes, et enregistré plusieurs titres dont Les Racines du Mal.

Comme Heldon, un gros groupe en terme de personnel, était trop coûteux à faire tourner (dix personnes environ), Richard et Maurice ont décidé de lancer un duo tout simple, texte/voix + guitare/électroniques, du nom de Schizotrope. C’est ainsi que j’ai monté à distance leur première tournée américaine, en 1998 je crois. Pour me remercier du coup de main, ils m’ont invité à les rejoindre, lors du Festival de Québec où ils devaient jouer, à l’été 2000. On s’est installés chez Maurice qui vivait à Montréal sur le plateau, pendant deux mois, afin d’enregistrer un nouvel album, et préparer la série de concerts nord-américaines qui allait suivre. Richard m’a expliqué ProTools, Live et autres synthés par ordinateur et quelques jours plus tard, j’ai fait ma première scène avec eux. On a tourné pendant près de quinze ans ensuite sur cette formule, avec un batteur en plus, Antoine Paganotti.

Tourner avec Richard (tout le temps), Maurice (la moitié du temps), Norman (parfois) était très formateur, en terme d’ouverture intellectuelle. Je n’ai jamais été très perméable aux jugements moraux, et ça m’a vacciné à vie sur le coup ! On a vécu tous ensemble des moments géniaux, et même lorsque politiquement, Maurice a commencé à être de plus en plus éloigné de nous, on a su rester amicalement très soudés. J’ai d’ailleurs eu le plaisir d’éditer son dernier roman en 2014, quelques mois avant sa disparition, chez Inculte, la maison d’édition que j’avais créée.

© Jérôme Schmidt

Difficile de ne pas rebondir sur la question des « jugements moraux ». On adorerait en savoir plus sur l’influence morale qu’a pu exercer le triumvirat Richard Pinhas, Maurice G. Dantec et Norman Spinrad sur un jeune Jérôme Schmidt ? (grand sourire)

Quand tu as à peine 22 ans, tout juste sorti de fac, et que tu te retrouves en tournée avec Richard et Maurice, c’est pas mal de nouveaux horizons qui s’ouvrent… Une anecdote qui résume assez bien l’ambiance de ces tournées, je pense. C’était lors de l’un des premiers concerts de la tournée américaine, à New York, à la Knitting Factory. Maurice habitait déjà à Montréal, et devait nous rejoindre directement à New York. On arrive avec Richard tous les deux, et on est logé downtown chez un des musiciens de John Zorn, qui avait un grand loft rempli de percussions et de chats. Ma chambre, avec mon amie de l’époque, était logée dans un ancien coffre fort d’une banque. Norman avait encore son appartement dans l’East Village, avec sa compagne Dona, qui est un personnage (adorable) en soi...

Premier soir, pas de nouvelle de Maurice qui devait arriver par un vol à la Guardia. Le lendemain, toujours aucune nouvelle. On l’appelle à Montréal, sa femme Sylvie nous dit qu’il n’est pas bien : il a voulu partir prendre le vol pour NYC mais, sur la route, a eu une montée de parano. Des types le suivaient et voulaient l’assassiner. Bon… Le concert a lieu le surlendemain, et tout est prévu autour de Maurice, qui est en plus l’invité de l’ambassade. Quelques heures plus tard, Sylvie nous rappelle : Maurice est parti, incognito, prendre un bus de nuit, en essayant de semer ses « poursuivants ». À 6 heures du matin, ça sonne en bas du loft : c’est Maurice, en lunettes noires et combinaison de cuir, qui vient d’arriver. Je lui ouvre, il part se coucher dans ma chambre. J’avais oublié que mon amie y dormait. Quelques minutes plus tard, un grand cri : elle venait de le découvrir à côté, il n’avait même pas remarqué qu’elle était là…

Comme l’ambiance est à la parano, bien sûr, une dealeuse passe pour faire oublier les soucis. Deux heures plus tard, alors qu’ils sortent de l’ambassade avec Norman en chemise hawaienne, Maurice en cuir noir et Richard en pleine descente, c’est le crash : surdose dans le caniveau pour deux d’entre eux. On frôle l’hospitalisation, et la solution passe par un remontant façon speedball. Le lendemain, au moment du concert à la Knitting, on fait les balances, qui sont un désastre, mais ça passe. Le musicien suivant, Jean-François Pauvros, fait son set, et on arrive sur scène, devant une salle bondée. On met en route le matériel (électronique, très complexe, qui gère tout notre set) et bien sûr tout a sauté. Pas un son. L’ingé son ne comprend rien, on ne comprend rien, ça dure une heure devant le public, les autres sont en descente, et surgit tout à coup un ami de Dona, un gamin torse nu avec un gilet en cuir, une caricature du Downtown NYC, qui m’emmène à Chinatown chercher des fusibles et autres circuits transmetteurs qui ont grillé. On revient un heure et demie plus tard, le public est toujours là, il change tout en dix minutes, on fait le set. Voilà, c’est un instantané, mais toutes nos tournées ont eu ces moments là, avec Richard qui pile sur l’autoroute et sort de toute urgence à une station service car c’est l’heure (parisienne) d’appeler sa psy, comme tous les jours ; les crises de paranoïa de Maurice dès qu’il fallait sortir « au grand jour » ; quelques colères homériques de Norman, comme celle à la Cigale, après un gros concert que j’avais produit, où il finit balancé par un videur et aspergé d’eau par les voisins ; les emails interminables et christiques de Maurice et ses apparitions de la Vierge sur l’autoroute ; les milliers de kilomètres aux USA avec un roadie épuisé par tout ça ; les débats idéologiques en interne où Maurice tenait toujours un discours bien plus progressiste que le personnage qu’il était devenu dans les médias, etc.

© Inculte, revue littéraire et philosophique

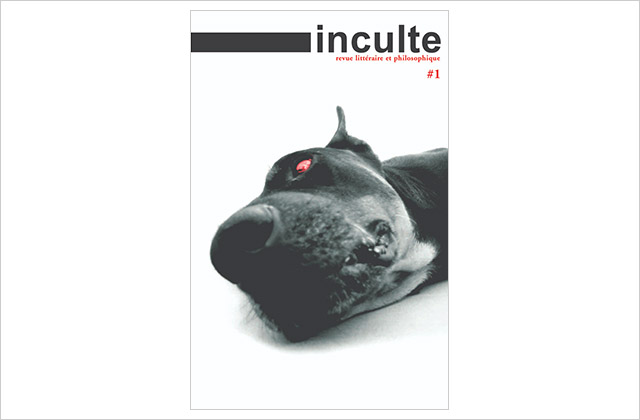

En 2004, tu participes à la création de la revue Inculte. Format éditorial qui a le vent en poupe à cette époque. On se souvient de la revue Bordel, lancée par Frédéric Beigbeder et Stéphane Million, ou encore de Cancer ! Quel était le projet initial de votre collectif d'écrivains ?

Politiquement et « esthétiquement », l’idée de la revue Inculte était juste aux antipodes des deux exemples que tu viens de citer : Cancer ! était une sorte de nouvelle droite pseudo-anar/hussard, tandis que Bordel était juste… consternant. En parallèle de mes expériences de presse à l’étranger (notamment à Wire et Exposé, aux USA), j’avais rejoint le magazine en ligne Chronic’art en 1998, puis en étais devenu rédacteur en chef. Dans ce cadre, j’ai rencontré plein de futurs amis, qui me sont souvent restés chers jusqu’à maintenant.

Lorsque je suis parti de la rédaction —après en avoir lancé la version papier en 2001- à l’automne 2002, nous avons décidé avec Oliver Rohe, devenu ensuite un excellent écrivain, de monter un magazine littéraire, sur un format assez classique, mais critique et créatif. Nous avons rencontré alors Jean-Claude Fasquelle, PDG de Grasset, lors d’un petit-déjeuner au triple whisky assez étonnant, dont nous sommes repartis avec un chèque de 10 000€ : il nous « offrait » cette somme pour avoir le temps de prospecter notre idée, sans rien attendre en retour. Nous avons alors rencontré divers investisseurs, dont un, Yves Gasser, patron de presse, qui projetait de lancer lui aussi un magazine du genre. Bien évidemment, il nous a baladé des mois en faisant miroiter bureaux, émoluments, ordinateurs, etc… et a fini par sortir son propre magazine, tout en ne répondant plus à nos appels.

À l’époque, Oliver Rohe était très proche de Gérard Berreby, qui avait créé les éditions Allia. Il a d’ailleurs publié ses premiers livres chez lui. Gérard nous a soufflé, indirectement, l’idée d’adopter un format poche et de lancer une revue littéraire. Il y avait bien eu sur ce format, avant nous, Les Episodes, dirigé par un futur ami, Philippe Aronson, mais nous ne le savions pas. On a lancé le numéro 1 en septembre 2004, autour d’un noyau de fondateurs (Oliver Rohe, Benoit Maurer, Maxime Berrée et moi) ainsi que des écrivains que nous avions connus lors de nos années à Chronic’art : Arno Bertina, Claro, Bruce Bégout, Maylis de Kerangal, Mathieu Larnaudie, Hélène Gaudy, Mathias Enard, Christophe Paviot, etc. L’idée était de dépoussiérer les vieilles revues façon NRF avec une direction artistique contemporaine, parfois tongue-in-cheek et alterner grands entretiens de fond, dossiers thématiques, textes inédits français et anglo-saxons, etc. C’était, en fait, la base de notre maison d’édition à venir, cinq ans plus tard. Cela a bien fonctionné, avec une vente supérieure à 1500 ex pour le premier numéro, et notre collectif a fait, par-devers nous, « génération » pour la critique et la presse, ce qui nous a aidés à être identifiés par la suite.

Couverture de Rémi Pépin © Inculte

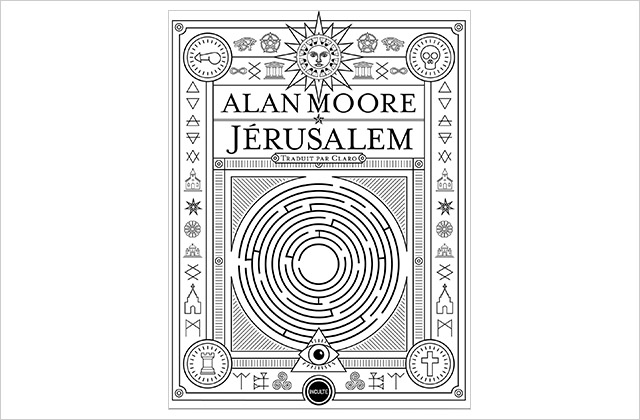

Qu’est-ce qui a provoqué ta démission des éditions Inculte, après une quinzaine d’années de travail et un peu plus d’une centaine de livres au compteur, dont le succès remarquable (et pas si prévisible) du Jérusalem d’Alan Moore ?

Inculte a eu trois périodes : de 2004 à 2009, une revue centrée autour d’un collectif d’amis, écrivains, philosophes et traducteurs ; de 2009 à 2014, nous avons lancé des collections grands formats, à raison d’une quinzaine de livres par an, grâce notamment à un nouvel éditeur, Alexandre Civico, qui a rejoint l’équipe - cette formule a fini « droit dans le mur », avec une liquidation judiciaire à cause de pertes assez faramineuses, malgré le bénévolat des équipes (sauf nos deux employés) ; de 2015 à maintenant, l’entrée au capital d’Actes Sud qui a « repris la main » sur la marque.

J’aurais dû sûrement arrêter avant la reprise de 2015, car je n’ai jamais eu envie de travailler pour une société comme Actes Sud, malgré la présence en son sein de personnes que je respecte énormément, comme son éditeur principal, Bertrand Py. Je n’avais et n’aurai jamais aucune affinité intellectuelle avec la famille dirigeante, Nyssen-Capitani, qui n’ont jamais été ce petit éditeur provincial humaniste pour lequel ils ont voulu se faire passer. C’était impossible, malgré la liberté éditoriale laissée à l’époque, de s’en sortir financièrement. Malgré la majorité d’Actes Sud à l’actionnariat, chaque « prestation » était re-facturée… Loyer, comptabilité, avance de trésorerie à 3% d’intérêt, surfacturation de la diffusion assumée par Actes Sud, etc. La marge déjà ridicule d’un éditeur était d’avance étouffée. D’autant plus que les pertes imputées avaient pour conséquence d’infantiliser notre rapport à la direction d’Actes Sud.

Travailler gratuitement et perdre énormément d’argent personnel pour Inculte jusqu’en 2014 ne m’a jamais gêné ; le faire pour une maison d’édition au chiffre d’affaire se chiffrant en dizaine de millions est déjà moins drôle. Un satisfecit, tout de même : que ce soit sous notre gérance, ou sous celle mise en place avec Actes Sud depuis 2015, les éditions ont continué à perdre environ 100 000€ par an (dont une grosse moitié en refacturation à son actionnaire). La preuve que, professionnels ou non, il est quasiment impossible de rentabiliser un catalogue indépendant…

Il y a également une autre réalité, qui découle de ce constat financier : le milieu de l’édition devenait de plus en plus déprimant. La surproduction n’est pas que le fait des majors de l’édition, mais aussi de la myriade d’éditeurs plus petits. Quand la reparution de vieux livres ou la « retraduction » devient de l’édition, c’est assez pathétique. Éditer, c’était pour moi prendre des risques sur des livres que personne n’aurait voulu éditer. Que cela soit Iain Sinclair, Adam Levin ou Alan Moore, pour ne citer que les plus imposants du catalogue, cela constituait d’énormes paris éditoriaux - qui ont parfois fonctionné, et parfois non… Pareil pour de nombreux « one-shot » et projets avec des auteurs français. Si on oublie la prospection, l’édition devient juste ce qu’elle est déjà pour beaucoup de personnes : une carte de visite pour héritiers en mal de légitimité sociale, ou un salaire indécent en attendant mieux.

© Arte France et AllSo

Excuse ma curiosité, mais quelle impression gardes-tu d’Alan Moore, pour l’avoir à la fois édité et questionné dans le cadre de votre série « Dans la tête d’Alan Moore » pour Arte ?

Éditer en 2017 le Jérusalem d’Alan Moore a été l’un des derniers grands projets éditoriaux que j’ai mené chez Inculte. Cela faisait des années que je guettais la fin de l’écriture de ce monument, et on a réussi à se positionner en amont, avant les Gallimard et autres gros éditeurs parisiens, avec une offre financière importante et surtout un « plan » de communication assez unique, qui a conquis son agente française, Lora Fountain, qui est l’une des rares dans ce milieu à encourager les maisons d’édition comme la nôtre et à en défendre les arguments auprès de ses auteurs.

J’avais déjà « sécurisé » le traducteur, Claro, qui avait juré ne plus jamais se lancer dans de longs textes : il avait dit non, malgré toute notre amitié, je lui avais envoyé les premiers chapitres juste après, il m’a rappelé trois heures plus tard pour signer tout de suite! Ensuite, je travaillais déjà sur pas mal de films documentaires depuis quelques années, et on a proposé avec mon producteur, SoVage, de faire une série pour Arte, qui a tout de suite dit oui également. Moore était rare, et j’étais surement le seul à avoir un accès aussi direct à l’auteur.

On s’est donc retrouvés avec le réalisateur, Rafael Levy, à Northampton quelques semaines plus tard, pour trois jours de tournage avec lui. Il faut imaginer la ville, que Moore décrète avec humour le « centre du monde » : une petite ville ouvrière dévastée par la crise, à une heure au nord de Londres. Dès le premier jour, on s’est fait courser par un junkie doté d’un couteau qui… sortait du poste de police. Là-bas, Moore est une icône, mais vit comme n’importe quel habitant de Northampton. On croise sa longue silhouette barbue et coiffée d’un large chapeau en toutes circonstances. C’est un enfant des boroughs ouvriers, un connaisseur hors pair du temps et de l’espace historique du lieu. Son livre, Jérusalem, c’est tout ça, c’est une ode à une ville et à une culture ouvrière ancestrale. Personnellement, il est à l’image de ce livre : d’une affabilité et d’une gentillesse absolue, un peu comme Maurice Dantec en privé. Comme lui, il sort peu, et doit absolument se « mettre en route » avec quelques joints d’herbe pure avant de pouvoir fonctionner socialement. Il a le sens de la formule (qu’il utilise peut-être parfois trop souvent lors de ses rares entretiens), il est d’une rectitude intellectuelle étonnante, sans être rigide et moraliste. C’est un véritable auteur de gauche, comme il en existe très peu en France.

N’est-ce pas l’ensemble de l’industrie culturelle française qui se trouve frappée d’obsolescence, au travers de ses choix et de son fonctionnement ? Ça ne date pas d’aujourd’hui, mais à chaque fois que je m’en rapproche, l’ambiance de fin de règne m’y semble plus prégnante. Quel est ton point de vue d’insider ?

Je ne sais pas si c’est de la fin de règne, mais il y a une réalité qui ressemble très fortement à l’explosion des labels de musique, il y a vingt ans, sauf que le changement de paradigme ne se fait au niveau du support —le livre électronique n’a jamais décollé, contrairement à la dématérialisation de la musique—, mais du public. Je pense qu’il suffit de se rapporter au principe du « grand lecteur », celui qui achète plusieurs livres par mois (et qui, miracle, les lit parfois) : il y a trente ans, on les estimait à 20 000 environ ; il y a vingt ans, à 10 000 ; il y a 10 ans, à 5 000… Ce sont ces acheteurs et lecteurs qui permettent de faire vivre une maison d’édition avec des choix affirmés. Sans eux, tu fonctionneras toujours à perte.

Il faut être transparent sur les chiffres de vente. Chez Inculte, notre revue a débuté à un peu moins de 2000 ex, et a fini, 20 numéros plus tard, à 200 ventes maximum. Parmi nos livres, on a dépassé deux fois les 20 000 exemplaires (Alan Moore ; Camille Bordas), quelques fois les 5000 exemplaires (le premier livre d’Iain Sinclair, le premier livre d’Adam Levin, le livre de Mathias Enard, Les Résidents de Maurice Dantec, que nous n’avons pu vendre que quinze jours à cause de notre liquidation judiciaire), et récemment les ventes minimum se sont écroulées jusqu’à ne pas dépasser la centaine, voire la cinquantaine d’exemplaires pour quelques romanciers français. C’est ça, la réalité, et elle est partagée jusqu’aux plus grosses maisons d’édition.

Comment, dans ce cadre, se motiver encore pour publier ? Quand tu penses qu’un livre excellent comme 300 millions de Blake Butler, qui représente un investissement de 50 000€ (traductions, droits, etc.) s’est vendu à même pas 500 exemplaires au final, en 2019… Que les mises en place sont faméliques, que les retours sont légion, que la presse est d’une nullité souvent crasse et collée à une fausse actualité (le meilleur journaliste littéraire, de très loin, est Olivier Lamm, qui s’occupe à Libération de… musique), tu n’as quasiment pas de marge de manoeuvre. Pour vendre 22 000 ex d’Alan Moore, il a fallu investir bien plus de 100 000€ au total (traduction, édition, droits) et travailler quasiment un an en amont, pour « vendre » le personnage d’Alan Moore à la presse, qui s’y est engouffrée. Mais ça, c’est une fois tous les dix ans. Le reste du temps, le quotidien de ton attachée de presse est un enfer… Ton livre est toujours trop gros, trop complexe, publié à la mauvaise date, etc. Il y a toujours une bonne raison pour expliquer l’indifférence de la presse, des libraires et, au final, des lecteurs. Si les « majors » de l’édition ne disposaient pas de leur fond, je pense qu’elles mettraient la clé sous la porte, mis à part Albin Michel, peut-être, qui a fait le choix assumé (ou presque) du populisme.

Parmi tes nombreuses casquettes, tu as participé à l’aventure Chronic’Art, avant de lancer la revue Inculte ou encore, plus récemment, de tenter de relancer L’Idiot International avec le fils de Jean-Edern Hallier. Malgré l’absence de modèles économiques reconnus pour la presse, la nécessité de nouveaux « synapses », d’une nouvelle génération de « neurotransmetteurs » culturels de qualité me semble chaque jour plus criante, ainsi que tu viens de le relever au sujet de la promotion des titres d’Inculte. Est-ce que tu arrives à imaginer un futur possible pour de nouveaux titres de presse qui trancheraient avec le marasme, l’entregent et la médiocrité ambiante ?

J’appartiens sûrement, comme toi, à l’une des dernières générations passionnées par la presse imprimée. Je passe, quotidiennement, plus de deux heures (dans un bain) à compulser à peu près tout ce qui fait de mieux ou de pire dans le domaine : presse française et internationale, presse locale américaine, presse japonaise traduite ou blurbée quelque part, etc. Chronic’art, qui avait été créé quelques années plus tôt par Cyril de Graeve et Vincent Montagnana, était en 1997 un des seuls journaux culturels en ligne, financé par un pool d’investisseurs de la première bulle web français. J’avais voulu, avec Oliver Rohe, en lancer une version papier, car c’était pour nous encore une nécessité symbolique afin d’exister auprès des lecteurs. Le futur nous a sûrement donné tort, mais à l’époque je pense que c’était indispensable. C’est d’ailleurs pour cette raison que le titre a été revendu, au moment de notre premier numéro en kiosque, à Léo Scheer, qui y a dépensé beaucoup d’argent durant une bonne dizaine d’années par la suite. Léo était éditeur, banquier anarchiste à sa manière, et y voyait sûrement un intérêt assez classique de « posséder son titre de presse ».

J’ai fait un an à la tête de la rédaction du bimestriel, et j’étais soulagé d’en partir, alors que j’avais la chance de travailler avec énormément d’amis et de personnes brillantes. Le souci de la presse culturelle, c’est de se laisser aspirer par le diktat des nouveautés, d’être couvert de livres-disques-soirées-expos-films-à-voir, et n’avoir aucun recul et surtout aucune sorte de hiérarchie à terme sur ce qui est édité/produit. Lorsque tu arrêtes tout à coup, tu te rends compte que durant toutes ces années, tu as qualifié de chef d’oeuvre des livres corrects que tu as déjà oublié et revendus chez Gibert. Et ça, c’est lorsque tu lis les livres ou écoutes les disques en question. Le niveau de la critique est pitoyable, peut-être aussi car le secteur est sinistré et qu’au-delà du symbolique, la paye ne suit guère… Lorsque je m’occupais d’Inculte, on plaisantait pas mal sur les journalistes à blacklister, tellement ils étaient pitoyables.

Un exemple assez simple : alors qu’on organisait des journées d’interviews avec Iain Sinclair pour son premier livre en français London Orbital, qui prend pour prisme l’autoroute circulaire M25 qui entoure Londres afin d’expliquer les ravages du thatchérisme, un multipigiste qui est connu de tous pour sa nullité, Hubert Artus, demande qu’on organise un entretien avec un traducteur de l’anglais payé par nos frais, afin de faire un entretien vidéo pour Mediapart. Sa première question a été : « alors, Iain Sinclair, pourquoi avoir fait un livre sur le train anglais ? »

C’était le genre de personnes à qui tu envoies quatre fois le même exemplaire d’un livre, car il a sûrement été déjà revendu, et qui n’ouvre jamais la moindre page. On pourrait fait une liste non-exhaustive de tous ces pigistes qui se rêvent une oeuvre, de l’entregent et du pouvoir, mais qui ont pour seule qualité d’être corvéables à merci, car leur ego est bien trop développé. Quand tu regardes du côté des blogs ou autres, c’est la même consternation, car on est arrivé à un milieu atrophié qui compte plus d’auteurs auto-proclamés que de chroniqueurs, et plus de chroniqueurs que de lecteurs. Je force le trait, bien sûr, mais on n’en est pas loin parfois. La dernière déclinaison étant les bookstagrammeurs, qui n’ont pas une volonté de passer la culture, mais juste de collecter un peu d’amour/like virtuel, en ajoutant un café-crème à la lumière étudiée à côté d’une couverture de livre.

Même si je ne suis pas obligatoirement fan du traitement des papiers, ni de tous les sujets, un groupe comme SoPress est l’un des seuls, je trouve, à avoir réussi à garder un esprit « journalisme » foutraque et productif. Ils lancent des titres, prennent des risques, se plantent ou réussissent, salarient leur rédaction, tentent de nouvelles pistes, et ont même réussi à créer des communautés de lecteurs assez motivés, sans pour autant surjouer le côté « petit producteur qui soigne son papier et l’environnement », ni devenir totalement des catalogues de marque. Lorsque tu rentres dans leur grand local de rédaction, il règne une ambiance qui est positive et productive, avec très peu de hiérarchie, ce qui est vraiment rafraichissant.

Lorsque Frédéric Hallier m’a proposé de relancer l’Idiot, c’est mon ami d’enfance Benoit Maurer qui a financé les trois numéros. C’était un défi de garder le côté critique et assez frontal, tout en étant clair sur la partie de l’héritage intellectuel que nous revendiquions. La première Une, avec son dessin « La Conjuration des imbéciles » qui rassemblait de Soral à BHL, en passant par Dieudonné, Onfray ou Finkielkraut, était pour cela assez simple à lire. Sans publicité, malheureusement, tu ne peux pas rentabiliser un tel titre. Le premier numéro était à l’équilibre, et ensuite cela a plongé. On aurait sûrement eu pas mal de choses à faire autour de ce genre de journal, mais actuellement, si tu es dans la veine critique et satirique, seuls les investisseurs réactionnaires voire pire sont présents pour injecter de l’argent. Il n’y a qu’à voir Valeurs Actuelles, Élements, etc. C’est d’ailleurs le véritable souci, je pense, dans le paysage de la presse dans pas mal de pays.

Tu avoues pas moins d’une centaine de voyages au Japon. Quasi obsession, qui t’amènera à écrire deux guides de Tokyo, puis de l’archipel tout entier, publiés aux éditions Les Arènes en 2018 et 2020. Comment expliques-tu cette passion au long cours pour la culture, voire l’âme nippone ?

Contrairement à pas mal d’amis qui se sont intéressés au Japon par la culture anime/manga, j’ai découvert le Japon via la musique, notamment grâce au label nancéen Disques du Soleil et de l’Acier qui éditait énormément de noise et de psyché japonaise - Merzbow, Aube, Tetsuo Furudate, Ground Zero, Optical Eight, Keiji Haino, etc. Quand tu entends cela à 15-16 ans, ça change à peu près tout ton paradigme musical… Résultat, en fréquentant au milieu des années 1990 des forums spécialisés, j’ai « monté une équipe » de rédacteurs afin de publier le premier livre que j’ai dirigé, en 1996 je crois, Musiques japonaises indépendantes des années 1990, une sorte d’encyclopédie à une dizaine de rédacteurs, de la scène japonaise. On avait reçu, écouté, interviewé des centaines d’artistes.

Je suis ensuite allé au Japon pour la première fois quelques années plus tard, avec Richard Pinhas pour une tournée, et j’ai détesté au départ : trop hiérarchique, trop empesée, avec des normes sociales impossibles à déchiffrer. Et puis, avec le temps et d’autres opportunités là-bas, j’en ai fait une terre de repos absolu, où ne pas connaître bien la langue permet d’y évoluer sans s’empêtrer dans les relations sociales trop complexes.

Explorer le Japon, c’est découvrir des villes à multi-étages, presque multiverses. Chaque porte donne sur un monde à part entière, qui se déplie sous nos yeux. Il faut juste oser, et on n’est jamais déçu, tout au plus désorienté. Chaque lieu, chaque bar, chaque boutique est une bulle de temps, tenus par des octogénaires, des otaku, des passionnés qui évoluent hors de la société cliché du salaryman. J’ai eu la chance, grâce à mon ami éditeur aux Arènes, Pierre Bottura, rencontré à Chronic’art lui aussi, d’avoir carte blanche et un budget incroyable pour faire un véritable guide d’arpenteur de Tokyo (2018, 800 pages), puis du Japon en son intégralité (à paraître en 2020, 1100 pages). C’est un pays impossible à essorer, ce qui fait que chacun de mes voyages est toujours aussi fou. Le dernier, avant le covid, était plus d’un mois à Hokkaido, sous la neige, avec mon ami photographe Yann Stofer, et il n’a pas dérogé à la règle...

© Jérôme Schmidt

Parlons un peu de poker, univers intriguant pour le néophyte que je suis. Comment en es-tu venu à cette passion des cartes, jusqu’à vivre une année entière dans cette capitale du vice qu’est Las Vegas ? Et à t’investir dans un documentaire pour Arte et CBC, puis dans la presse spécialisée ? On imagine aussi que tu as dû avoir accès à certains personnages incroyables et quelques cercles bien particuliers…

Je suis tombé sur le monde du poker totalement par hasard : je venais de finir un film documentaire pour France 5, au Japon, et le réalisateur avec qui j’étais associé à l’époque, a été appelé pour un shoot photo à Monte-Carlo dans le cadre d’un des premiers tournois de poker qui y était organisé. Il est revenu quelques jours plus tard avec une idée : faire un film sur ce monde inconnu. On y a tout deux plongé tête la première. C’était en 2006, et l’explosion du poker n’avait pas encore eu lieu. On a commis un beau livre au Seuil, en faisait le tour du monde des places fortes du jeu : Macau, avec sa lumière bleue et ses courses de lévriers faméliques ; Londres et ses boys clubs luxueux ; la Louisiane et ses bâteaux-casinos ; Atlantic City et son boardwalk hanté par les vieux gamblers essorés ; et Las Vegas, bien sûr, où nous avons vécu de longs mois pour réaliser ensuite notre film, That’s Poker, sorti en 2007. Un long-métrage pour comprendre ce qu’est la psychologie du joueur qui, classiquement, ne cherche pas le gain, mais le roller-coaster émotionnel de la perte et du retour en grâce.

Pendant ce tournage, on suivait plusieurs grands joueurs, dont un Français adorable, Fabrice Soulier qui est devenu, par la force des choses, notre personnage principal. Grâce à eux j’ai appris les subtilités du jeu et de sa psychologie, sans en connaître les bases… Chaque soir, je passais ma nuit à jouer aux tables en bas de mon hôtel, et le premier mois, je me suis fait essorer en quelques minutes. Puis, cela prenait un peu plus d’une heure. Ensuite, je break-even souvent. Et au bout de six mois, j’ai commencé à bien comprendre le cash-game. En revenant à Paris, j’ai commencé à jouer en cercle de jeux. Des salles privées toutes droites sorties d’un film de Melville, avec ses codes, ses mythologies. Des… associations sans but lucratif, tenues depuis l’après-guerre par différentes grandes familles corses. J’ai financé ma vie pendant plusieurs années en jouant surtout au Cercle Haussman, en cash-game. À l’époque, comme toujours d’ailleurs, je payais quasiment tous les salaires de la maison d’édition comme ça… Une de nos premières employées avait d’ailleurs choisi de démissionner le jour où, un matin en la payant des salaires en retard accumulés, j’avais plaisanté sur le fait que si le full n’était pas tombé sur la dernière main à 5000€, je n’aurais pas eu de quoi la payer! Je comprends que c’était très déroutant, mais cela m’a beaucoup aidé pour à la fois toujours vivre très confortablement, et en plus perdre énormément chez Inculte, avec de l’argent que j’avais gagné.

Je suis resté très attaché à ce monde du jeu. La coalescence entre ce monde bizarrement très lissant socialement —à une table de jeu, tu as aussi bien un strip-teaseur, une vieille gambleuse chinoise, des petits flambeurs du Sentier, des Libanais avec quatre téléphones portables, un homme d’affaire avec un bracelet électronique et deux jeunes sharks du online— et celui de l’édition était assez rafraichissante Cela permettait aussi de relativiser tous les ennuis liés à ce deuxième monde. Quand tu passes ton temps à te prendre la tête sur des a-valoirs à 1000€ magistralement alloués à des écrivains qui ont passé deux ans de leur vie à écrire un livre génial, et qu’en parallèle tu vois des types broke poser des mises de 2500€ à chaque coup, tu as un peu l’impression de vivre en split-screen…

© Yan Stofer

Parfois, ces deux mondes se sont rejoints. J’ai publié notamment un livre magnifique, un document sur les tunnels de Las Vegas et les gens y vivent, Sous les néons, de Matthew O’Brien, un journaliste que j’avais rencontré là-bas, ainsi que Lost Vegas, une sorte de reportage « gonzo » par un journaliste de la côte ouest, Pauly McGuire. Le monde du jeu est peuplé de personnages finalement bien plus punks et hors-circuit que celui de l’édition. Si tu es prêt à jouer à des pots de plusieurs dizaines de milliers de dollars toutes les cinq minutes, entourés de types qui en veulent à ton argent, c’est que tu as une bonne/mauvaise raison d’être là…

En faisant le tour du monde pour mes autres projets —éditoriaux, films—, je n’ai jamais perdu d’occasions pour aller faire un tour aux tables de jeu locales. À New York, j’avais sympathisé avec mon voisin de comptoir dans un restaurant japonais absurde, un jeune Chinois qui attendait sa fiancée pour la demander en mariage. Comme elle avait deux heures de retard, on avait descendu quelques bouteilles de saké ensemble, et il m’avait avoué jouer dans un grand clando à Chinatown. On s’était retrouvés là-bas le lendemain, à l’étage d’un immeuble sur Canal Street, une sorte de salle de jeu à la Twin Peaks, qui brassait des millions chaque soir. A Vegas, j’ai joué contre à peu près tout ce que la fange du désert peu remuer et animer. Des danseuses du Cirque du Soleil qui claquaient des dizaines de milliers de dollars au blackjack et pensaient se refaire au poker pour éviter d’avoir à ses prostituer ; des types sous stéroïdes qui renversaient la table lorsqu’à la question « how much do you play? » je répondais simplement « more than you’ll ever win my friend » ; des grinders texans qui jouaient en groupe pour plumer le pigeon (moi) qui s’asseyait à la place laissée libre de ce casino de la banlieue de San Francisco ; des Chinois action-junkies qui avaient monté une table à des prix dingues dans une station service de Seattle, près de l’aéroport, dans les quelques dizaines de mètres carré qui appartenaient à une tribu indienne du coin ; des clubs privés à Tokyo ou Osaka, tenus par la mafia locale, qui voyaient pour la première fois un occidental toquer à la porte borgne de leur appartement-casino ; un des plus grands escrocs de la taxe carbone, au Big Game du Bellagio, avec un tapis de plusieurs millions de dollars, qui perdait systématiquement tous ses jetons devant les caméras du casino, et les récupérait plus tard auprès de ses complices joueurs, pour pouvoir prouver que tout l’argent escroqué avait été flambé aux tables de Vegas.

© Yan Stofer

Nonobstant la pandémie en cours, tu travailles sur deux projets ayant pour thèmes les Burakumin, les intouchables japonais, puis les diggers octogénaires nippons, dont tu affectionnes particulièrement les établissements d’après les nombreux clichés que tu diffuses sur les réseaux sociaux. Ce qui nous ramène encore et toujours vers les marges. Qu’est-ce qui t’interpelle aussi fortement parmi les minorités, chez les marginaux de tous poils et de toutes les époques ? Est-ce que tu leur attribuerais des qualités particulières ?

En parcourant ce pays dans le cadre de mes deux guides, comme je te le disais, j’ai eu le temps d’arpenter vraiment en profondeur tout le paysage japonais. J’avais une « méthode de travail » assez simple pour sortir des circuits évidents : choisir sur Google Maps un point de chute éloigné du centre d’une ville, à une quinzaine de kilomètres environ, m’y faire déposer en train/taxi, puis remonter à pied en me laissant dériver. Sur le coup, avoir publié des auteurs « psychogéographes » et en avoir beaucoup lu comme Philippe Vasset, Iain Sinclair ou Bruce Bégout m’a pas mal aidé ! C’est comme cela que tu notes des disparités dans le paysage urbain, dans l’organisation sociale, dans les amoncellements de néons éteints, dans les immeubles et leurs fenêtres barrées, etc.

Un jour, à quelques minutes d’Asakusa, un des grands centres religieux de l’Est de Tokyo, j’ai remarqué qu’au-delà des auberges de jeunesse pour backpackers, les maisons de bois traditionnels étaient plus nombreuses et plus détruites qu’ailleurs. Qu’on croisait plus de sans-abris en quelques ruelles, que dans tout le Japon que je connaissais. En remontant les artères, je suis tombé sur un vieux « shotengai » (marché couvert) hanté par des schizophrènes, des mafieux au look fifties et des policiers dépassés. C’était « Sanya », un quartier dont même le nom a été radié des registres par les autorités japonaises afin de ne pas signaler l’existence de ce quartier historiquement construit sur d’anciens champs d’exécutions. C’était la terre des « burakumin », les intouchables japonais, descendant des peaussiers, tanneurs, bouchers ou autres bourreaux qui, ayant un travail en contact avec le sang, sont considérés impurs depuis des siècles. Si cette discrimination est interdite par la loi, elle est toujours active au Japon : on enquête sur les racines familiales des futurs époux avec des agences de détectives privés chargés de déterrer d’éventuels liens burakumin, certaines banques ou entreprises refusent de les intégrer dans leur système, etc. C’est un non-dit pesant de la société japonaise, qui permet d’expliquer et d’aborder ce pays d’une manière transversale. Elle suit également toutes les luttes sociales du pays, puisque lors des révoltes étudiantes des années 1960 et 1970, intouchables, travailleurs précaires et mouvements étudiants gauchistes ont commencé à lutter ensemble contre la machinerie écrasante de la société japonaise.

Un film magnifique documentaire a été fait à l’époque, à Sanya : Yama Attack to Attack, en 1985. C’est le seul à avoir ainsi traité frontalement cette problématique. Le premier réalisateur a fini avec une balle dans la nuque, et son remplaçant a connu le même destin, à la sortie du film. Pour ma part, aucun risque, car le crime organisé y est moins présent, et qu’on n’attaque pas un occidental ! Malgré les mois perdus avec la fermeture des frontières, je vais donc finaliser un film documentaire sur les grands quartiers intouchables du Japon (principalement Sanya, à Tokyo mais surtout Kamagasaki à Osaka ou Kotobukicho à Yokahama), ainsi qu’un livre et une exposition avec le photographe Yann Stofer (entretiens et photos).

Ensemble, nous allons également réaliser une série livre/expo sur un autre territoire, au Japon, celui des « jazzkissa ». Cela fait des années que ce sont mes points de chute nocturne quotidiens : à la fin de la seconde guerre mondiale, des jeunes enfants japonais ont découvert le jazz, notamment en allant traîner du côté des bases navales américaines installées sur leur terre. À Yokohama, par exemple, lorsque ces jeunes qui n’ont pas voulu entrer dans le système des salarymen, ils ont lancé leurs bars jazz. Avec les années, ce sont devenus des octogénaires qui ont traversé le siècle en accumulant des disques, des rencontres et des expériences quotidiennes uniques. Là encore, ce sont autant de « time capsules » fabuleuses, tenues par des hommes et des femmes qui ont fait le choix de leur tempo de vie dans une société qui impose d’habitude le sien. C’est aussi la fin d’une époque, puisque cette génération disparaît peu à peu. Ce sont les endroits au monde où je me sens le mieux, et c’est un univers extraordinaire à faire découvrir.

© Jérôme Schmidt

Question traditionnelle sur La Spirale, qui prend une saveur particulière dans l’atmosphère ambiante. Comment vois-tu l’avenir, d’un point de vue à la fois personnel et global ? Penses-tu, par exemple, à l’instar de Norman Spinrad que nous traversons une période unique et décisive de l’histoire des sociétés humaines ?

J’ai un grand avantage —ou un défaut majeur : je n’ai aucune visibilité personnelle de l’avenir. Je fonctionne, comme beaucoup sûrement, par projets et désirs, avec souvent des tentatives d’épuisement de ces territoires. La presse culturelle, cela a été rapide ; la musique, c’était un bonus, grâce à Richard, qui m’a appris des bases afin d’être utile dans ce groupe ; l’édition, un peu moins, et surtout avec beaucoup plus de joies durant ces dix-quinze ans ; les documentaires et le Japon, cela fait déjà quelques années, sous de nombreux médias (on a même commencé à produire un podcast sur le sujet, Sososososo, produit par Sovage, Marc H’Limi et Marie Arquie, à raison d’épisodes d’une heure, toutes les deux semaines), et je n’en ai absolument pas fait le tour. J’attends, assez idiotement, la réouverture des frontières...

Quant à la visibilité globale, je sais juste une chose : il n’y a aucune raison que le monde d’après soit bien différent du monde d’avant, si ce n’est que le capitalisme vaguement paternaliste encore en action en France va être balayé encore plus vite que prévu par celui post-californien. Avec un peu de chance, j’en éviterai les conséquences trop rapidement, mais je doute que les autres classes sociales en aient le choix...

© Jérôme Schmidt

Commentaires

Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.