Au travers de Japanese Avant-Garde Pioneers, Amélie Ravalec nous offre une formidable leçon de choses historique et artistique, mais aussi un film d’une pertinence incandescente face au contexte géopolitique et sociétal si particulier de cette rentrée 2025.

Voyage magique au pays du Soleil levant, où il est question de l’acte créatif comme d’une transcendance quasi miraculeuse, propre à dépasser la réalité d’une époque torturée ; lorsque les artistes japonais ont su réinventer un monde fantastique, unique et d’une beauté folle, après un demi-siècle de militarisme forcené, conclu par les horreurs et le traumatisme des deux bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki.

Japanese Avant-Garde Pioneers sera projeté les 06 et 07 septembre prochains à L’Étrange Festival, dans le cadre de la carte blanche offerte à La Spirale, précédé de Sumarsolstodur, pilote de la nouvelle série Solstice d’Amélie Ravalec.

JAPANESE AVANT-GARDE PIONEERS

Amélie Ravalec – 2025 – Grande-Bretagne, Japon, France – Documentaire

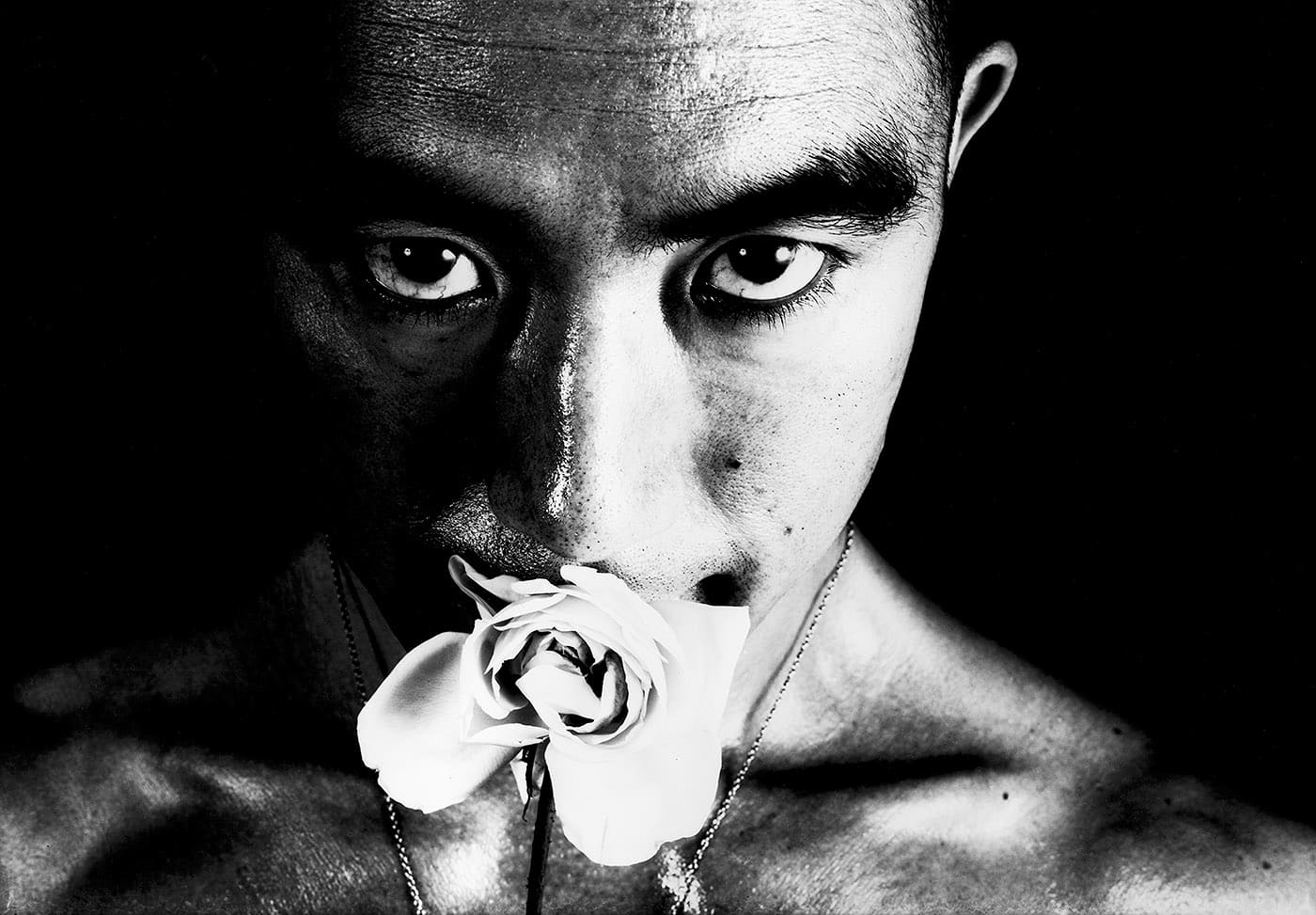

Mishima, Araki, Terayama, Hijikata, voici quelques noms parmi les plus emblématiques d’un mouvement d’avant-garde qui fit exploser les règles et le langage culturel du Japon des années 1960 en plein bouleversement social et politique. Toute une génération d’artistes provocateurs, et fiers de l’être, sublima le traumatisme de la guerre, emportée par le désir contestataire et l’appétit d’une liberté sans condition. Que ce soit avec le cinéma et le théâtre underground, la photographie expérimentale, les arts graphiques surréaliste entre pop et eroguro ou les infernales danses butô, ils allaient redéfinir les règles en les refusant. Encore aujourd’hui, ces artistes continuent d’étendre leurs influences, du Japon au reste du monde. Véritable feu d’artifice visuel, le documentaire d’Amélie Ravalec leur rend magnifiquement justice.

Avec : Nobuyoshi Araki, Tatsumi Hijikata, Eikoh Hosoe, Yukio Mishima, Daido Moriyama – Scénario : Amélie Ravalec – Photographie : Maaserhit Honda, Chris Moore – Montage : Amélie Ravalec – Musique : Greg Dombrowski, The Secession – Production : Amélie Ravalec – Durée : 100 minutes – Couleurs

Carte blanche de La Spirale pour son 30ème anniversaire

06 Septembre à 16:15 – Première française en présence de l’équipe des films

07 septembre à 19:15

L’Étrange Festival nous fait l’honneur d’une carte blanche en 5 épisodes, forcément délirante, rare, insolente, paranoïaque, dissidente, punk, pathologique, psychédélique… À l’occasion du 30ème anniversaire de La Spirale, qui renaît enfin de ses cendres et fusionne avec Mutation Magazine.

. Japanese Avant-Garde Pioneers

. Sumarsolstodur

. Circle Time Studio

. L’Étrange Festival 2025

Propos recueillis par Laurent Courau

Qu’est-ce qui a motivé la mise en oeuvre de ce documentaire, Japanese Avant-Garde Pioneers, qui – outre son évident intérêt historique – me semble aussi d’une brûlante actualité ?

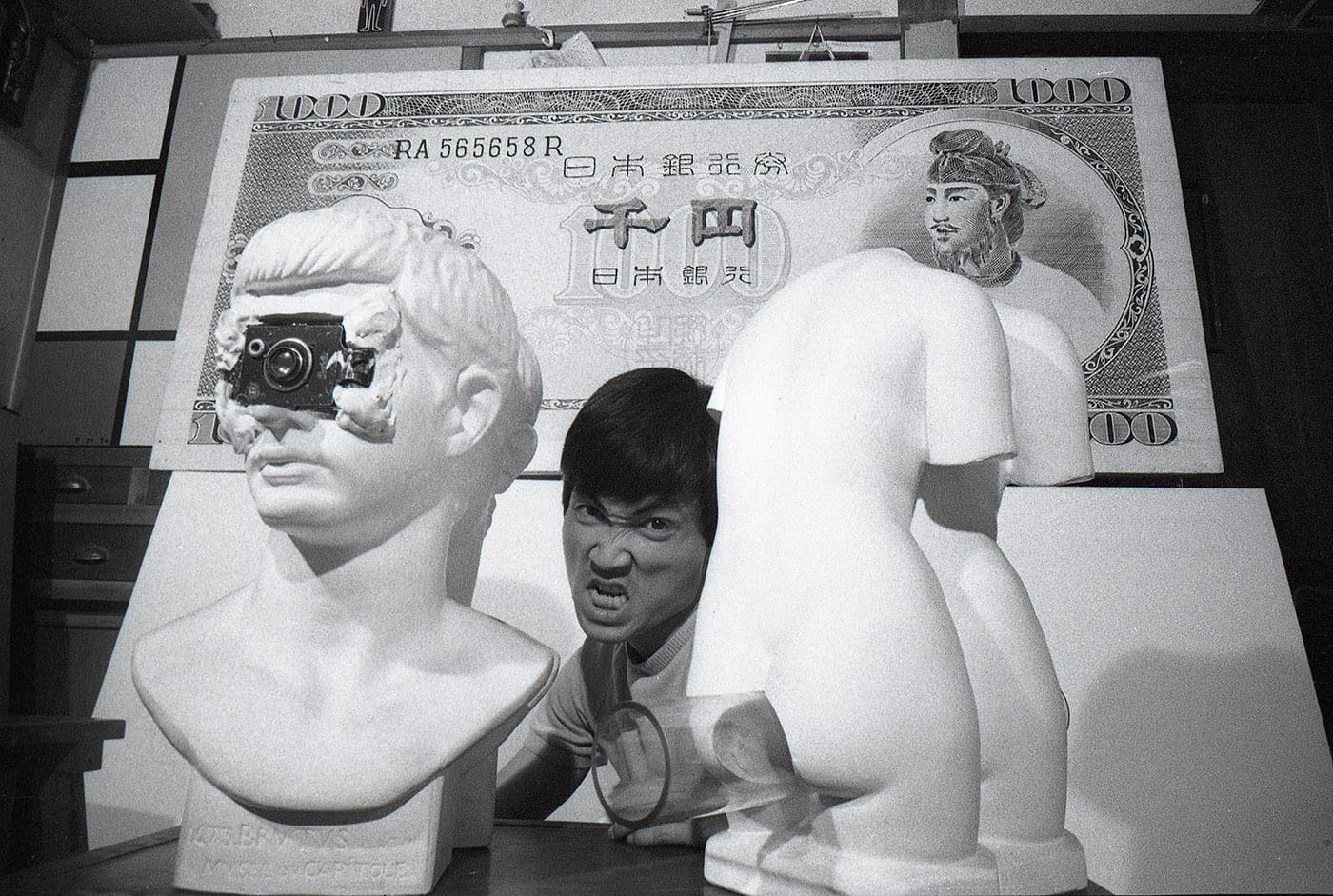

J’ai tout d’abord découvert l’univers de l’avant-garde japonaise il y a plus d’une dizaine d’années à travers le travail de Terayama Shuji, et son livre de photographies Photothèque Imaginaire de la famille Chien-Dieu. Il incarnait l’essence même de tout ce que j’aimais : audace, surréalisme, intelligence, érotisme, provocation, poésie, singularité absolue.

Dès que je l’ai découvert, j’ai su qu’un jour je ferai un film sur l’avant-garde japonaise. J’adore m’engouffrer dans un nouvel univers artistique, avec cette impression de glisser dans un labyrinthe secret, où chaque découverte en appelle une autre, jusqu’à se retrouver devant un paysage entier d’oeuvres extraordinaires, dont la plupart sont encore presque totalement inconnues en dehors du Japon.

Ce qui m’a d’emblée frappé, c’est la profondeur qui habite ces créations. Au-delà de leur dimension purement esthétique, elles portent aussi une charge philosophique, psychologique et émotionnelle d’une grande intensité. On retrouve aussi un refus absolu de se plier aux conventions ou aux règles établies. Ces artistes étaient fiers d’être des outsiders. Fiers d’être non-conformistes. Ils résistaient aux structures oppressives de la société japonaise, construites autour de la hiérarchie, de l’uniformité et de l’identité de groupe, et créaient à la place un espace de liberté radicale.

Alexandra Munroe, curatrice au Guggenheim à New York, l’a parfaitement résumé dans le film : « Les artistes japonais de cette lignée avant-gardiste ont une capacité, presque inégalée dans le monde, à atteindre une frontière de vérité psychique, à atteindre une limite de l’être psychique. Il y a dans leurs oeuvres une absence de peur qui se rapproche beaucoup de la transcendance spirituelle. »

Cet état d’esprit me semble encore plus important aujourd’hui, à une époque où l’art est de plus en plus considéré et géré comme un produit marchand. Leur travail nous rappelle qu’il est possible, et nécessaire, de créer sans permission, avec pour seuls moteurs l’urgence, les idées et la détermination.

Pour suivre ton actualité sur les réseaux sociaux, Japanese Avant-Garde Pioneers semble recevoir un accueil très favorable dans les différents pays où il est projeté. Peux-tu nous dire quelques mots sur cette tournée internationale et ce qui émeut ou interpelle les différents publics de ces projections ?

Japanese Avant-Garde Pioneers est un film entièrement auto-produit et dont je gère la distribution sur le circuit international. Jusqu’à présent, nous avons réussi à organiser plus de 150 projections à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, en Australie, et le film sortira aussi en salles au Japon l’année prochaine.

Je suis très heureuse de pouvoir enfin présenter le film après six années de travail, et j’ai eu la chance d’assister à plusieurs avant-premières et projections, à Londres, New York, Milan, Amsterdam, Montréal et Varsovie. C’est toujours très gratifiant d’entendre directement ce que les spectateurs en ont pensé, ce qui les a inspirés, et les réflexions que le film a pu susciter.

Après la première à Londres, un jeune Japonais est venu me voir, les larmes aux yeux, pour me confier que ses grands-parents avaient vécu Hiroshima et qu’il avait été profondément touché de voir l’expérience de leur génération transposée à l’écran. Une autre dame japonaise m’a raconté qu’elle avait vécu cette époque et participé aux manifestations étudiantes à Tokyo dans les années 1970.

Il m’est aussi arrivé de croiser par hasard dans la rue à Londres une spectatrice qui avait assisté à deux de mes projections la semaine précédente. Elle m’a expliqué qu’elle n’avait pas pu dormir de toute la nuit après la première projection, tant elle avait été submergée et frappée par l’intensité des oeuvres, et qu’elle avait ressenti le besoin de revenir les voir.

J’aimerais que les spectateurs quittent la salle avec l’envie de créer, qu’ils se sentent poussés à prendre un pinceau, à faire de la musique, ou à se lancer dans n’importe quelle autre forme artistique. Pour moi, le plus beau compliment qu’on puisse me faire après une projection, c’est : « Ça me donne envie de créer. » Cette étincelle-là, cette envie irrépressible de fabriquer quelque chose, c’est ce que je cherche à transmettre.

C’est, je crois, le plus beau cadeau qu’un artiste puisse offrir. Et je le ressens chez tous ceux que j’ai rencontrés, musiciens, plasticiens, artistes de ce film ou d’autres que j’ai interviewés. On sent leur passion, et ça ne s’invente pas. Cela n’a rien à voir avec leur notoriété, leur réputation ou leur succès. Ce qui compte, c’est la force de l’oeuvre et ce qui la nourrit. Et chacun des artistes que j’évoque dans le film possède cela.

J’espère que le film contribuera à mieux les faire connaître, et qu’il donnera envie au public de se plonger dans cet univers d’une richesse inépuisable. Je fais encore moi-même des découvertes, aujourd’hui. Je reviens de chaque voyage au Japon avec une valise pleine de livres. J’ai toujours la sensation que c’est infini, qu’il y aura toujours quelque chose de nouveau à explorer et découvrir.

Comment s’est déroulée la production de Japanese Avant-Garde Pioneers ? A-t-il été difficile de gagner la confiance des différents témoins, dont certains font figure de légendes vivantes, mais aussi de réunir autant d’archives auprès des ayant-droits ?

Ce fut, à bien des égards, le projet le plus difficile de ma carrière, avec plus de cinq ans et demi de travail. J’ai commencé à travailler sur le film en 2019, juste après la sortie de mon film Art & Mind. Mon plan initial était de voyager au Japon au printemps 2020 et de tourner toutes les interviews en quelques semaines. Ce qui était naïvement optimiste, car en réalité, il m’a fallu cinq années pour assembler le film pas à pas.

La pandémie a frappé juste au moment où je me préparais à partir, et le Japon a fermé ses frontières pour une durée indéterminée. Par ailleurs, aucun des artistes que j’ai contactés ne souhaitait participer à ce moment-là. La plupart n’ont pas répondu, et les rares qui l’ont fait ont poliment décliné. La solution la plus raisonnable aurait été de mettre le projet de côté et de passer à autre chose, mais je suis très obstinée, et il m’était impossible d’abandonner cette idée.

J’ai donc trouvé un coproducteur à Tokyo, Maaserhit Honda, et nous avons commencé à filmer les interviews en juillet 2020. Je préparais chaque entretien à l’avance et y participais à distance depuis Londres via visioconférence. C’était assez déroutant de ne pas être présente sur le terrain pour mon propre film, c’était la première fois que je devais déléguer ce type de contrôle créatif, mais j’avais une confiance totale en mon coproducteur et il a su comprendre exactement ce que je voulais réaliser.

La plupart des artistes avaient déjà largement dépassé les 80 ans, ce qui rendait les demandes d’interviews d’autant plus difficiles pendant le Covid. Certaines ont mis des années à se concrétiser. Gagner la confiance des artistes, des ayants droit et des archives, en tant qu’étrangère, qui ne parlait pas leur langue, a été un processus extrêmement long et complexe, que je n’avais pas pleinement anticipé.

Avec Yokoo Tadanori, par exemple, nous avons contacté son manager pour la première fois en 2020, et nous n’avons pu filmer l’interview qu’en 2024, après quatre années d’efforts. Cet hiver, j’ai enfin pu le rencontrer en personne à Tokyo. Malgré nos différences générationnelles, linguistiques et culturelles, j’ai ressenti immédiatement une connexion. Il y avait quelque chose de profondément proche dans notre façon de penser l’art et la vie, une irrévérence partagée.

J’ai réuni plus de 650 oeuvres d’art et d’archives dans le film, et pour chaque oeuvre, j’ai dû identifier et localiser l’ayant droit – avec dans certains cas, des artistes décédés depuis déjà plusieurs générations – échanger avec les ayant droits, parfois pendant plusieurs années, le tout en japonais, à l’aide de mes traducteurs.

Dans la culture japonaise, il existe un mot, ikigai (生き甲斐), qui signifie à peu près la raison d’être, ce qui donne un sens et un but à la vie. Pour beaucoup des artistes que j’ai rencontrés, leur travail n’était pas seulement une activité créative, c’était leur ikigai. C’était profondément personnel, indissociable de leur identité. Cela rendait l’accès encore plus délicat. On ne leur demandait pas seulement de parler de leur art, mais de s’ouvrir sur le coeur même de leur existence. Qu’ils me confient le soin de réfléchir à leur art et à leurs histoires personnelles fut un honneur pour moi.

En tant que cinéaste, j’ai toujours ressenti cela moi-même, et je crois que cela m’a aidé à établir un lien avec eux. Je comprenais ce que signifiait consacrer sa vie à quelque chose, suivre un chemin créatif malgré les obstacles. Ce sens partagé de la vocation a créé un pont, au-delà des barrières de langue, de culture et d’âge.

Ce long et tortueux processus en valait la peine. Chaque entretien a été passionnant, et chaque archive à laquelle nous avons pu avoir accès a révélé quantité d’oeuvres extraordinaires.

Il ne restait par ailleurs qu’une toute petite fenêtre de temps pour capturer l’esprit et la mémoire de cette génération. Plusieurs artistes et contributeurs présents dans le film sont malheureusement décédés depuis le début du projet : Hosoe Eikoh, Tanaami Keiichi et l’historien de la photographie Kaneko Ryuichi.

Chez Terayama, on trouve un intérêt fort pour les marges de son temps ; dans son cas, les homosexuels, les minorités raciales comme les Coréens, les boxeurs, les camionneurs ou les joueurs compulsifs de pachinko. Qu’est-ce qui motive ton propre intérêt pour les artistes hors-normes, les avant-gardes et les subcultures, au point de leur consacrer des années d’un travail que l’on sait potentiellement ingrat dans le cadre de tes films documentaires ?

J’ai une nature très obsessionnelle et quand un sujet me fascine je dois tout apprendre à son propos. J’ai toujours été fascinée par les artistes hors norme, l’underground, l’avant-garde, la contre-culture, les marginaux, les déviants, les freaks, tous ceux qui vivent et créent en dehors de l’ordinaire. La littérature et la musique ont été mes deux premières passions. Depuis que j’ai appris à lire, j’ai toujours eu un livre à la main et nous n’avions pas de télévision à la maison.

Ma mère est bibliothécaire, mon père est écrivain et j’ai grandi entourée de livres, à la fois de littérature et d’art. Adolescente, j’ai lu William Burroughs, Hubert Selby Jr., Irvine Welsh, puis Jean Genet, le Marquis de Sade, Georges Bataille, trois auteurs qui se sont d’ailleurs révélés être aussi une immense influence pour les artistes de l’avant-garde japonaise. J’ai découvert aussi les manifestes d’artistes, André Breton et le surréalisme, Dada, les constructivistes russes, l’art brut.

Quand j’étais au lycée, je passais des heures au Regard Moderne. Je n’ai jamais rencontré de libraire aussi passionné que Jacques Noël. Sa minuscule librairie était remplie du sol au plafond de livres sur toutes les étrangetés possibles et il savait toujours exactement quoi vous mettre entre les mains. J’arrivais en lui disant « J’aimerais en savoir plus sur la musique industrielle » ou « Je viens de lire tel auteur que j’ai adoré, peux-tu me conseiller quelque chose dans le même esprit ? », et il hochait la tête silencieusement, disparaissait sur son échelle et revenait avec un trésor.

En parallèle, je me suis plongée dans la musique. J’écoutais de la techno underground, dure, industrielle, à des années-lumière de ce qui passait dans les clubs parisiens à l’époque. La première fois que je suis allée à Berlin, à quinze ans, ça a été une révélation. C’était tout ce dont j’avais rêvé et bien plus encore, une liberté totale, de la musique partout, rien à voir avec l’atmosphère figée et muséale de Paris. La première fois que je suis allée au Berghain, j’y suis restée vingt-deux heures, portée par une techno implacable dans cette immense cathédrale de béton, entourée d’hommes gays en cuir, c’était absolument merveilleux.

J’avais envie de documenter ce que je découvrais et pour mes seize ans j’ai demandé un petit camescope, et j’ai commencé à interviewer des gens de la scène techno et à filmer des soirées. C’est devenu mon premier film, Paris/Berlin : 20 Years of Underground Techno, qui est sorti quand j’avais dix-neuf ans. Je n’ai jamais réfléchi consciemment à « devenir » documentariste, j’aimais juste filmer ce qui me passionnait et je voulais donner envie aux autres de s’y plonger.

Je trouve toujours dommage que, face à l’abondance d’oeuvres fascinantes dans toutes les disciplines, bon nombre de gens préfèrent se laisser porter par une culture pop dominante, lisse, autorisée, et passent leur vie sans jamais découvrir ce qui se cache dans l’ombre de la société. C’est précisément cet univers caché que j’essaie de révéler à travers mes films.

La manière dont ces artistes japonais ont su réinventer un monde fantastique, unique et d’une beauté folle, après un demi-siècle de militarisme forcené, conclu par le traumatisme des deux bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, ne peut que me questionner sur nos propre rôles en tant qu’auteurs, réalisateurs, diffuseurs, etc. S’agit-il d’une préoccupation que tu partages dans la période chaotique qui est la nôtre, ainsi que pourrait laisser le supposer tes récents films de fiction expérimentale : Sumarsólstöður et Labyrinth of The Unseen World ?

Absolument. J’ai toujours ressenti le besoin impérieux de créer et de m’entourer d’art, et je crois que c’est l’un des traits les plus rédempteurs de l’humanité. À travers les siècles, les artistes ont utilisé leur oeuvre pour réfléchir au monde, à son absurdité, à son chaos, et c’est souvent cela qui demeure lorsque tout le reste disparaît.

Comme Terayama le disait, la plupart des erreurs commises dans l’histoire de l’humanité l’ont été par la raison. C’est la raison, et non la folie, qui a créé la bombe atomique. J’ai toujours été attirée par les artistes capables d’embrasser l’obscurité du monde et d’en extraire de la beauté.

Nous vivons aujourd’hui dans une époque où chacun veut être le centre de son propre univers. Nous sommes submergés par une cacophonie constante de voix qui cherchent à crier toujours plus fort, avec de moins en moins à dire. Le cinéma original s’est presque éteint, les salles se sont entièrement soumises aux franchises et au divertissement sans âme. Sur les plateformes de streaming, qui pourrait encore citer un seul réalisateur ? L’art a été remplacé par le « contenu », sans doute le pire concept qui soit, une junk food pour l’esprit.

Alors oui, plus que jamais, j’ai envie de créer. Nous avons, en tant qu’artistes et cinéastes, le devoir de continuer à résister et à proposer autre chose. Il est décourageant de penser que le XVIe siècle nous a laissé Jérôme Bosch, et que le XXIe siècle nous laisse… des influenceurs TikTok.

C’est aussi l’une des réflexions qui a nourri notre série Solstice, que nous développons actuellement et dont le pilote Sumarsólstöður circule en festivals. Au coeur de Solstice se trouve l’envie de raconter une histoire mêlant art, aventure, science-fiction et histoire, tout en restant profondément ancrée dans l’humain. Mais derrière cette vision créative, il y a une inquiétude que nous ressentons : notre intelligence collective, qui nous a permis de réaliser des choses incroyables, semble aussi nous pousser vers notre propre disparition.

En quelques millénaires, nous sommes passés du début de la civilisation aux prémisses d’un effondrement écologique et de tensions globales. Comment une espèce capable de peindre La Joconde ou d’inventer la démocratie peut-elle en arriver là ? La série explore cette question en tissant passé et futur, réalité et fiction, et en imaginant des artistes ou des figures historiques qui tentent de réinventer les récits ayant façonné notre mémoire collective. Ce n’est pas seulement un univers inventé pour le plaisir : c’est aussi une façon de se demander si la créativité peut nous aider à affronter nos plus grands défis.

C’est la même énergie qui a nourri Labyrinth of the Unseen World, ma collaboration avec le danseur et performeur Paul Michael Henry. Nous vivons dans une époque où les simples messages d’espoir paraissent creux face à l’ampleur du chaos: crise écologique, guerres, perte de repères culturels. Avec Labyrinth, nous avons voulu créer non pas une narration linéaire, mais une sorte de rituel déformé, à la fois sensoriel et mythique, qui traverse des miroirs fracturés, des secousses sismiques et le flot contradictoire d’images et de messages qui saturent nos vies. C’est un voyage où le corps devient un réceptacle pour tout ce que notre époque tente d’étouffer : le chagrin, la désintégration, la rage, le silence. Le butō s’y déploie comme une métamorphose, un corps qui pousse, mue, se défait. Au coeur du labyrinthe, on découvre qu’il s’agit avant tout d’un paysage intérieur, celui d’une civilisation qui s’effondre sous ses contradictions. Et dans ce chaos, émerge une présence : un cheval noir, à la fois créature vivante et messager de salut.

Tu sembles avoir choisi la voie de l’auto-production, en créant ta propre société depuis Londres. Était-ce un choix évident d’un point de vue philosophique, culturel ou éthique, sinon contraint par la frilosité des productions parisiennes, voire un mix des deux ?

J’ai toujours auto-produit mes films, et l’idée même d’aller chercher un producteur ne m’a jamais effleurée. J’aime avoir un contrôle absolu sur mon travail, je ne pourrais pas imaginer devoir répondre aux injonctions de quelqu’un qui me dicterait ce que je peux ou ne peux pas faire. Je travaille de manière professionnelle pour des clients, principalement dans la publicité, et c’est ainsi que j’ai pu gagner ma vie tout en finançant mes films. Quand j’ai commencé, on me disait : « Tu verras, en avançant, il faudra faire des compromis ». Eh bien, cela fait seize ans que je fais des films, et je n’ai toujours pas cédé. L’intégrité est l’un des principes fondamentaux de ma vie, et c’est la dernière chose à laquelle je renoncerais. C’est aussi lié à mon parcours personnel : j’ai quitté Paris à dix-huit ans et je vis à l’étranger depuis, ce qui m’a tenue à distance des réseaux de production parisiens, souvent frileux face à des projets atypiques.

Solstice est aussi une création familiale. Nous avons notre société de production familiale, Circle Time Studio, sur laquelle nous produisons tous nos projets, et cette fois-ci nous travaillons tous ensemble. Mon père est scénariste et nous avons écrit la série et tourné ensemble ; mon frère fait les effets spéciaux et la 3D ; ma mère s’occupe de la production et de la logistique ; mon compagnon m’aide sur tous les tournages et en post-production ; et mes deux petites nièces jouent dans le film. C’est la Ravalec Family Team.

Depuis que nous avons commencé Solstice en 2022, c’est une véritable aventure familiale : nous avons filmé en Islande, au Japon, au Royaume-Uni, en Chine, à Taïwan, aux États-Unis et en France, avec un casting aussi éclectique qu’excitant : danseurs de butō, maître du kinbaku, archer à cheval pratiquant le yabusame, ceinture noire en arts martiaux, escrimeurs islandais, fauconniers japonais et leurs rapaces, étalons frisons… et bien d’autres encore.

Le pilote de 30 minutes circule actuellement dans les festivals à travers le monde, et nous avons déjà reçu plus de vingt prix et récompenses, ce qui nous enthousiasme énormément.

On imagine aisément que tu ne t’arrêteras pas sur une aussi belle lancée. Peux-tu nous donner quelques indices – même flous – sur tes prochains projets ?

L’année 2025 est assez intense, avec la sortie de mes trois films en même temps, et celle de mon livre d’art Japan Art Revolution prévue fin septembre chez l’éditeur Thames & Hudson. C’est le livre compagnon de mon film, dont j’ai fait moi même le design et la mise en page, et il rassemble plus de 600 oeuvres dans un grand format relié.

En parallèle, j’ai plusieurs projets en cours de production. Nous continuons le développement de Solstice : nous avons tourné les deux épisodes suivants et nous écrivons le reste de la saison. Je réalise également un deuxième documentaire sur l’art japonais, Japan Visions. Le film explore l’univers des artistes les plus passionnants du Japon des années 1980 à aujourd’hui, tous médiums confondus – photo, peinture, installations, art de la corde, robots, art floral, illustration, collage… Enfin, avec Circle Time Studio, nous préparons une série d’expositions immersives, mêlant art et nouvelles technologies dans des environnements interactifs. Beaucoup de projets excitants en perspective !